Deux expositions viennent nous parler du rôle et de l’implication des femmes dans deux disciplines des plus éloignées. Au Musée du Luxembourg, dans la foulée d’une précédente expositions venues nous présenter les femmes-peintres du XVIIIème siècle ; le musée fait un bond de deux siècles pour nous exposer les œuvres de ces pionnières qui assumèrent leur art et leur genre dans ces années folles de l’entre-deux guerres, dans la première moitié du XXème siècle. Au musée de la Libération, on vient nous expose huit femmes qui ont choisi de devenir photographes de guerre ! Des femmes engagées qui, au coude à coude avec leurs homologues masculins, furent sur toutes les zones de combat, de la Seconde Guerre mondiale aux conflits les plus récents.

Exposition Pionnières, artistes dans le Paris des années folles au Musée du Luxembourg, jusqu’au 10 juillet 2022

Exposition Femmes photographes de guerre Musée de la Libération de Paris, jusqu’au 31 décembre 2022

Posté le 18 avril 2022

Suzanne Valadon. La Chambre bleue, 1923 © Limoges, musée des Beaux-Arts. Dépôt du Centre Pompidou. Ph.: D.R.

Catherine Leroy. Vernon Wike auprès d’un Marine blessé sur la colline 881 auVietnam, avril-mai 1967 © Dotation Catherine Leroy

Comme un rattrapage, voire de la mauvaise conscience, sur cette évidence longtemps occultée de la présence des femmes sur la scène artistique, les musées entrent en « résistance » et promeuvent à tout va le travail de cette « moitié du monde », s’apercevant enfin qu’elles existent. Ces derniers temps, elles éclosent partout et tous leur font les yeux de Chimène ! Comme quoi il aura fallu beaucoup de temps pour qu’enfin elles accèdent à un rang qui aurait dû être le leur depuis toujours et sans conteste.

Si longtemps on leur refusa l’accès à un certain professionnalisme et une certaine reconnaissance faisant du travail des artistes femmes une occupation pour épouse de notaire, il y a encore peu, pleuvaient sur elles des lazzis parce qu’elles osaient prétendre être exposées et leurs œuvres prises en considération. Le groupe des impressionnistes avec ses deux seules représentantes – Berthe Morisot et Mary Cassatt – essuya d’acerbes remarques pour les avoir exposées. Rosa Bonheur (elle sera exposée à Orsay à partir du 18 octobre 2022) la peintre du terroir, dû demander une autorisation – joliment appelée « Permission de travestissement » (!) – afin de pouvoir porter un pantalon – plus aisé pourtant pour aller dans les foires aux bestiaux, fermes et pâturages « croqués » sur le vif, le sujet de ses œuvres. Et un critique, pensant sûrement lui faire un compliment écrira d’un de ses tableaux : « C’est vraiment une peinture d’homme ! ». Il s’agit là de la seconde moitié du XIXème siècle.

Dans les réveils d’importance ces derniers temps, le musée du Luxembourg ouvrit le bal mi-2021 avec un accrochage titré « Peintres femmes, 1780 – 1830. Naissance d’un combat » : comme quoi la reconnaissance n’allait pas de soi. La même année Beaubourg et son expo fleuve « Elles font l’abstraction », faisait le point sur cette facette de l’art du XXème siècle trop souvent attribuée à la seule gente masculine reconnaissant enfin le rôle primordial qu’elles occupèrent dans l’avènement de la modernité.

Et enfin, en ce printemps 2022, de nombreuses artistes femmes sont mises en lumière comme Shirley Jaffe (Beaubourg), Toyen (Musée d’Art moderne de Paris) Eva Jospin (Musée de la Chasse et de la Nature), Susan Meiselas (Magnum Gallery), Judit Reigl (Kamel Mennour), Geneviève Asse (Antoine Laurentin), Graciela Iturbide (Fondation Cartier), Pamela Tulizo (MEP) et Etel Adnan (Galerie Lelong).

En ce printemps, deux expos viennent aussi nous dévoiler deux aspects de cette reconnaissance. Au Musée du Luxembourg, faisant suite à l’expo de l’an passé, on nous présente les « artistes dans le Paris des années folles » et au Musée de la Libération, il s’agit du travail des femmes photographes reporters de guerre.

PIONNIÈRES, ARTISTES DANS LE PARIS DES ANNÉES FOLLES

Elles furent donc de tous les courants artistiques qui façonnèrent le siècle dernier, du fauvisme à l’abstraction géométrique en passant par le cubisme, le dadaïsme et le surréalisme pour prendre les trois grands courants bornés ici. Au sortir de l’enfer de la Première Guerre mondiale, un besoin de renouveau, une envie de liberté, de joie, de fêtes se font sentir. Ce bouillonnement intellectuel, doublé de bouleversements politiques comme économiques, font qualifier ces années de « folles ». Les hommes partis au front, les femmes, qui furent, pendant cette période sombre, aux avant-postes, prirent un certain pouvoir, s’assumèrent tant dans leurs envies que dans la possibilité que les temps ne leur donnèrent pas mais qu’elles s’octroyèrent. Osant même s’assumer dans leur genre, créant ce « troisième » qui vit éclore la mode des garçonnes, affichant sans ambiguïté leur choix et leur statut, vit aussi éclore un renouveau artistique dont elles prirent une large part.

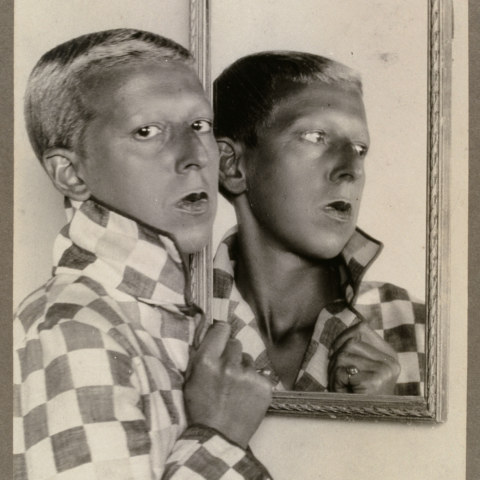

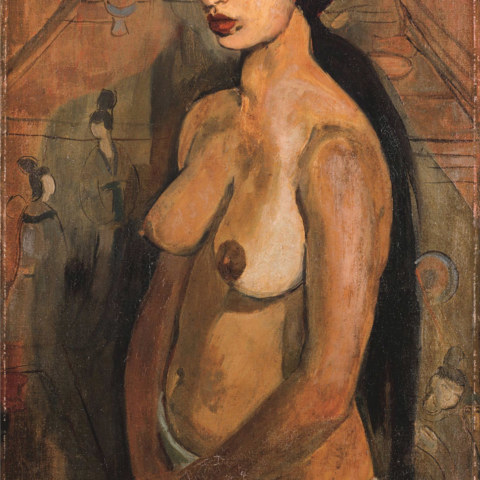

Elles seront aussi les premières à être socialement reconnues et indépendantes financièrement, à posséder atelier, galerie ou maison d’édition et suivant les courants du temps à choisir leur mari, à s’habiller comme bon leur semble et même à affirmer leur sexualité – à l’image d’une Claude Cahun – et osant même endosser des costumes masculins. Dans leurs ateliers, plus de barrières, elles osent le nu, masculin comme féminin et même les amours interdits dans ces œuvres pudiquement titrée « Les Deux amies ». Genre jusqu’alors apanage des peintres hommes depuis Lagrenée ou Greuze au XVIIIe siècle jusqu’à Courbet et Toulouse-Lautrec dont les audaces n’étonnaient personne. Mais venant « d’elles » cette transgression prenait un autre relief !

Mais à ce tableau enchanteur, il faut tout de même opposer certains conservatismes qui seront peu à peu levés après le second conflit : droit de vote, contraception, avortement et accèdent enfin aux grandes écoles d’art jusqu’alors réservées aux hommes.

Marcelle Cahn. Composition abstraite, 1925 © Musée de Grenoble

Claude Cahun. Autoportrait, 1929 © Droits réservés / photo RMN-Grand Palais / Gérard Blot

Mela Muter. Nu cubiste, 1919-1923 © Droits réservés / photo Desa Unicum - Marcin Koniak

Tamara de Lempicka, Perspective ou Les Deux Amies 1923 ©Tamara de Lempicka Estate, LLC / Adagp, Paris, 2022 - photo Association des Amis du Petit Palais, Genève

Marie Blanchard. Maternité, 1921 © Roubaix, La Piscine, musée d'art et d'insdustrie. Dépôt du Centre Pompidou

Amrita Sher-Gil. Autoportrait en Tahitienne, 1934 © Kiran Nadar Museum of Art

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Malheureusement ces années folles se brisèrent sur la montée des nationalismes à l’approche du second conflit. Ces temps heureux de liberté et de libération des mœurs, des esprits et de l’art nous ont donnés de belles pages dont on vient ici, au féminin, nous en montrer l’importance et la modernité.

45 d’entre elles présentées ici se disputent le rôle de pionnières et sont les étendards de cette mutation des esprits. Elles œuvrèrent dans tous les domaines artistiques : peinture, sculpture, design, mode, édition ou photo entre autres. Chapitré en neuf sections, l’exposition, forte d’une centaine d’œuvres, nous donne d’entrée un panorama du monde féminin de l’époque, attirées qu’elles sont par Paris. Ville des arts depuis le début du siècle, avec ces deux lieux emblématiques que sont Montmartre et Montparnasse, où se croisent toutes les influences, où se mélangent tous les arts, où se rencontrent tous les artistes d’avant-garde. Ce melting-pot voit des artistes venues de tous les horizons comme les polonaises Tamara de Lempicka, Marevna et Mela Muter, l’ukrainienne Chana Orloff, l’américaine Romaine Brooks, la russe Marie Vassilief et tant d’autres qui tentent de survivre dans un monde où elles sont moins reconnues et moins sollicitées artistiquement que leurs homologues masculins. Elles développent alors des capacités pluridisciplinaires plus « payantes » telles que la mode, la décoration, les costumes de théâtre, portraits mondains, poupées ou encore des marionnettes comme la suissesse Sophie Taeuber-Arp.

De leur art se dégage aussi un naturalisme, en une vision d’une certaine vérité qui se construit indépendamment du regard masculin. Des « maternités » expressionnistes, un aspect que l’on retrouve aussi dans les portraits qu’elles donnent des artistes, des filles, des mères qui retrouvent une autre identité avec leur sensibilité à la fois plus tranchée et plus subtile.

Et enfin, une dernière salle nous en font les pionnières de la diversité parce que curieuses, ouvertes sur le monde, à l’écoute des autres cultures à l’image de cette revisite de La Danse de Matisse par Juliette Roche présentant trois femmes d’origine et de couleur de peau différente donnent à voir la possibilité d’une autre harmonie ou de la hongroise Amira Sher-Gil s’auto-portraiturant en tahitienne.

Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard (6e).

À voir jusqu’au 10 juillet 2022

Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 19h, nocturne le lundi jusqu’à 22h.

Accès :

RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg)

Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt Mabillon ; ligne 12, arrêt Rennes

Bus : lignes 58, 84, 89, arrêt Musée du Luxembourg ; lignes 63, 70, 86, 96 arrêt Église Saint Sulpice

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Éditions Rmn – Grand Palais. 208 pages, 185 ill., 40 €

FEMMES PHOTOGRAPHES DE GUERRE

Transportons-nous quelques décennies plus tard et au Musée de la Libération de Paris qui met à l’honneur les femmes photographes de guerre, sûrement là où on les attendait peut-être le moins. Pourtant, dans ce métier dominé par les hommes, il nous faut reconnaître que depuis quelques années on ne s’étonne plus de les voir parcourir les zones de conflits et prendre leur part à cette indispensable chasse au réel allant au plus près pour rapporter des images dans les pires conditions des zones de conflits. On leur doit non seulement des images pour certaines devenues iconiques, mais leur regard a apporté au genre – si on peut le qualifier ainsi – une vision souvent plus humaniste, voire émouvante.

Dans ces zones de guerre dominé par des hommes, elles doivent peut-être se battre encore plus pour trouver leur place. Déjà pour être prises au sérieux, obtenir l’accréditation ou l’indispensable « assigmant » afin de pouvoir partir. Cette première difficulté surmontée, elles doivent ensuite en affronter d’autres sur place, les conditions de vie, la proximité des combattants, la rudesse des engagements pour aller au plus près pour répondre à cette remarque de Robert Capa « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près ! ». Et d’évidence elles le sont ! Le catalogue revient sur le parcours de chacune d’elle et en retrace parfaitement tous les combats pour être acceptées tant dans les agences et rédactions que sur le « terrain ». Certaines le paieront dans leur chair comme Catherine Leroy en 1967 au Vietnam criblée d’éclats d’obus et la mâchoire fracassée ! Soignée durant un mois sur un navire-hopital américain, elle repartira pourtant et sans faiblir « au combat » !

Mais leur condition de femmes est aussi et souvent un atout pour approcher au plus près les femmes et les enfants, à l’image de ce cliché de Gerda Taro montrant des réfugiées et leurs enfants fuyant la guerre d’Espagne. Cliché emblématique qui plus que jamais, de nos jours, revêt une violente répercussion.

Gerda Taro, Soldats républicains à La Granjuela sur le front de Cordoue. Espagne, juin 1937 © Courtesy International Center of Photography

Susan Meiselas, Sandinistes devant le quartier général de la Garde nationale à Estelí. Nicaragua, 1979 © Susan Meiselas / Magnum Photos

Christine Spengler, Bombardement de Phnom Penh, Cambodge, 1975 © Christine Spengler

Françoise Demulder, Le massacre du quartier de La Quarantaine. Beyrouth, Liban, 1976 © Françoise Demulder / Roger-Viollet

Anja Niedringhaus, Des Marines américains fouillent une école durant une patrouille, Falloujah. Irak, 2004 © Anja Niedringhaus/AP/SIPA

Carolyn Cole, Prisonniers irakiens après l’assaut d’un poste de police à Kufa, en Irak, par des Marines américains. Koufa, Irak, août 2004 © Carolyn Cole / Los Angeles Times

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Devant parfois laisser peut-être de côté leur affect afin de fournir à leurs agences des images « publiables » répondant aux attentes des rédactions. Paradoxe dont elles se sortent souvent en publiant ensuite des ouvrages qui permettent de déceler sous la brutalité de ce qu’elles ont vu se glisser des moments de grand humanisme.

Après la fin du conflit vietnamien, expliquent Anne-Marie Beckmann et Felicity Korn – qui co-signent un très intéressant historique du photojournalisme au féminin dans le catalogue – beaucoup de femmes photographes se détournent du reportage de guerre alors que quelques-unes choisir de rester sur ce terrain. Et de souligner que lors du déclenchement de la première guerre du Golfe en 1991, presque toutes les grandes agences de presse comptent des femmes dans leurs équipes et pour la guerre de Bosnie-Herzégovine, environ la moitié des reporters envoyés couvrir ce conflit sont des femmes. Preuve si besoin était qu’elles ont acquis une place sinon prépondérante, du moins équivalente à celle de leurs confrères masculins.

On nous propose ici de partir à la découverte de huit de ces femmes qui ont parcouru la planète et documenté les conflits majeurs de notre époque, de la Seconde Guerre mondiale avec l’Américaine Lee Miller – qui demandait simplement à être traitée comme ses confrères masculins « Just treat me like one of the boys.» – jusqu’au conflit libyen en 2011 devant l’appareil de l’allemande Anja Niedringhaus qui y laissera la vie en Afghanistan en 2014, en passant par la guerre d’Espagne en 1936 vue par la pionnière Gerda Taro, le Viêtnam et le Liban avec Catherine Leroy – première femme à recevoir la médaille d’or Robert-Capa – fine et menue, qui sautait en parachute avec les Marines et qui nous laissera cette image, prise au plus près sous le feu, d’un soldat appuyé sur le corps d’un de ses compagnons mort dans la désolation d’un paysage napalmé lors de l’assaut de la « colline 881 » ! Christine Splengler, elle, a trimballé son Nikon pendant plus de 30 ans de l’Irlande du Nord au Viêtnam, au Cambodge, en Iran – appelée là-bas « la femme en noir » car elle dissimulait son appareil sous une grande burka dans l’Iran de Khomeiny ! – en Amérique centrale et jusqu’en Irak, des pays où souvent il ne fait pas bon être femme. On trouvera aussi ici le Nicaragua de la révolution sandiniste de Susan Meiselas et son iconique photo de l’homme au cocktail molotov ! Et Françoise Demulder vue sur les mêmes terrains – première femme lauréate du World Press Photo of the Year – et Carolyn Cole avec son « palmarès » le Kosovo, l’Afghanistan, l’Irak.

Nous leur devons un regard difficile souvent à rester sinon neutre, du moins avec le moins d’affect devant tous les bouleversements de notre époque. Chacune en exergue à leur présentation résume en une phrase non leur métier mais la raison de le faire et que Françoise Demulder dit avec raison par « avec des photos tu peux secouer et réveiller. » et Carolyn Cole de justifier leur présence d’un « j’aurai pu partir… mais je suis restée ».

Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin

4 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy (Place Denfert-Rochereau) Paris 14e

À voir jusqu’au 31 décembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Accès

Métro : ligne 4 et 6 station Denfert-Rochereau

Bus : ligne 38, 68, 88, 216 et Orlybus Arrêt Denfert-Rochereau

RER B station Denfert-Rochereau

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Éditions Paris Musées. 128 pages, 19,90 €