En commémoration du centenaire de sa naissance, la Fondation Louis Vuitton offre ses espaces à une rétrospective du peintre Simon Hantaï. Encore trop peu connu du grand public, Hantaï est pourtant un artiste majeur de l’art du siècle dernier. Issu du surréalisme, il se tourna vers une manière qui le signe au mieux : le pliage et dépliage de grandes toiles qu’il manipulait, pliait, ligotait avant d’y appliquer de la couleur dont la résultante était des œuvres dans lesquelles la couleur disputait les surfaces aux plages laissées en blanc en un principe aléatoire ou maitrisé, fusionnant règle ou accident. L’exposition phare de l’année.

Exposition « Simon Hantaï (1922 – 2008). L’exposition du centenaire » à la Fondation Louis Vuitton, jusqu’au 29 août 2022.

Posté le 2 juillet 2022

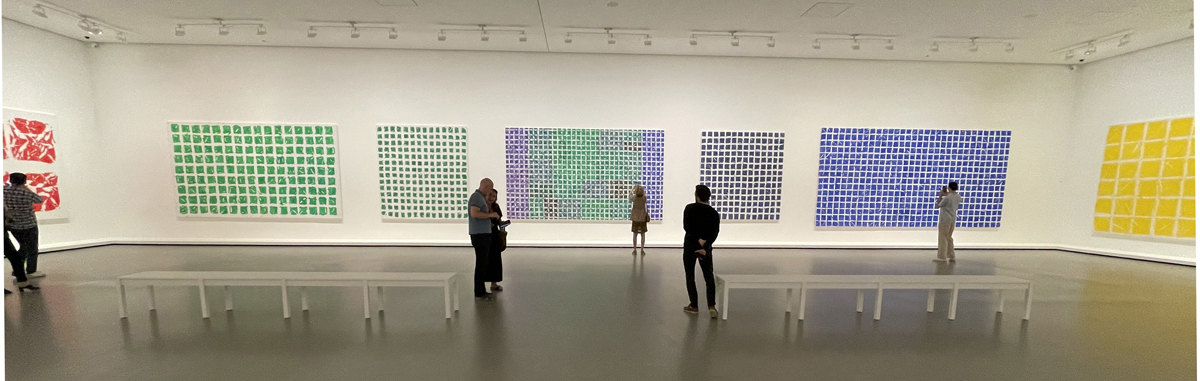

Vue in-situ de l’exposition. Salle consacrée aux Tabulas © Toutes œuvres, collection particulière / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Fondation Louis Vuitton / Ph.: D.R.

Comme chez la plupart des artistes, leur œuvre s’est construit et nourri sur des recherches, des avancées, voire s’est plié aux courants de leur temps. Chez Simon Hantaï (1922-2008) on pourrait difficilement croire, en voyant ses œuvres les plus connues, qu’il s’est construit sur les bases du surréalisme. Et pourtant, tout découle d’une rencontre, celle provoquée par ce jeune hongrois et le pape du surréalisme. Le genre d’anecdotes dont raffole le milieu de l’art. Le jour de ses trente ans, Simon Hantaï – par malice ou par timidité ? – dépose sur le paillasson d’André Breton un tableau (une peinture-collage incluant un squelette d’animal) avec, comme dédicace « Regarde dans mes yeux / je te cherche / Ne me chasse pas. SH ».

On s’en doute, cela ne pouvait que plaire et intriguer le chef de file des surréalistes qui, de suite, l’accroche à « son mur ». Le « mur » comme cette œuvre, qui n’en fait plus partie, sont dans les collections du Centre Pompidou. Cette œuvre fut préemptée par le Centre Pompidou lors de la vente Breton de 2003. Une rencontre d’importance puisque Breton lui offre sa première exposition à la mythique galerie de L’Étoile scellée qui vient d’ouvrir en 1953. Dès lors, le hongrois est inclus dans le groupe avalisé par un Breton qui déclare : « Une fois de plus, comme peut-être tous les dix ans, un grand départ ». Et quel départ ! La même année, James Johnson Sweeney, alors directeur du Guggenheim Museum de New York inclut une œuvre d’Hantaï dans son exposition consacrée aux « Younger European Painters » ! Mais rien alors ne laissait présager de la suite…

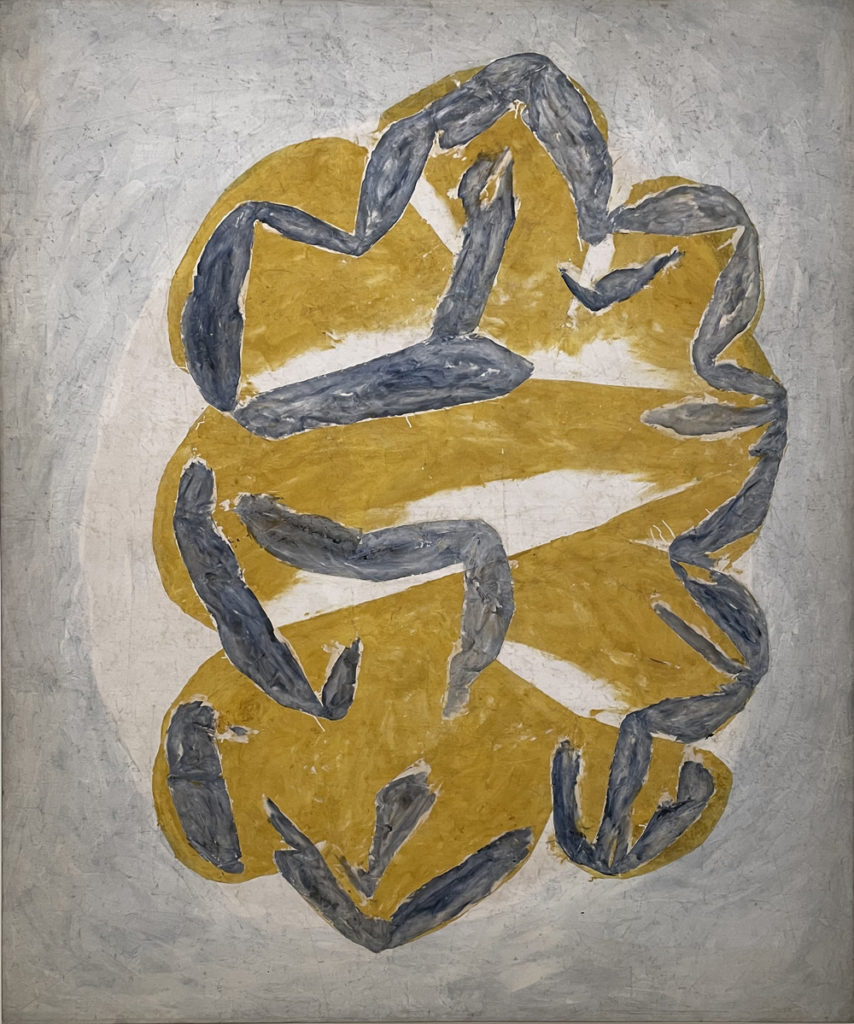

Mariale m.d.4, Paris,1962 © Collection Fondation Louis Vuitton, Paris / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Primae / Louis Bourjac

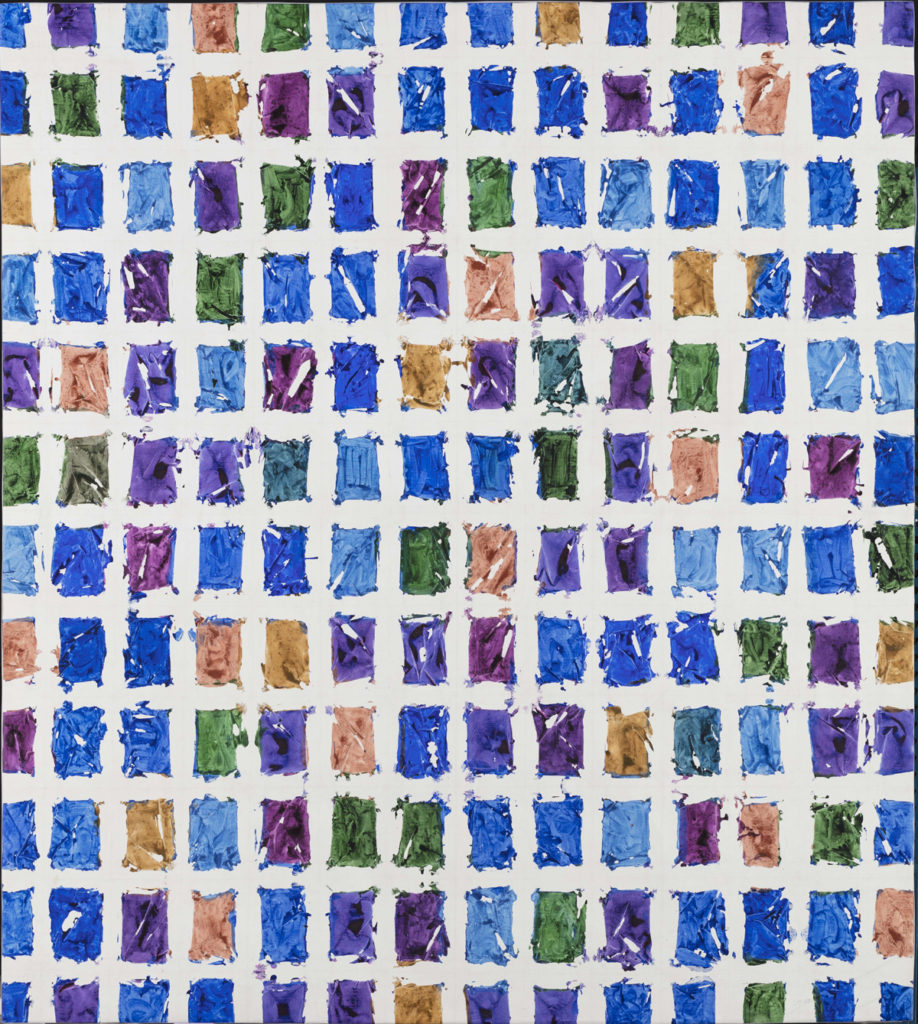

MM 44 (Pré-Meun), Paris 1965 © Musée des Beaux-Arts de Lyon / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Ph.: D.R.

Comme beaucoup d’émigrés issus de l’est de l’Europe, la vie de Simon Hantaï va être ballotée par le vent de l’Histoire. Dans son cas, après ses démêlés avec l’occupant nazi, c’est l’alignement de la Hongrie avec le bloc soviétique qui va le pousser à l’exil. Né en décembre 1922 à Bia (aujourd’hui Biatorbàgy) dans une famille catholique rurale, il intègre dès 1932, des études techniques et révèle très vite un don pour le dessin en illustrant ses cahiers de sciences naturelles. Son père l’aurait vu ingénieur mais lui bifurque et tente le concours d’entrée de l’Académie des Beaux-arts de Budapest où il est reçu en 1941. Il s’investit dans ce nouveau monde, devient porte-parole des étudiants, assistant d’enseignement et prend une part active à toutes les manifestations de l’Académie.

En mai 1944, la Hongrie, qui avait intégré les forces de l’Axe, est envahie par les troupes allemandes et Hantaï, dans un discours en tant que président des étudiants de l’Académie des Beaux-arts, s’engage contre cette invasion. Arrêté, incarcéré, il parvient toutefois à s’échapper et à se cacher jusqu’à l’arrivée de l’Armée Rouge. En avril 1945, son pays libéré, il rejoint de nouveau l’Académie des Beaux-arts. Il y rencontre Zsuzsa Biro (née en 1925) qui devient sa femme en janvier 1947. Au début de l’année suivante, il obtient une bourse pour poursuivre ses études à Paris. L’entrée de la Hongrie dans le bloc soviétique le pousse le couple à émigrer. Le rideau de fer tombe. Ils partent. Les voilà à Rome d’abord où ils attendent un visa pour la France. Ils y font la rencontre d’autres artistes émigrés et quelques américains du G.I. Bill dont Norman Mailer. Ce dernier achète à Hantaï quelques œuvres, un pécule qui permet au couple d’arriver – en stop, en train, à pied – enfin à Paris en septembre 1948. Désormais apatrides, ils sont enregistrés comme « personnes déplacées ».

Une retraite de 15 ans…

Commence alors les emménagements et les déménagements de fortune. D’abord un petit hôtel sur l’île Saint-Louis, quelques mois en échange de garde d’enfants chez un cinéaste, puis des amis trouvent au couple une chambre à la Cité des Fleurs dans le XVIIIème arrondissement. Le couple survit grâce aux dessins que place Zsuzsa çà et là dans la presse. Une première exposition grâce à ses amis de la Cité des Fleurs sonne comme un début de reconnaissance. Très vite une galerie et ses collectionneurs s’intéressent à lui. La galerie Kléber l’expose presque chaque année de 1956 à 1962 avant d’intégrer en 1967 la mythique Galerie Jean Fournier.

Meun, Meun, 1968 © Collection particulière / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Fondation Louis Vuitton / David Bordes

Étude, Meun,1969 © Fondation Louis Vuitton, Paris / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Fondation Louis Vuitton / David Bordes

En 1966, le couple est naturalisé français et, tout en conservant un atelier à Paris dans le XIVème arrondissement, il investit à Meun (aujourd’hui rattaché à Achères-la-Forêt), un village en bordure de la forêt de Fontainebleau, un bâtiment du XVIIème siècle qu’il peut acquérir grâce à la vente par la galerie Jean Fournier d’une dizaine de ses œuvres. Il s’y installe avec ses quatre enfants (un cinquième naîtra en 1968). Ce sont des années fastes de reconnaissance internationale. Il expose ses différents « pliages » à Paris chez Fournier, au Musée des Arts déco, à la Fondation Maeght mais aussi en province, et à l’étranger, en Belgique, au Danemark, en Hongrie, au Japon et aux États-Unis. En 1982, il représente la France à la 40e Biennale de Venise. L’exposition en juin-juillet 1982 à la galerie Jean Fournier constitue son dernier acte public.

Il décide alors de quitter la galerie et se retire du monde, (ce qu’il avait déjà fait pendant 3 ans à partir de mai 1976), s’interrogeant sur sa place dans ce marché de l’art et son rôle dans cette société à l’argent triomphant. En janvier 1978, il expliquait ce geste à Dominique Bozo, alors directeur du Musée national d’Art moderne et qui avait présenté, deux ans plus tôt, une importante exposition rétrospective de son travail : « Tout me paraît dans la vie culturelle le fonctionnement de Beaubourg si décourageant, ignominieux même, pire qu’au moment de ma venue en France, mais cette fois-ci je ne vois pas d’où pourrait venir une air [sic] respirable. L’esprit de compromis, de non-courage, absence d’idées directives, sinon l’idée d’un marché aux puces généralisé et d’amusement. Cette fois tout le monde est DEDANS, et travaille pour le même rendement production d’une culture de racaille. Puisque tout [est] valable et ne tire pas à conséquence, tout est rien. […] Comment sortir de ce merdier ? ».

Il se retire de la vie publique jusqu’à 1995, refusant toute proposition d’exposition tant en galerie qu’en institution. Certaines auront pourtant lieu en dépit de sa volonté. Loin de la scène ne veut pas dire qu’il abandonne son travail et ses recherches. Il réalise une « œuvre au noir », vue seule de ses relations et amies. Une période qui sera documentée par la photographe Édouard Boubat. Dans son atelier, pendant ces années, il revendique une liberté complète.

Il plie, et déplie interminablement ses toiles, travaille par superpositions, par rapetissement, par recoupage, peint, déchire, ficelle, découpe, fait gicler la couleur, la superpose donnant des toiles immenses comme de petites dimensions et qu’il garde loin des observateurs et que consacre, ici, une salle dans un accrochage aussi confus que l’énergie brouillonne et inventive qui régnait de ce « dernier atelier ». Il détruira même bon nombre d’œuvres de différentes séries, en protestation de ce marché. Un « grand nettoyage entrepris, au début de 90, à la machette. Si libre des critères des institutions et du marché, libre aussi envers mon travail. Peut rester ou ne pas rester, sans critère prévus. » écrit-il.

Les pliages, le grand œuvre

L’œuvre d’Hantaï, va dès la fin des années 50, se décliner en séries bien définies, commence par ces Peintures à signes et ses Écritures, qui contiennent d’évidence des relents surréalistes comme le montre ce « Grand livre des petites peintures » présenté en ouverture de l’exposition dans lequel on peut se rendre compte de la définition du surréalisme par Hantaï. À contrario des principaux membres du mouvement, lui opte résolument pour une abstraction qui vient bousculer les préceptes couramment admis dans le groupe comme quoi la figuration « continue d’être le véhicule poétique par excellence » mais opte pour une vision plus intérieure qui heurte. Et, pour expliciter sa démarche, il co-signe, avec Jean Schuster, un essai (Une démolition au platane) qui naturellement ne plaît pas au pape Breton et l’éloigne du groupe. Il rompt avec le groupe en 1955 pour, aussi, des divergences sur la question de l’écriture automatique et sa découverte des drippings de Pollock. Ce dernier va fortement le marquer.

Tabula, [Paris], 1980 © Collection particulière / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Fondation Louis Vuitton / David Bordes

Laissée, [Maisons-Alfort / Meun], 1981-1994 © Collection particulière / Archives Simon Hantaï / ADAGP, Paris 2022 / Fondation Louis Vuitton / David Bordes

Il étame alors cette période dite des Peintures gestuelles, qui contiennent ses derniers lambeaux surréalistes et sont autant à rechercher du côté d’un Pollock (Peinture, 1958, Les Larmes de St Ignace, 1958-1959) que chez Degottex (Peinture, Paris 1957 et Souvenirs de l’avenir, même date) avec ces signes tracés d’un geste qui, peu à peu, se débarrassent même du geste pour tendre vers une monochromie en un « exercice spirituel ». Période d’une année dite Scripturale qui mène à cette œuvre d’importance : L’Écriture rose pour laquelle il s’est contraint pendant une année à recopier chaque matin le texte quotidien d’un missel puis à appliquer dessus une couche nouvelle masquant en partie une œuvre plus ancienne « dont il efface la mémoire » (Écriture rose, 1958-1959). Les après-midis, eux, sont consacrés à une autre œuvre spirituelle (Galla Placidia) faite d’une infinie multitude de petits traits de différentes couleurs, offrant des nuances subtiles d’ombres et de lumières.

Les pliages, enfin arrivent, et sont ceux qui le signent au mieux. Cette manière, qui débute historiquement par la série des Mariales, au début des années 60, était pourtant en gestation une décennie plus tôt avec une petite peinture monochrome titrée « La Momie » qu’entourait un amas de linge plissé et suivi de ses premières peintures sur toiles pliées sans, qu’alors, il n’en mesure véritablement toute la potentialité artistique. Rétrospectivement, il reconnut plus tard : « Tout était déjà là, mais ni vu, ni pensé… ». De 1960 à 1982, il réalisera huit séries successives de pliages qui toutes feront l’objet d’expositions. Ces séries (Mariales, Catamurons, Lers Panses, Meuns et surtout Les Tabulas toutes ces séries sont présentées ici) sont nées d’expérimentations, de toiles pliées, ficelées, peintes, éclaboussées de peintures puis déployées et tendues de façon à laisser apparaître des zones de couleurs et d‘autres blanches et qui, acmé de ses recherches, aboutissent en 1972 aux Tabulas pour lesquels la toile est nouée à des intervalles réguliers, recouverte de peinture puis dénouée laissant apparaître une multitudes de petites carrés (ou rectangles) colorés dans lesquels – comme pour ses autres pliages – les espaces blancs participent de la perception de l’ensemble et « organise » la vision entre blancs et couleurs.

Destruction-reconstruction

Après cette période de retrait de 15 ans, il revient peu à peu dans la lumière, fait une belle donation au Musée d’Art moderne de Paris et une ultime grande exposition de son vivant en 1999 au Westfäliches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte de Münster. Il entame une dernière série, les Laissées, une série de « destruction-reconstruction » de toiles anciennes, comme un derniers sursaut remettant en cause les années « d’avant ». Il utilise pour se faire de grandes Tabulas des années 80 qu’il découpe puis dont il recadre les fragments. Œuvres ultimes qui seront exposées au CAPC de Bordeaux et dans l’espace rue de Lille du producteur-cinéaste Claude Berri.

Il s’éteint à Paris le 12 septembre 2008 à l’âge de 85 ans. Depuis les expositions et les hommages se succèdent jusqu’à cette grande et magnifique exposition ici pour commémorer le centenaire de sa naissance et rassemblant environ 150 œuvres dont près de la moitié jamais exposée, prêtées par la famille, et pour la plupart de grands formats. Dans une œuvre aussi complexe dans la démarche, déroutante parfois et qui colle au plus près de la vie et de la pensée de cet artiste, l’un des plus importants du siècle dernier, le catalogue (imposant et du même format à l’italienne utilisé pour les expositions Chtchoukine et Morozov) est plus que jamais indispensable. Dirigé par Anne Baldassari – à qui l’on doit le premier ouvrage sur Hantaï (Éditions du Centre Pompidou, 1992), meilleure spécialiste du peintre et commissaire de l’exposition (assistée de Anne-Emmanuelle Laurent). En plus d’une biographie fouillée, l’ouvrage comporte un indispensable entretien avec Zsuzsa Hantaï, la veuve du peintre qui éclaire de l’intérieur les premières années du parcours d’Hantaï. Entretien suivi d’un autre avec Daniel Buren. Et naturellement une étude approfondie de l’œuvre période par période. De nombreuses photos – dont celles inédites de Boubat – et la reproduction de toutes les œuvres exposées complètent cette somme.

Quant à la scénographie, dans les grandes salles immaculées du paquebot de la fondation, elle met parfaitement en valeur les immenses œuvres présentées. Très didactique, l’exposition articule chronologiquement les grandes étapes de l’œuvre d’Hantaï. Elle est surtout axée sur les pliages qui sont accrochés par série et chacune introduite par une description qui permet de bien comprendre et d’approcher la progression de son travail et d’en comprendre le cheminement. D’évidence l’exposition phare de l’année.

Fondation Louis Vuitton 8, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris (16e).

À voir jusqu’au 29 août 2022

Ouvert les lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h, le vendredi de 11h à 21h, nocturne le 1er vendredi du mois jusqu’à 23h, et les samedi et dimanche de 9h à 21h. Fermeture le mardi

Site de l’exposition : ici