Le musée Carnavalet nous propose une très complète plongée dans deux siècles de lutte menées par les femmes à Paris pour accéder à une liberté et une égalité qui leurs furent longtemps refusées. Exposition très documentée qui dresse un bilan de ces luttes qui, d‘Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt jusqu’à Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, ont fait avancer la cause des femmes à obtenir leur juste place dans notre monde.

Exposition « Parisiennes citoyennes » au musée Carnavalet jusqu’au 29 janvier 2022

Posté le 19 octobre 2022

Des centaines de documents, photos, peintures, livres et autres retracent ces deux siècles de luttes pour l’émancipation des femmes. Ph.: D.R.

Jules Crayron. Marguerite Durand, directrice du quotidien féministe La Fronde. 1897 © V ille de Paris / Bibliothèque M. Durand

Éventail suffragiste « Je désire voter », affichant le résultat d’un référendum organisé en 1914 © Collection CPHB / Rebecca Fanuele

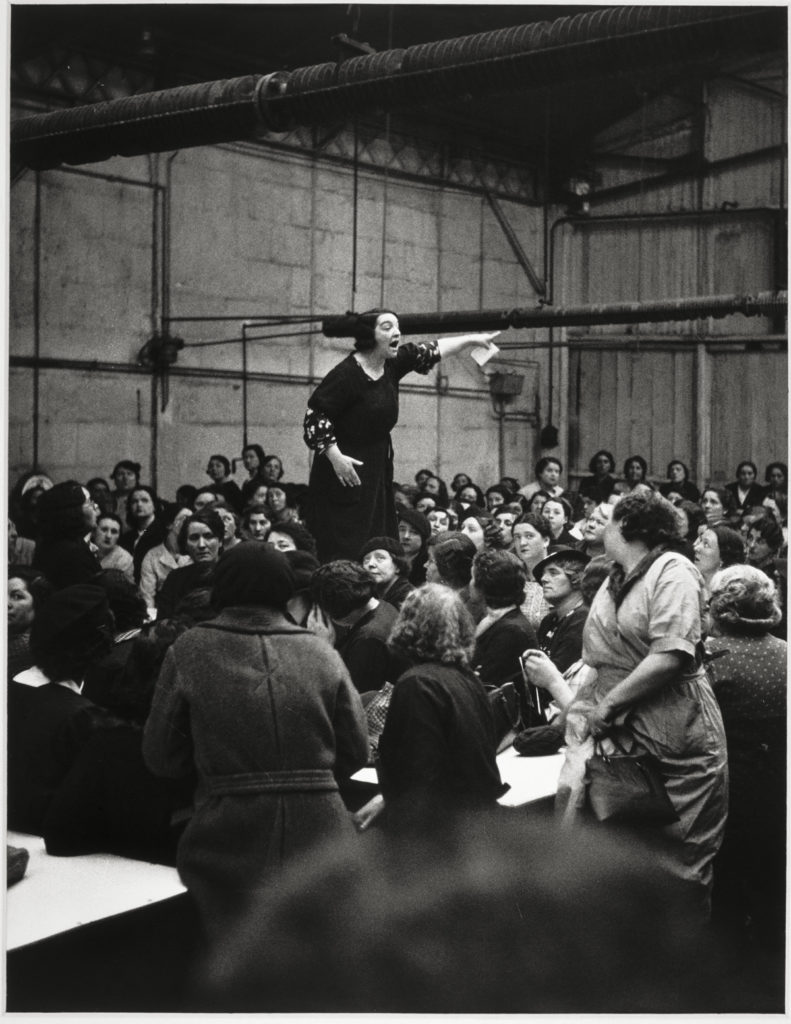

Branger, M.L., Grève des midinettes, Paris, 18 mai 1917, 1917 © Roger Viollet

William Elborne, Camille Claudel modelant Sakountala et son amie Jessie Lipscomb, 1887 © Musée Rodin

Mlle Madeleine Pelletier, 1912 © Agence Rol / BNF

Gisèle Freund, Simone de Beauvoir, 1948 © MEP / IMEC, Fonds MCC, Dist. RMN-Grand Palais

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Les femmes enlevant leur voile face aux mollahs, les mères manifestant devant les soldats russes ou chiliens pour défendre leurs fils, les américaines et les polonaises revendiquant leur droit à l’avortement face à la régression sociale des conservateurs et autres intégristes, ces autres qui confrontent leur harceleur… Bon nombre d’entre elles, depuis la nuit des temps, ont tenté de relever la tête, de lutter pour des droits qui nous semblent aujourd’hui des évidences. Cette exposition arrive donc à point nommé pour mettre en lumière ces luttes qui datent déjà de plus de deux siècles.

Le combat féministe actuel et ses gains les doivent en grande partie à ces réveils, ces consciences d’autrefois, ces luttes contre une société, un patriarcat, des tabous, de l’obscurantisme, déjà et souvent religieux, des états de fait assimilés comme normaux auxquels se livrèrent, d’Olympe de Gouges à Simone de Beauvoir et de très nombreuses autres le combat pour faire changer les mentalités et évoluer la société. Le continent des femmes, dont beaucoup reste encore à faire, est sorti peu à peu de l’ombre dans lequel la société l’avait cantonné.

Cette exposition qui présente ce combat encore très actuel se veut « une ambitieuse traversée historique, de la Révolution française jusqu’à la loi sur la parité », et si la proposition est ambitieuse, elle est dans tous les cas plus que réussie. Et ce, à plusieurs titres. Déjà, il semble que toutes les composantes de ce combat sont abordées et qu’elles tracent une très palpitante fresque avec ces visages, dont la plupart inconnus, qui remis dans leur contexte provoque un étrange étonnement. Que l’on soit homme ou femme, et à fortiori homme, on comprend bien d’où l’on part et on peut s’étonner, avec nos yeux d’aujourd’hui, que tant de discriminations aient pu être affligées à l’encontre des femmes pour des motifs – hormis un patriarcat assumé et sociétal – aussi étranges qu’incroyables, et même imbéciles.

Pour preuve de l’un d’eux : obliger la peintre Rosa Bonheur, qui passait souvent son temps, plus dans les champs que dans son atelier, à demander un « permis de travestissement » afin qu’elle puisse porter un pantalon ! Ou encore, qu’en 1972, on parquait dans des dortoirs des mineures enceintes (la majorité

Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826). « Club Patriotique de Femmes » 1789. © Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

alors était à 21 ans) jusqu’à l’accouchement, en les privant d’éducation véritable. Certaines étaient ensuite séparées de leur enfant, violences qui venaient s’ajouter pour beaucoup d’entre elles au viol qu’elles avaient subi et l’avortement qu’elle n’avait pu recevoir ! L’exposition regorge d’exemples dont beaucoup, aujourd’hui, peuvent nous sembler sidérants.

Dans ce maelström de revendications, combats, injustices et victoires au pas-à-pas, il ressort de tout cela, avec nos yeux d’aujourd’hui, des incroyables étonnements devant la façon dont la femme était et fut et est encore considérée comme non-égalitaire au point d’être obligée d’asséner des évidences, de montrer des inégalités, de dénoncer des comportements pour qu’enfin, par soubresauts la société, traînant des pieds, bouge, évolue, change et avalise ces évidences. Parmi les dizaines évoquées ici, arrêtons-nous sur Madeleine Pelletier, emblématique de ces combats. En 1903, elle fut la première femme admise à passer l’internat, intellectuelle, activiste, socialiste et franc-maçonne, Madeleine Pelletier reste la figure la plus radicale du féminisme au début du XXe siècle. Militante de l’égalité des sexes passant, pour elle par l’effacement des différences, elle s’habille en homme, reste célibataire et fut la première à défendre le droit à l’avortement !

Willy Ronis, Rose Zehner dans l’atelier de sellerie de l’usine Citroën quai de Javel. Grève déclenchées par la remise en question des acquis du Front populaire, mars 1938. © Ministère de la Culture / Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais

Sur les barricades de 1830 à 1968

S’imaginer, comme exemple que les grands-mères de nos boomers actuels n’avaient pas le droit de vote ! Que les mères des mêmes ne pouvaient avoir un compte en banque sans l’aval de leur mari ! Sans oublier les remarques d’un incroyable sexisme qui accompagnèrent les premiers pas d’une Edith Cresson à Matignon et jusqu’à cette robe à fleurs de Cécile Duflot qui dut essuyer dans l’hémicycle les lazzis de ses « chers confrères » en… 2012 ! On voit que le chemin fut long, plein d’embûches et de réactions pour arriver aujourd’hui à ce que l’on considère nos sœurs comme les égales des hommes… Et encore de nos jours un bon bout de chemin reste à faire. L’autre intérêt de cette présentation – et prenez votre temps, la proposition est riche – est la profusion de documents, photos, tableaux, affiches qui mettent bien en lumière combien ce combat fut rude et quels en furent les combattantes et certains combattants. Et enfin, l’épais catalogue restera sûrement une somme sur ces deux siècles de luttes, revenant sur tous ces combats et traçant le portrait de ces combattantes dont la plupart restent, encore aujourd’hui, dans l’ombre.

Il résonne ici des phrases d’un autre temps, qu’il a fallu rappeler, assener comme dans cet apostolat daté de 1832, qui rappelait comme une évidence : « La femme, jusqu’à présent, a été exploitée, tyrannisée. Cette tyrannie, cette exploitation, doit cesser. Nous naissons libres comme l’homme, et la moitié du genre humain ne peut être, sans injustice, asservie à l’autre. ». Très vite, les acquis et les belles paroles de la Révolution avaient fait long feu. On nous rappelle également que les

femmes furent souvent du combat aux côtés des hommes lors des révolutions. Montant comme leur mari, père ou frères sur les barricades lorsque Paris se réveillait. En 1830, 1848, 1871, lors de la Libération de Paris, et ce, jusqu’à celles de 1968. Sans oublier que pendant les deux guerres mondiales, les pères, maris, frères partis au combat, ce sont elles, à l’arrière, qui firent tourner les usines, avancer les chantiers, tout en continuant leur rôle de mère !

On nous montre ici qu’entre les révolutionnaires Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt et le combat de Gisèle Halimi, il existe pléthore d’anonymes, artistes, avocates, journalistes, révolutionnaires, femmes du peuple, intellectuelles, travailleuses ou femmes immigrées que cette exposition fait revivre marquant leur combat d’avancées comme de répressions qui montre bien la diversité de leurs combats pour tenter d’arriver à la parité dans toutes les composantes de notre monde. Les commissaires ici font œuvre plus d’historien(ne)s que de militants. Les faits sont là, exposés, montrés, expliqués dans leur diversité comme dans leur unité vers un but commun.

L’exposition qui déroule ces plus de deux siècles de lutte est bornée selon Catherine Tambrun et Juliette Tanré-Szewczyk deux des commissaires de l’exposition, de « la Révolution de 1789 jusqu’à la loi sur la parité, en 2000. Entre ces deux dates, se déploie une dynamique qui voit s’imposer le droit à l’instruction, la création artistique et culturelle, l’égalité des droits civils et civiques, ainsi que la liberté de disposer de son corps » Et ce, chronologiquement dans une scénographie qui tient du Tétris ! Cette foison d’images et d’artefacts souligne bien le recoupement et l’importance des différentes luttes, de ces volontés et persévérances à tous les niveaux de la société pour faire changer les esprits et les mentalités et accepter et triompher la juste lutte de la cause des femmes.

Musée Carnavalet. 23, rue de Sévigné Paris (3e)

À voir jusqu’au 29 janvier 2023

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h. Fermeture des caisses à 17h15.

Accès :

Métro

Ligne 1 stations : Saint-Paul ou Hôtel de Ville

Bus

Ligne 29 station : Tournelles-Saint Gilles ou Payenne

Ligne 75 stations : Archives-Haudriettes

Ligne 96 station : Saint-Claude

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Parisiennes citoyennes !

Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000)

Sous la direction de Christine Bard, Catherine Tambrun et Juliette Tanré-Szewczyk

Éditions Paris Musées. 432 pages, 180 illustrations. 40 €