Manet et Degas, deux grands impressionnistes, deux amis devenus irréconciliables, dont on pourrait penser l’art, le regard, les aspirations proches. Cette présentation de 200 œuvres nous entraîne dans leur amitié puis leur inimitié en comparant leur approche des sujets, reflets de leur société, sous leur regard propre et dissemblable. Loin de partager les mêmes goûts et la même position sociale, Manet en pleine lumière, Degas volontairement dans l’ombre, ils cheminent côte à côte forgeant ce regard nouveau qui révolutionna l’art de la seconde moitié du XIXe siècle.

Exposition Manet / Degas au musée d’Orsay, jusqu’au 23 juillet 2023.

Vue in-situ de l’exposition Manet Degas au musée d’Orsay © Ph. Sophie Crépy

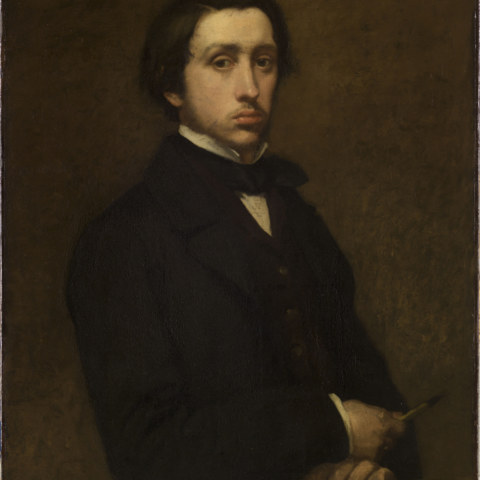

Edgar Degas. Portrait de l'artiste ou Degas au porte fusain, 1855 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edouard Manet. Madame Manet au piano, 1868 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edgar Degas. L’amateur, 1866 © The Metropolitan Museum of Art / N.Y. USA

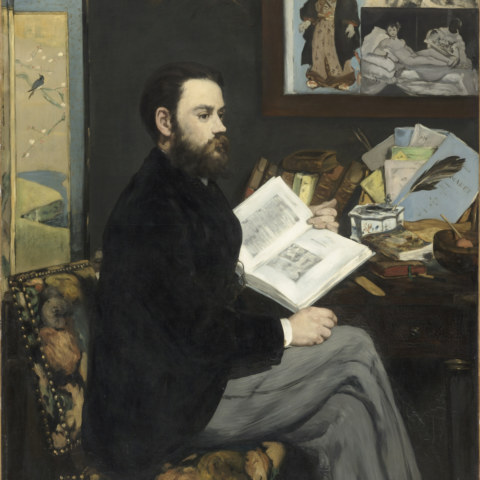

Edouard Manet. Emile Zola, 1868 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edgar Degas. Femme sur une terrasse [dit aussi Jeune femme et ibis], 1857- 58 © The Metropolitan Museum of Art / N.Y. USA

Edouard Manet. La Serveuse de bocks, entre 1878 et 1879 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edgar Degas. Dans un café, dit aussi L'absinthe, entre 1875 et 1876 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edouard Manet. Le tub, 1878 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Patrice Schmidt

Edgar Degas. Le tub , 1886 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Hervé Lewandowski

Edouard Manet. Nana , 1877 © Hamburger Kunsthalle, Hambourg, Allemagne / Ph.: BPK, Berlin, Dist. RMN - Grand Palais

Edgar Degas. Chez la modiste, 1879 – 1886 © The Art Institute of Chicago, Chicago, Etats - Unis

Edouard Manet. Portrait de Mme Manet sur un canapé bleu, 1874 © Musée d’Orsay, Dist. RMN- Grand Palais / Jean - Gilles Berizzi

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

« Ne peut se borner au repérage des ressemblances »

L’exercice qui consiste à mettre en présence l’œuvre de deux artistes est un classique dont jouent souvent les musées comme les expositions. Picasso sur ce point à souvent été confronté à ses semblables ou à ses pairs, on a même voulu en faire le rival jaloux de Matisse ! Naturellement, et même malheureusement, le risque est de susciter un jeu des sept ressemblances (ou différences) qui souvent cache le propos même du ou des commissaires.

Ici, dans cette exposition à quatre mains et deux pinceaux, on vient nous parler des rapports entre deux géants, Manet (1832 – 1883) et Degas (1834 -1917). On est prévenu d’entrée, la proposition « ne peut se borner au repérage des ressemblances qu’offrent leurs corpus respectifs.». La chose dite, on peut se pencher sur la raison de cette rencontre muséale, à savoir une recherche des traitements, des visions, des regards posés par l’un et l’autre de leurs thèmes communs, mais aussi par l’un sur l’autre, tant en fait c’est dans leur vie et leur parcours qu’est à chercher la raison de cette « confrontation ».

Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au musée d’Orsay et co-commissaire de l’exposition explique les raisons de cette exposition à quatre mains : « Ce sont deux tempéraments très différents, mais qui se sont toujours côtoyés, regardés, qui ont beaucoup réagi l’un par rapport à l’autre, qui ont traité des mêmes sujets, mais à chaque fois de manière très distincte. Ce qui est aussi intéressant dans leur relation, c’est qu’à différents moments de leur vie, ils ont mutuellement essayé de s’attirer l’un vers l’autre sans jamais y parvenir. ». C’est de cette « énigme d’une relation » dont il est question ici.

Des points communs, ils en ont. En plus d’être tous deux de la même génération – Manet, né en 1832 était l’aîné de Degas né deux ans plus tard – ils évoluèrent donc dans la même société et lui empruntèrent leurs thèmes, comme le firent du reste à peu près tous les artistes de cette époque, regroupés de plus et rapidement, en 1874, sous le vocable d’impressionnistes… Mouvement que Manet réfutait, bien qu’il en fût l’un des initiateurs. Et si beaucoup de leurs thèmes sont effectivement communs : courses de chevaux, scènes de café, prostitution, femmes dans leur intimité, famille et portraits (excepté la passion de Degas pour les danseuses, thème que Manet semble ignorer), le traitement va peu les différencier…

Car si aux cimaises l’opposition entre eux n’est pas flagrante, il faut rechercher dans leur vécu, leur caractère, leur relation cette différenciation. Ils se seraient rencontrés dans les années 1860, au Louvre où Degas fréquentait le musée comme copiste. Une époque pendant laquelle, si Manet est reconnu, Degas lui « tâtonne » pour reprendre l’expression de Stéphane Guégan, co-commissaire de l’exposition. De suite Degas voue une admiration à son aîné jusqu’à le portraiturer à maintes reprises… Manet, jamais.

Degas, grand collectionneur, conservera dans sa collection des tableaux et une centaine d’estampes de son aîné. Autre signe différentiel, à la quête de reconnaissance de Manet répond le refus obstiné de Degas à emprunter les canaux officiels de légitimation. Et si l’on considère la sphère privée, tous deux sont issus de familles plutôt aisées, le père de Manet est un haut fonctionnaire, celui de Degas banquier, mais leur caractère les différencie. À la sociabilité de Manet, très ouverte, et vite assez

Edgar Degas. Portrait de famille . Entre 1858 et 1869 © RMN – Grand Palais (Musée d’Orsay) / Adrien Didierjean

brillante, à ses choix domestiques, répondent l’existence secrète de Degas, son entourage restreint et les témoignages d’un Degas vieillissant (Manet est lui mort à 50 ans de la syphilis.), pauvre, presque aveugle, bougon et solitaire qui arpentait le boulevard de Clichy fustigeant l’entourage. Ils se retrouvent toutefois sur des admirations communes pour Delacroix et Velasquez.

La fin d’une amitié

Car s’ils sont amis et complices dans ces années 60, tous deux adeptes de cette « nouvelle peinture », fréquentant les mêmes lieux, musées, galeries, ateliers, salons officiels comme privé – celui de Berthe Morisot qui n’est pas encore l’impressionniste qu’elle va devenir mais anime un salon comme ceux du siècle passé où se réunit le Tout-Paris des arts et lettres – et quelques cafés dont le mythique café La Nouvelle Athènes à Pigalle où se réunissaient rapins et littérateurs, un lieu d’échanges, de disputes comme d’exaltations.

Edouard Manet. Le Balcon . Entre 1868 et 1869 © RMN – Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

La guerre de 1870 va jeter une ombre sur cette amitié. Tout semble dès lors les opposer dans un mélange d’admiration et d’opposition, une sorte de « je t’aime… moi non plus », une « amitié ébranlée par une rivalité inévitable » comme le dit l’écrivain George Moore. Si l’on connaît aucune représentation de Degas par Monet, au contraire, on connaît de nombreux portraits de Manet par Degas. Une anecdote semble révélatrice du début de cette brouille. Degas avait brossé une peinture montrant Manet, affalé sur un canapé, en train d’écouter son épouse au piano. Insatisfait, par ce tableau qui lui avait été offert, Manet aurait coupé la partie de la toile où son épouse était représentée qui n’était pas à son goût. Ce geste, d’une grande violence symbolique, serait à l’origine de cette brouille. Geste révélateur sûrement de ce qui couvait par ailleurs.

Leur art prend aussi ses distances et si les sujets sont souvent les mêmes, leur traitement diffère. Le regard n’est pas le même. Au Balcon de Manet représentant une famille d’évidence bourgeoise et figée, Degas répond par son Portrait de famille d’une belle simplicité croqué dans un intérieur loin d’être ostentatoire. Figé aussi le portrait d’Émile Zola de Manet que l’on peut rapprocher de celui de L’Amateur de Degas nous montrant un homme dans la même posture, mais penché sur un carton à dessin, voûté au regard surpris par le peintre comme dans un instantané photographique. L’exercice peut se faire sur le traitement des nus, de L’Olympia ou de Nana de Manet aux femmes à leur toilette maintes fois croquées par Degas. Ces différences de vision et de traitement, confrontées ici donnent tout l’intérêt du propos de l’exposition et tendent à prouver que sous ce vocable un peu fourre-tout d’impressionnistes, ce groupe que l’on peut voir comme soudé, au regard et aspirations uniques est en fait une réunion d’individualités dont la suite, après l’éclatement du groupe, nous montrera bien leurs différences et leurs aspirations propres.

L’exposition divisée en 14 sections propose 200 œuvres (dont 31 de Manet ayant appartenues à Degas qui semblait collectionner – admirer d’évidence – son alter ego) est chapitrée de façon thématique pour mieux accentuer leur regard et voir leur cheminement propre et commun. Réunir ces œuvres a demandé à piocher dans beaucoup de musées et collections privées avec, pour beaucoup, des œuvres rarement présentées en France.

Le parti-pris thématique aborde autant leur univers artistique, que le traitement de leurs sujets communs, leur positionnement social comme leur parcours familial tentant de percer l’énigme de leur relation, ce mariage de la carpe et du lapin. En éloge funèbre de son « ami » Manet lors de ses obsèques le 3 mai 1883, Degas lâchera : « Il était plus grand que nous le pensions ».

Musée d’Orsay. Esplanade Valéry Giscard d’Estaing (7e)

À voir jusqu’au 22 septembre

Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Dernier accès 17h

Jeudi de 9h30 à 21h45

Lundi : jour de fermeture

Accès :

Métro : ligne 12, station Solférino

RER : ligne C, station Musée d’Orsay

Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87, 94

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Manet/DegasCo-édition Gallimard/Musée d’Orsay

sous la direction de Laurence Des Cars, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher

272 pages, 45 €