Le musée d’Orsay nous convie à découvrir les derniers mois que le peintre hollandais passa dans cette bourgade à une encablure de Paris. En deux mois, toujours en proie à son mal de vivre, il va renouer avec la saine vie de la campagne, peindre 74 tableaux et exécuter une trentaine de dessins. Son mal de vivre qui le poursuit, le rattrapera. Il se suicidera fin juillet 1890. Depuis, son aura n’a jamais cessé de grandir.

Exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois, au musée d’Orsay jusqu’au 4 février 2024

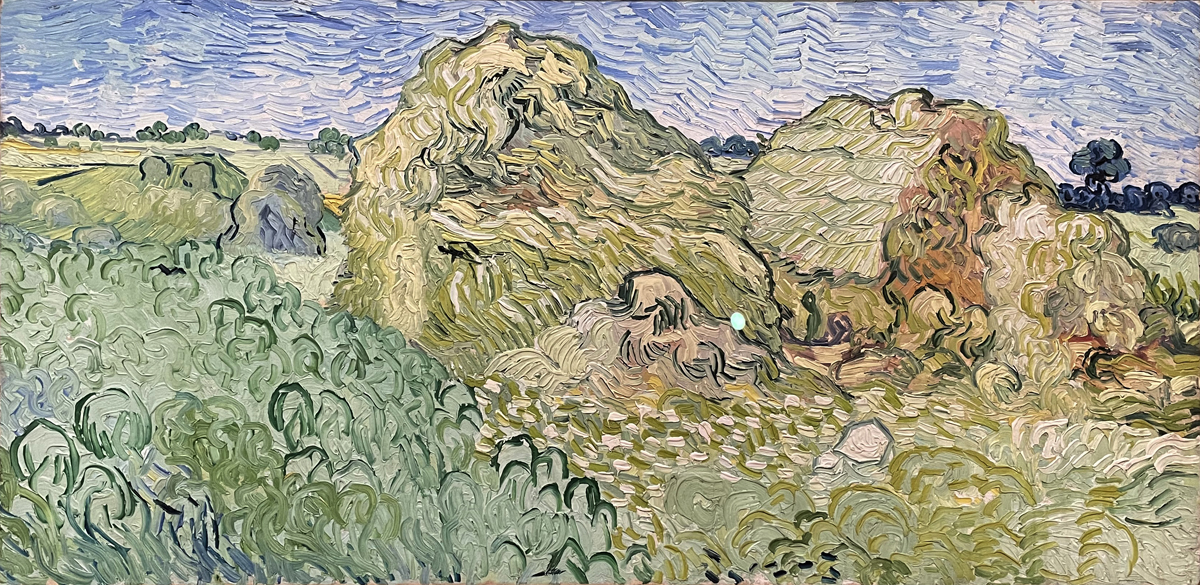

Champ aux meules de blé, juillet 1890 © Fondation Beyeler / Coll. Beyeler / Riehen Bâle

Chaumes de Cordeville à Auvers-sur-Oise. Fin mai – début juin 1890 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

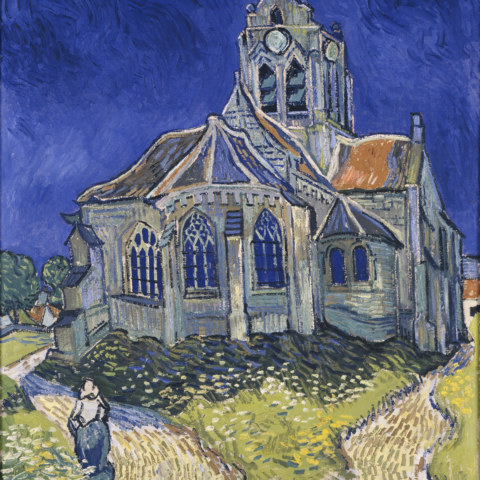

L'église d'Auvers-sur-Oise Mercredi 4 – jeudi 5 juin 1890 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

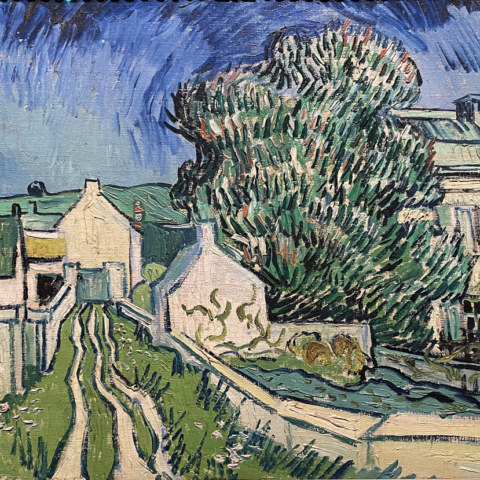

Maisons à Auvers-sur-Oise. Lundi 9 ou mardi 10 juin 1890. © Boston Museum of Fine Art

Bords de l’Oise à Auvers-sur-Oise. Après le 17 juin 1890 © Detroit Institute of Arts

Jardin à Auvers-sur-Oise . Entre le mercredi 18 et vendredi 20 juin 1890 © Collection particulière

Adeline Ravoux . Vers le dimanche 22 juin 1890. © Collection particulière / Courtesy of HomeArt

Vignes à Auvers-sur-Oise, rue des Meulières, Chaponval . Vers le jeudi 12 juin 1890 © Saint Louis, Saint Louis Art Museum

La Maison du père Pilon. Dimanche 25 - Lundi 26 juin 1890 © Collection particulière

Champs de blé avec moissonneurs, Auvers-sur-Oise. Mi-juillet 1890 © Toledo Museum of Art, Toledo

Champ de blé aux corbeaux. Mardi 8 juillet 1890 © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Champ de blé sous des nuages d’orage. Mercredi 9 juillet 1890 © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Fermes près d'Auvers-sur-Oise. Vendredi 25 ou samedi 26 juillet 1890 © Tate Gallery, Londres

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

On n’en a jamais terminé, heureusement, avec les plus grands. Ceux dont l’art peut être vu et étudié sous différents angles, thématique, genre, manière, confrontation ou simplement par période. Picasso se prête souvent au « jeu », Matisse, Monet ou Gauguin, entre autres aussi… et Van Gogh dont le musée d’Orsay nous présente une de ces expositions qui font date. Il nous convie à découvrir les deux derniers mois du peintre lorsqu’il rallie la bourgade d’Auvers-sur-Oise en provenance du sud. On se rend compte ici, qu’à 37 ans, il est en pleine possession de ses moyens… artistiques du moins. Et en ces quelques semaines passées ici, à une encablure de Paris, il va produire la quintessence de son art. Sa carrière et son évolution artistique tiennent en peu de temps : une vie de peintre d’à peine sept ans ! C’est la première exposition consacrée exclusivement à ses derniers mois de vie et qui montre un artiste arrivé au sommet de son art.

À 16 ans, il quitte le domicile parental pour un apprentissage dans la galerie Goupil à La Haye fondée par son oncle. Apprentissage suivi d’un engagement dans la succursale londonienne de la galerie. Sa voie semble tracée, mais bute sur son intérêt de plus en plus prégnant pour la religion, qui le pousse à abandonner cet emploi et suivre cette nouvelle vocation : devenir pasteur.

Retourné chez ses parents, il entame des études, échoue à ses examens, mais obtint toutefois une mission évangélique chez les mineurs du Borinage, une province minière à la frontière franco-belge. Il partage leur dure existence et leurs souffrances qu’il traduit vite sur ses premières œuvres, attestant de leur vie rude et pauvre. Il a déjà 30 ans et il commence sa vie de peintre en art sombre, miséreux. On y sent déjà cette manière forte qui sera sa marque, novatrice, résolument puissante… et peu comprise déjà.

En 1880, il prend la résolution de devenir artiste, en autodidacte, sans formation ni école. Soutenu financièrement pas son frère Théo, un soutien qui ne se démentira jamais. Après des années d’errance dans son pays entre La Haye, Drenthe, Anvers, il débarque à Paris en mars 1886, s’installe chez Théo et se mêle à la vie artistique de la capitale. Il rencontre bon nombre des artistes d’alors.

Ces rencontres se traduisent, sur ses toiles, en un art proche du néo-impressionnisme et les motifs sont ceux des peintres parisiens. Son mal de vivre le pousse en février 1888 à quitter la capitale pour Arles puis, le 8 mai 1889, Arles pour rejoindre l’asile « d’aliénés » Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence, où il est interné sur sa demande. Le médecin l’autorise à quitter son établissement un an plus tard, le 19 mai 1890, le déclarant guéri… même après une tentative de suicide !

Malgré tout, cette période arlésienne, puis celle de son séjour à l’asile de Saint-Rémy, le montre prolifique et productif. Ses tableaux des périodes arlésienne et saint-rémoise sont parmi les plus beaux, les plus aboutis et dans lesquels sa grammaire est des plus élaborées

Un certain docteur Gachet

À Paris son frère Théo, employé dans la galerie parisienne Boussod Valadon, avait fait la connaissance, par l’intermédiaire de Pissarro, d’un certain docteur Gachet, spécialiste dans le traitement des désordres psychiques, qu’on appelait alors

Le Docteur Paul Gachet . Vendredi 6 et samedi 7 juin 1890 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

« mélancolie ». Théo conseil donc à Vincent de se rapproche de ce docteur Gachet qui réside à Auvers-sur-Oise, afin, pense-t-il, de trouver une solution au mal vivre de son frère.

Cet état, Vincent est très conscient. Un état qui, à Arles, précisément, l’avait mis au ban de la bonne société de la ville lassée par ses beuveries, ses esclandres et la vie débridée de ce géant roux dans une communauté encline à vite rejeter « l’étranger ». C’est à Arles, où il avait rêvé de fonder un phalanstère pour peintre, dans cette mythique « maison jaune » (détruite pendant la Seconde Guerre mondiale), qu’il avait fait venir Gauguin à cette fin. Une cohabitation qui se soldait souvent par des disputes et des beuveries qui poussèrent ce frère de palette à partir. C’est à Arles aussi qu’il va se couper l’oreille pour une des filles du bordel local. Ce Dr Gachet est peut-être la solution ?

Il part donc pour Auvers où il débarque le 20 mai 1890, rencontre ce fameux docteur qui, en plus d’être le spécialiste dont Van Gogh a besoin, se révèle être aussi l’ami des peintres impressionnistes qu’il collectionne, et est même, lui-même, un peintre amateur sous le pseudonyme de Louis van Ryssel, le nom flamand de Lille, sa ville natale ! Le village, tel Barbizon ou Pont-Aven est un havre pour les peintres, pas loin de Paris et relié à la capitale par le chemin de fer. Beaucoup y séjournèrent comme Cézanne qui immortalisa la « Maison du pendu », Corot, Pissarro ou Daubigny qui y avait son bateau-atelier.

Fermes à Auvers-sur-Oise. Fin mai – début juin 1890 © Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum, Antell Collection, Helinski

Vincent prend une chambre dans l’auberge Ravoux, qui existe toujours et est devenue depuis un lieu de pèlerinage. Une chambre sous les toits qui abritera ses derniers moments. La maison alors accueille le week-end de nombreux peintres amateurs servis par la mère Ravoux aidée par sa fille Adeline qui servira, par trois fois de modèle à Vincent.

Une nature riche de motifs

De là, il part au matin explorer, boîte de peintures et chevalet sur le dos, les chemins alentours. S’il a laissé de son séjour chez Ravoux quelques natures mortes dans le but de les vendre, c’est surtout ce « village gravement beau » comme il le décrit à Théo, et sa campagne qui l’attirent. Du village, on pense avant tout à son église traitée par Vincent comme un vaisseau de pierre (L’Église d’Auvers-sur-Oise) et qui reste l’emblématique œuvre de son séjour, là, mais aussi les rues et les chaumières (Un Escalier à Auvers-sur-Oise ; Maisons à Auvers-sur-Oise ; La Mairie d’Auvers-sur-Oise le 14 juillet 1890 ; Marronniers en fleurs ou encore La Maison du père Pilon), les motifs ne manquent pas !

Dans un périmètre de quelques centaines de mètres, il y en a tant : champs de blés, bois, jardins, le cours de l’Oise, vignes et chaumières. Il exécute aussi quelques portraits qui dénotent son intérêt pour les paysans locaux (L’Enfant à l’orange, Jeune homme au bluet, Deux fillettes ou Jeune paysanne au chapeau de paille) ou les

personnes qu’il fréquente comme le Dr Gachet (Portrait du Docteur Gachet), sa fille (Marguerite au piano) ou la fille de sa logeuse (Adeline Ravoux). Concernant les paysages, il va aussi s’essayer à un format inhabituel dit du « double carré », une extrapolation du format « marine » permettant d’y inclure un paysage comme un panorama. Des toiles de 50 cm sur 100 cm augurent une nouvelle approche du paysage, une nouvelle étape qui s’ouvre à lui, « la possibilité d’une nouvelle peinture »… Comme pris d’une frénésie, il peindra pendant ce court séjour de deux mois 74 tableaux et exécutera 33 dessins et nombreux sont ceux présentés ici à n’avoir jamais été vus en France, prêtés des musées étrangers.

Exprimer la tristesse et la solitude extrême

Mais cette mélancolie qui le hante est toujours là, tapie dans l’ombre d’une vie perturbée. Il s’en ouvre à son frère Théo dans une lettre datée du 10 juillet : « … je me suis remis au travail, le pinceau, pourtant, me tombant presque des mains… mais j’ai encore peint trois grandes toiles. Ce sont d’immenses étendues de blés sous des ciels troublés et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la tristesse, de la solitude extrême… ». Cette dernière période de son œuvre appelle aussi, comme le développent les commissaires de l’exposition, à considérer qu’il s’agit là d’un renouveau comme le laisserai augurer cette ultime œuvre, « Racines d’arbre », dans laquelle certains veulent y voir une nouvelle étape vers ce que pourrait être son art à venir.

Son état mental, son instabilité le rattrapera le dimanche 27 juillet. Parti sur le motif et après avoir peint sa dernière toile, cette « Racines d’arbres », il se tire un coup de revolver dans la poitrine. Il arrive toutefois à se traîner jusqu’à l’auberge Ravoux et monte dans sa chambre. L’entendant gémir, la maîtresse de maison le trouve alité et en sang. Le médecin appelé tente un pansement

jugeant une intervention chirurgical impossible. Théo prévenu, sera à ses côtés lorsqu’il décède le 29 juillet au milieu de la nuit. Il avait 37 ans. Dès l’annonce de sa mort des lettres et témoignages amicaux affluent venant des peintres amis des deux frères. « Loin du mythe de l’artiste maudit, cela montre que Vincent est un peintre reconnu de ses pairs, célébré par quelques critiques, fort de plusieurs expositions et qui a vendu, en février, une première toile. » renseignent Nienke Bakker et Emmanuel Coquery, les commissaires de l’exposition. Lui qui se pensait un peintre raté, deviendra l’un des phares de l’art de tous les temps, et depuis, son aura n’a jamais cessé de grandir. Théo, atteint de la syphilis, lui survivra six mois. Les deux frères sont enterrés, côte à côte, dans le cimetière de ce village qui offrit à Vincent ses plus beaux motifs.

Racines d’arbres. Dimanche 27 juillet 1890 © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Musée d’Orsay. Esplanade Valéry Giscard d’Estaing (7e)

À voir jusqu’au 4 février 2024

Mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Jeudi de 9h30 à 21h45. Lundi : jour de fermeture

Accès :

Métro : ligne 12, station Solférino

RER : ligne C, station Musée d’Orsay

Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87, 94 Dernier accès 17h

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois.

Sous le direction de Nienke Bakker et Emmanuel Coquery

Coédition Musée d’Orsay / Hazan

256 pages, près de 200 illustrations, 45 €

Version français et anglais