Le Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme, prenant pour appui le centenaire de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, nous propose une relecture de cette affaire qui secoua la France au tournant du XXe siècle. Le parti-pris est de découvrir, en profondeur, l’homme, sa vie, mais surtout cette affaire qui fut, alors, un énorme scandale mettant en cause l’armée qui accusa Dreyfus d’être un traître parce que juif.

Exposition Alfred Dreyfus. Vérité et justice au Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme jusqu’au 31 août 2025

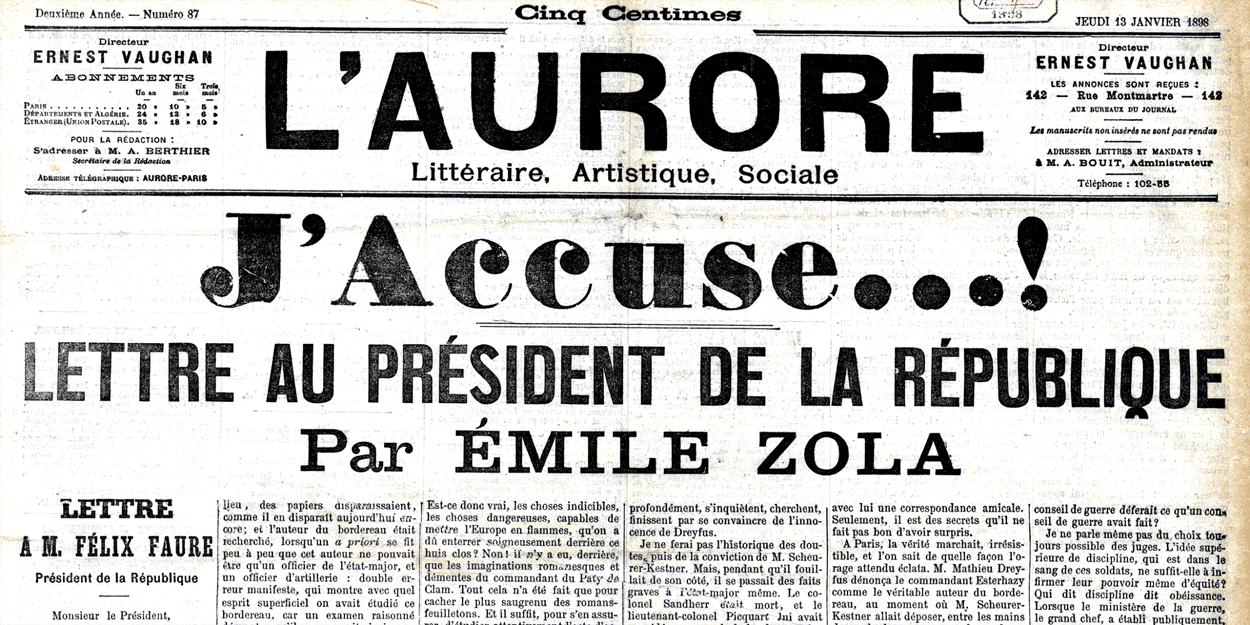

La « une » de l’Aurore du 13 janvier 1898 avec la lettre d’Émile Zola adressée au Président de la République Félix Faure © Ph.: D.R.

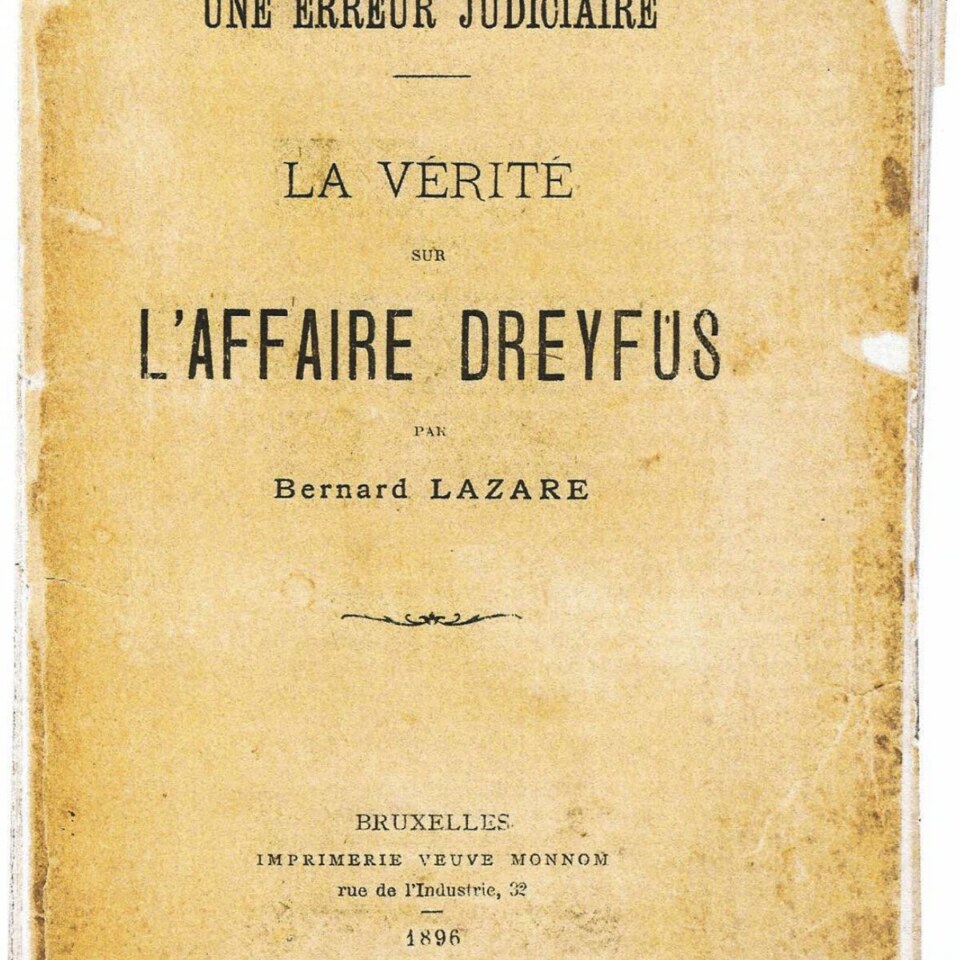

Bernard Lazare. Une erreur judiciaire. la vérité sur l'affaire Deryfus. 1896 © mahj / Christophe Fouin

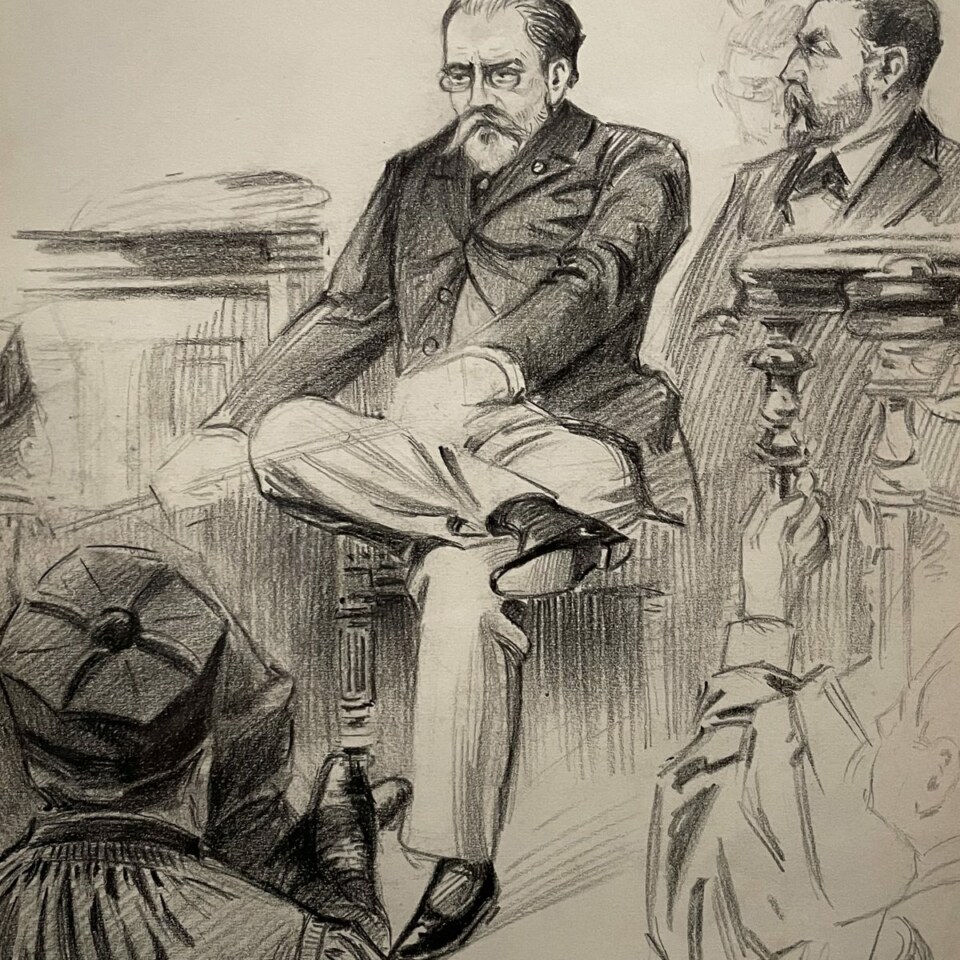

Maurice Feuillet. Émile Zola sur le banc des accusés lors de son procès. Paris, 7-23 février 1898 © mahj / Christophe Fouin

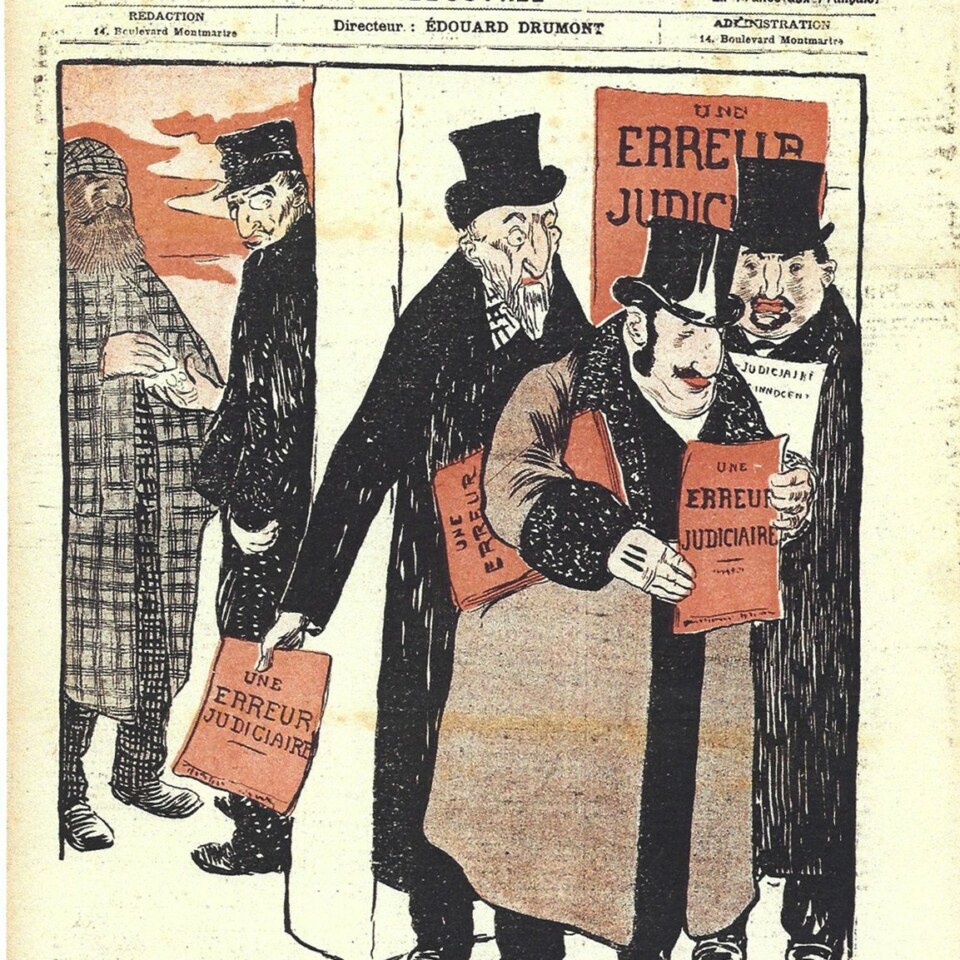

Charles Huard. Judas défendu par ses frères, La Libre Parole, 14 novembre 1896 © mahj / Christophe Fouin

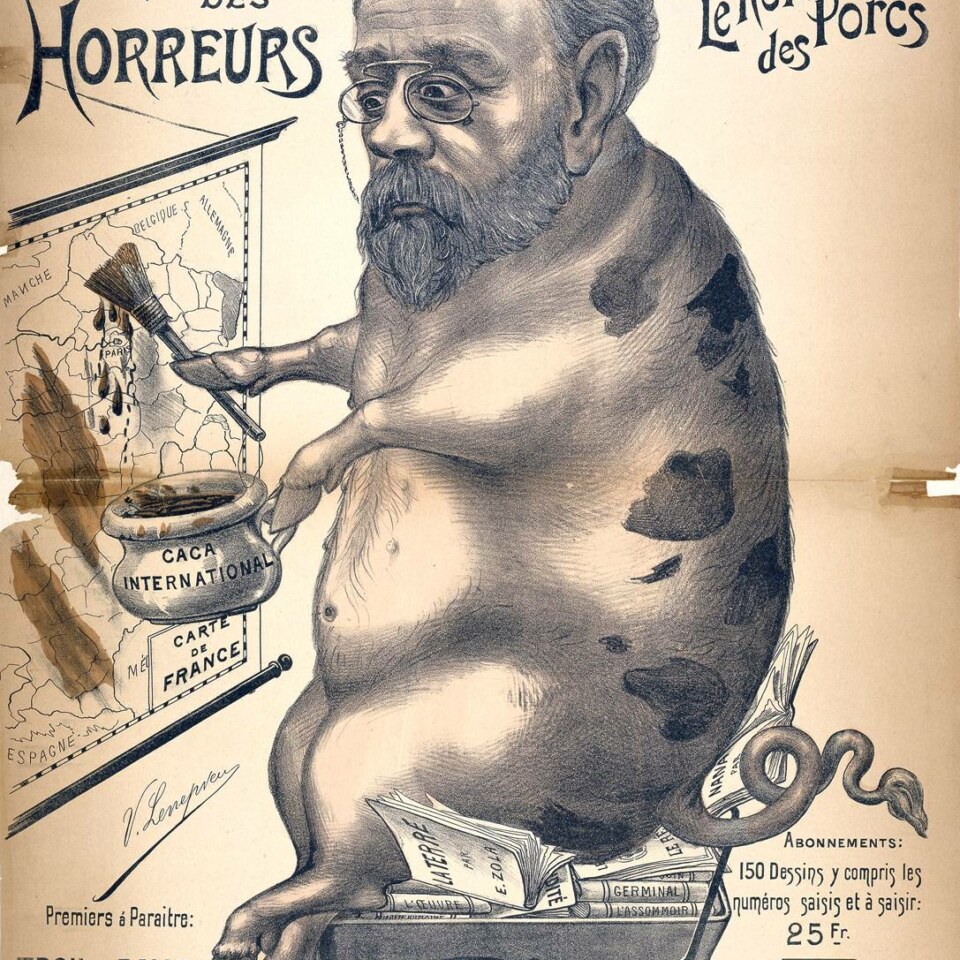

Victor Auguste Lenepveu. Le Roi des porcs. Caricature d'Émile Zola. Musée des horreurs, numéro 4, novembre 1899 © mahj / Christophe Fouin

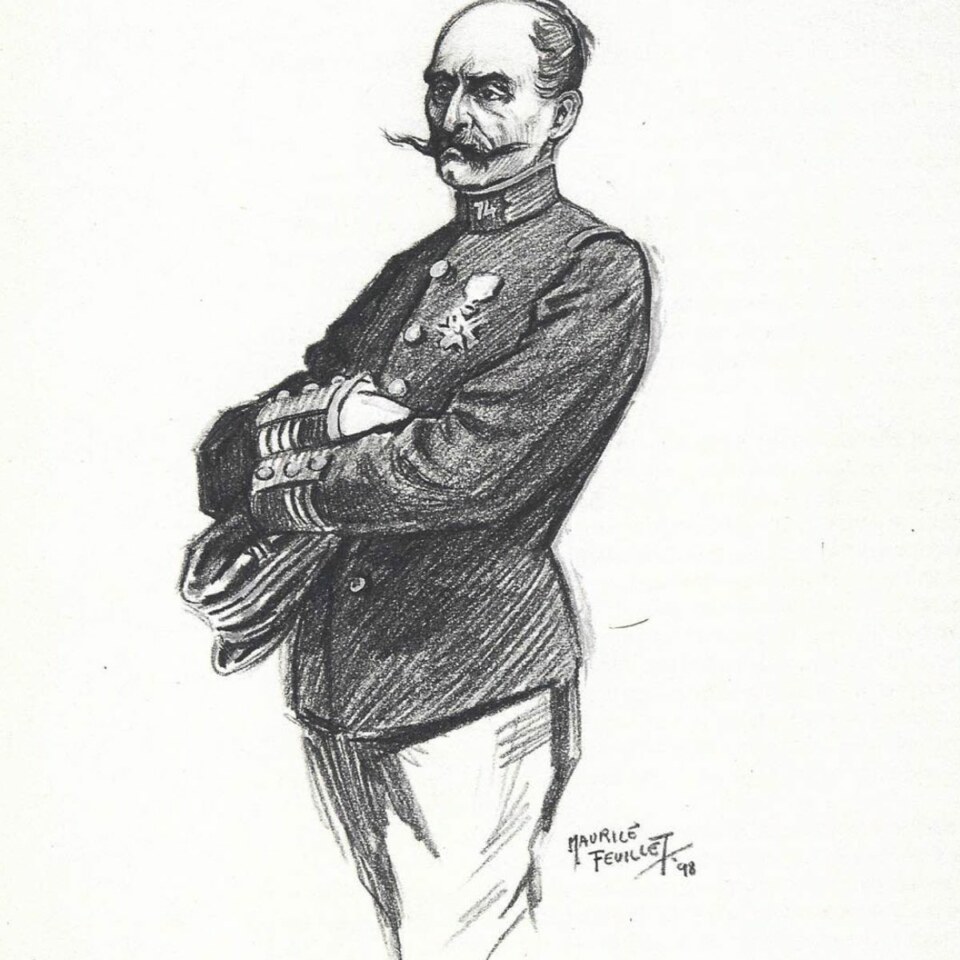

Maurice Feuillet. Le commandant Esterhazy. Paris 7-23 février 1898 © mahj / Christophe Fouin

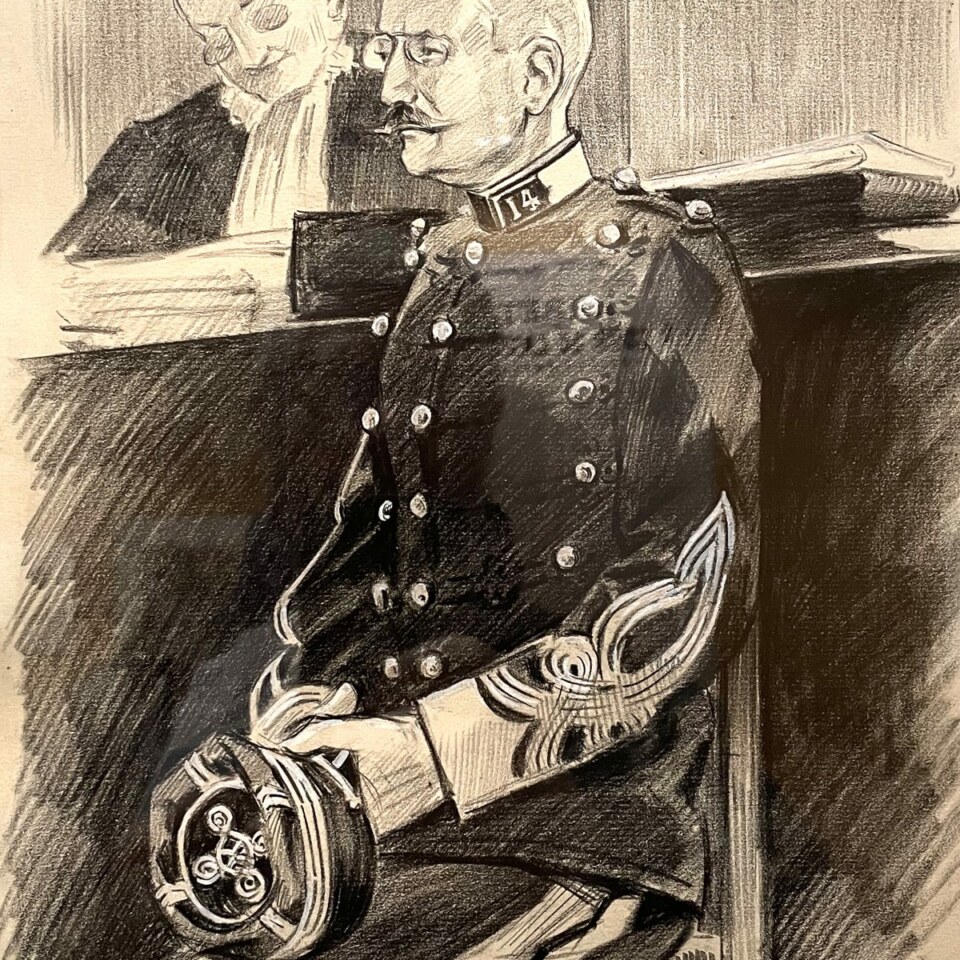

Maurice Feuillet. Alfred Dreyfus à son procès, sur le banc des accusés. Rennes, 12 août 1899 © mahj / Christophe Fouin

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

On pourrait penser que, plus d’un siècle après la machination de cette ténébreuse affaire, qui coupa la France en deux, que tout avait été dit, écrit, vu. De nombreux ouvrages, à commencer par l’important dû à Jean-Denis Bredin (1) ont été écrit. Côté cinéma, du film de Georges Méliès, contemporain de l’affaire, tourné en 1899 et considérer comme le premier « film politique » de l’histoire du cinéma, jusqu’au J’Accuse de Roman Polanski, sorti en 2019, il y a tant de « matériel » qu’il ne semble que plus rien ne reste à dire, voir ou lire. Et pourtant, cette très didactique exposition au Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme y porte un nouveau regard en mettant le capitaine Alfred Dreyfus au centre de l’exposition. Elle apporte une autre vision, celle de la victime, le soldat, l’homme et le père de famille, emportée par le maelström d’un complot.

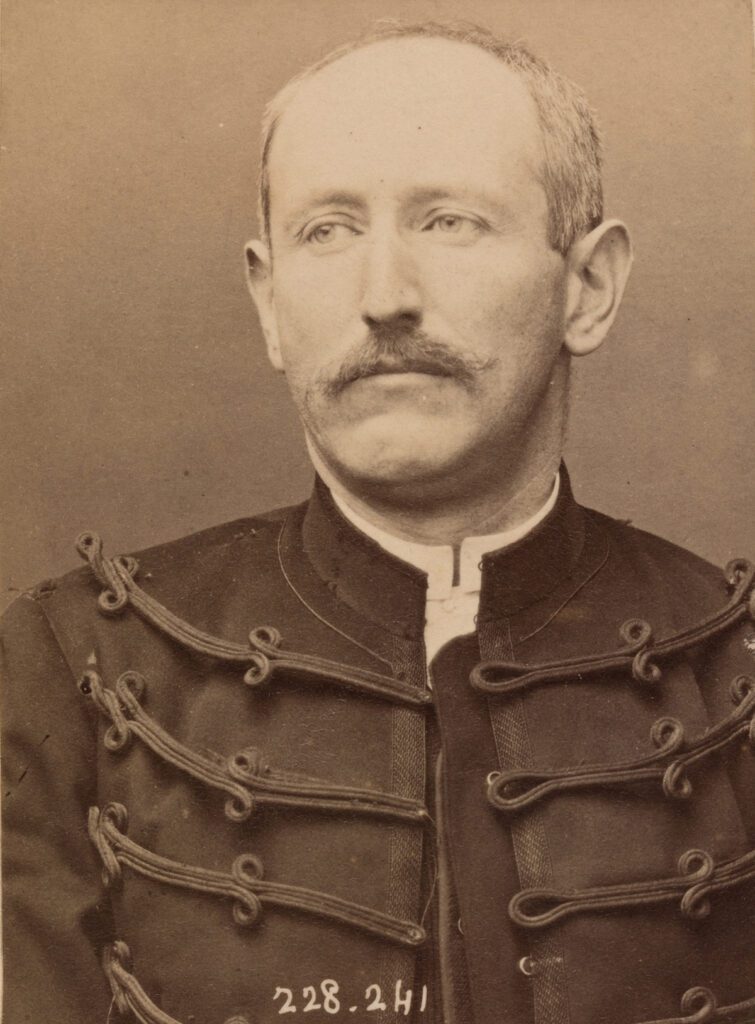

Alphonse Bertillon. Portait d’Alfred Dreyfus pris après sa dégradation, Paris, 5 janvier 1895 © MUS – Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes / Grand-Palais-Rmn (musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski

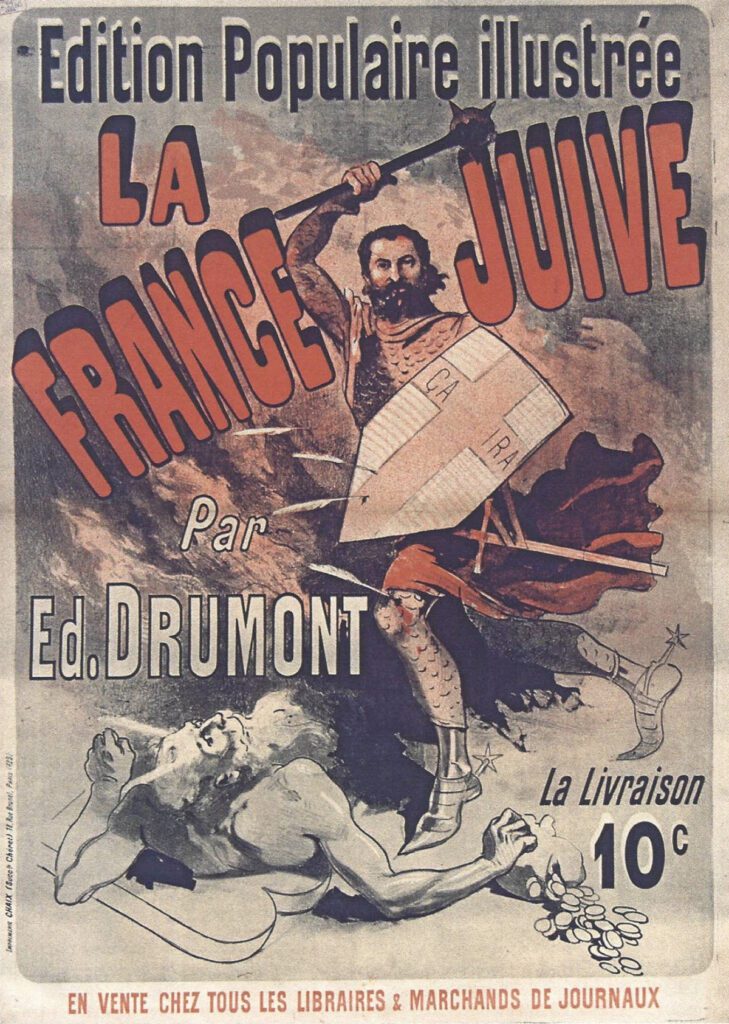

Jules Chéret. Affiche pour la parution de La France juive par Édouard Drumont. Édition populaire illustrée, 1887 © Bibliothèque nationale de France

Alors que, jusqu’à présent, victime, il paraissait être un peu falot, balancé au gré des protagonistes qui en vinrent à s’agiter autour de lui, certains pour l’accuser, d’autres pour le défendre. Il était trop souvent effacé, alors qu’autour de lui s’agitaient comploteurs, accusateurs, politiques, magistrats et défenseurs de sa cause.

Une autre raison, sûrement aussi importante, est de repenser une affaire et ses méandres qui, comme beaucoup d’autres, voit le voile du temps se poser et l’oubli faire son œuvre. Il en est ainsi des grandes étapes de notre histoire, qu’il est bon, voire indispensable, de réactiver de génération en génération, de les expliquer à ceux qui, sans cela, ne connaîtront pas ces grands bouleversements du temps qui disent beaucoup sur les hommes, de leur compromission comme de leur grandeur, de leur bassesse comme de leur combat. « L’Affaire Dreyfus » est de cette eau, elle nous a appris et doit apprendre encore de l’espèce humaine… Surtout en nos temps troublés.

Une famille alsacienne

C’est donc tout naturellement que l’exposition déroule chronologiquement la vie d’Alfred Dreyfus, bien que d’évidence « l’affaire » y tient une grande place. Une affaire qui va occuper une grande partie de la vie de Dreyfus, officier d’une armée dans laquelle, pour certains, l’antisémitisme était un courant de pensée accepté. Et pourtant, sa vie, malgré tout, se serait déroulée d’une façon la plus normale qui soit.

La vie et le parcours d’Alfred Dreyfus commencent en Alsace où il nait à Mulhouse le 9 octobre 1859, dans une famille juive de sept enfants. Des photos, montrées ici, sont celle d’une famille comme il en existe tant et de ce jeune homme sanglé dans ses premiers uniformes. L’annexion de l’Alsace-Moselle par l’empire allemand, suite à la guerre de 1870, oblige les habitants à choisir entre rester français ou accepter d’être allemands. La famille de Dreyfus choisit la France, déménage puis y revient en 1874, excepté Alfred et son frère Mathieu qui poursuivent leurs études en France, tandis que leur frère Jacques reste en Alsace pour s’occuper de l’affaire familiale, une filature de coton et un atelier de tissage.

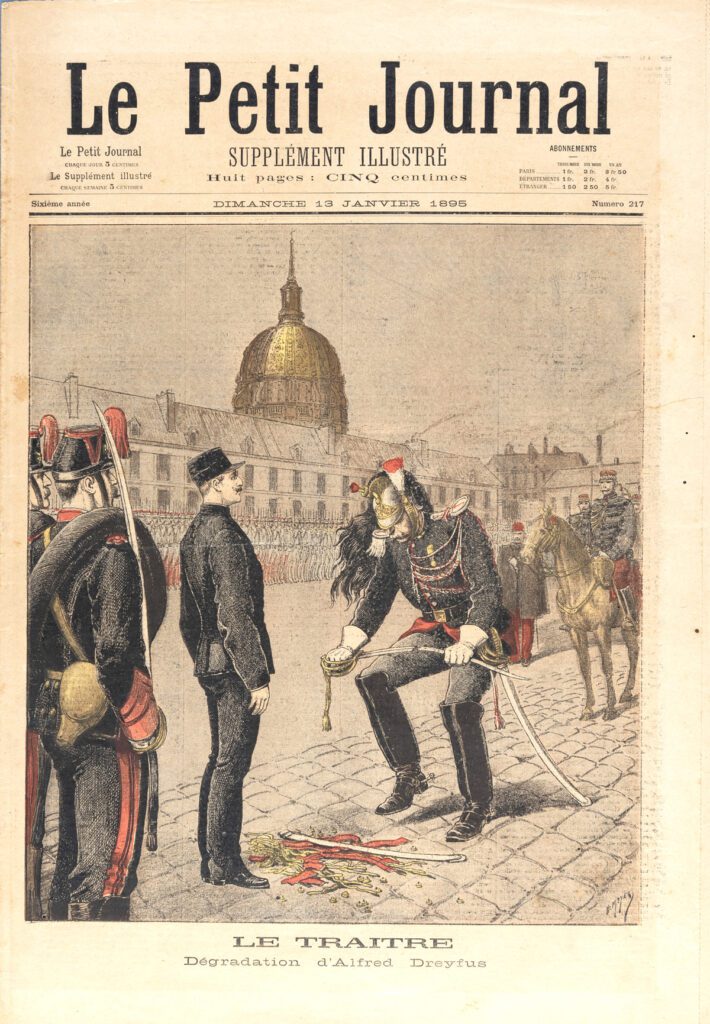

Henri Meyer (illustration), Le Traître. Dégradation d’Alfred Dreyfus. Le Petit Journal, supplément illustré, 13 janvier 1895 © mahJ/Christophe Fouin

Anonyme. L’agitation antisémite à Paris. Le Pélerin, 23 janvier 1898 ©GrandPalaisRmn / Image BNF

Après un passage, à 19 ans, par l’École polytechnique, Alfred intègre l’École d’application à Fontainebleau d’où, bien noté, il sort lieutenant en 1882. Affecté à une division de cavalerie, remarqué de ses supérieurs, on le dit intelligent, zélé, hardi et excellent lieutenant. Nommé capitaine en 1889, il intègre l’École de guerre où il rentre en 1890. De nouveau, il n’attire que des éloges de ses supérieurs. Au sortir, il est affecté à l’état-major au Ministère des Armées. Il est « heureux comme Dieu en France » pour reprendre un proverbe qui disait bien, alors, qu’être juif en France était un idéal au vu de toutes les persécutions que les juifs subissaient en Europe orientale.

Des droits garantis

Le juif en France n’était-il pas protégé depuis 1791 quand la Révolution en avait fait des citoyens à part entière, abolissant toutes les lois et usages discriminants envers eux ? Après quelques retours en arrière, il faudra attendre la Monarchie de Juillet, avec la loi Périer en février 1831, pour que leurs droits soient enfin garantis.

Alfred Dreyfus avait une belle carrière devant lui… Si ce n’est qu’un certain Édouard Drumont, journaliste et polémiste d’extrême droite, vient à écrire dans son journal La Libre Parole, une diatribe contre la présence d’officiers juifs dans une armée française, une armée au nationalisme exacerbé. Et pourtant, les officiers juifs, bien qu’intégrés, sont perçus par une « vieille élite » d’officiers comme une menace de leur position dominante. C’est dans ce contexte que va se déclencher « L’Affaire » qui va porter Dreyfus sur le devant de la scène… Pour son malheur.

Un traître au ministère !

À l’ambassade d’Allemagne, une certaine Marie Bastian, femme de ménage, arrondit ses fins de mois en livrant à l’état-major de l’armée française des « papiers » qu’elle déniche et subtilise dans la corbeille de l’attaché militaire allemand Schwartzkoppen. Un beau jour, elle y trouve une note, en français, qui fait état de quelques secrets sur nos troupes de couverture, et sur le projet d’un manuel de tir de l’artillerie. La note propose même de « copier » ce manuel ! Cette note, qui sera appelée le « bordereau », provoque une sacrée panique dans le contre-espionnage militaire français ! Il y a une « taupe » au sein de notre ministère de la Guerre ! Mercier, alors ministre de ce ministère et qui ne fait pas vraiment l’unanimité, trouve là une opportunité, celle de découvrir, dénoncer et arrêter ce traître, action qui ne pourrait que redorer son blason. Une enquête, basée sur l’écriture du bordereau, est alors ouverte avec précipitation et close très vite dès que circule le nom du « juif » Dreyfus comme auteur potentiel du bordereau.

Ci-dessus : Jean-François Battut. Portrait de Jean Jaurès. 1890-1895 © Ville de Castres Musée Goya / Ph.: B. Nicaise

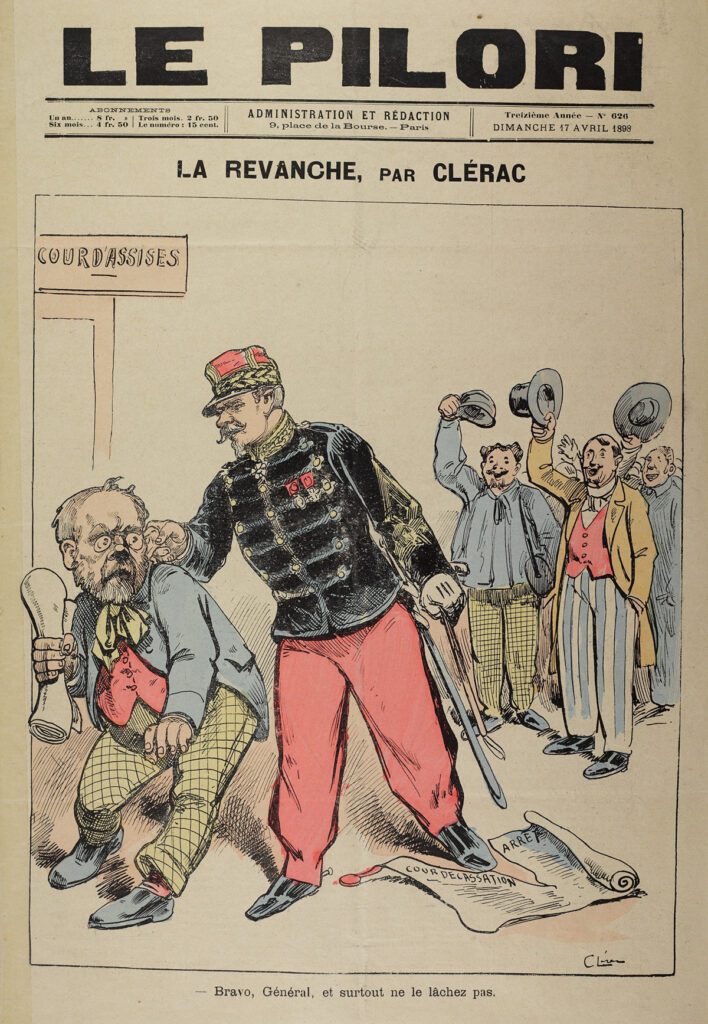

Ci-contre : la « une » de La Libre parole. Caricature de Zola. La Revanche : « Bravo, Général, surtout ne le lâchez pas« . 17 avril 1898 © Musée de Bretagne / Ph.: D.R.

Au sortir de la guerre de 1870, dans une France au patriotisme revanchard, il devenait évident, pour protéger l’institution militaire, de trouver un bouc émissaire. Une raison suffisante pour accuser Dreyfus de cette trahison. Parce qu’on trouve une vague ressemblance entre son écriture et celle du bordereau, et pour tenter de forger une preuve, est organisée une séance d’écriture (dont seul Dreyfus est « testé » !) reprenant les termes du bordereau pour forger une conviction que Dreyfus seul ne pouvait être que le coupable… Des experts sont convoqués qui appuient la thèse. La conviction est si fortement ancrée que l’on ne pousse pas plus avant les investigations ! On ne saura jamais à quel niveau cette imposture était connue et si elle fut couverte par les officiers supérieurs de l’armée française.

Condamnation à perpétuité !

Arrêté, il est tenu au secret sans le moindre contact à l’extérieur en attendant son procès. Étonnement, son arrestation « fuit » à l’extérieur – sans doute par l’état-major – et va alimenter une campagne de presse antisémite. L’affaire fera les gros titres de cette presse qui compte alors plus de 30 titres « antidreyfusards » (contre une douzaine qui le défendront) avec, en fer de lance, La Libre Parole de Drumont qui va allumer le feu. Les passions s’enflamment et la France se déchire.

La présomption d’innocence de Dreyfus est foulée aux pieds et, craignant son acquittement au vu du peu de preuves du dossier d’accusation, le « conseil de guerre » œuvre en coulisse, auprès de magistrats, pour que la reconnaissance de sa « traîtrise » soit actée. Verdict : condamnation à perpétuité et dégradation devant le front des troupes le 5 janvier 1895. Naturellement, une foule s’est amassée pour assister à la dégradation du traître ! Il sera même débattu à l’Assemblée une loi visant à exclure les juifs des fonctions de l’État.

« Je veux lutter pour mon honneur »

Dreyfus est incarcéré au bagne de Guyane sur l’Ile du Diable. On le pense, on l’espère, suicidaire… Mais bien au contraire, il va se battre. Il écrit à son frère : « Je veux lutter pour mon honneur, pour l’honneur de notre famille. Jusqu’à la dernière goutte de sang ». Enfermé dans une case, fers aux pieds la nuit, on ira même jusqu’à construire une palissade autour de sa case pour lui supprimer la vue sur la mer ! Là, il reste combatif, abreuve ministères, autorités et même le Président de République de lettres clamant son innocence. Un travail de sape qui, peu à peu, va porter ses fruits. On bouge, de premières publications reviennent sur sa condamnation et son innocence.

Après la réhabilitation de Dreyfus. Paris, 21 juillet 1906 © mahJ/Christophe Fouin

Louis Mitelberg dit Tim. Statue d’Alfred Dreyfus, 2003 installée dans la cour du musée d’Art et d’histoire du Judaïsme © mahj / Niels Forg

Entre-temps, un nouveau chef, Georges Picquart, prend la tête des services secrets français qui, au cours de l’été 1896, identifie le véritable rédacteur du bordereau : le commandant d’infanterie Ferdinand Walsin Esterhazy, en recoupant l’écriture du bordereau avec des lettres écrites par lui. Ses supérieurs refusent de rendre publique cette information et limogent Picquart ! Et pour enfoncer le clou, Esterhazy est acquitté en Conseil de Guerre sans possibilité d’appel lors d’une parodie de jugement, ce qui ferme la voie à la réhabilitation de Dreyfus.

Zola accuse !

De plus en plus de voix s’élèvent, on commence à prendre faits et causes pour lui. De petites revues, puis des journaux s’engagent, dont un certain Bernard Lazare, journaliste, poète, publiciste qui, le premier, va considérer l’affaire sous l’angle de l’antisémitisme et va remuer ciel et terre, et publier une brochure pour alerter l’opinion. Un combat qui ira jusqu’à toucher Émile Zola, l’un des auteurs les plus populaires alors. Zola prend sa plume et rédige son historique « J’Accuse » sous forme de lettre au Président de la République, publiée le 13 janvier 1898 en première page de l’Aurore (lettre refusée par Le Figaro pour ne pas heurter son lectorat conservateur…). Zola écrit : « Un conseil de guerre vient, par ordre, d’oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime social a pu être commis. » et sa lettre déroule toute l’affaire et ses zones d’ombre. Plus de 300 000 exemplaires sont vendus en quelques heures. Un procès contre Zola s’ensuit, à l’évidence, la Cour a reçu des consignes pour que l’erreur judiciaire ne soit pas évoquée. Verdict : Zola est condamné à la peine maximale : un an de prison et à 3 000 francs d’amende.

Enfin libre et réhabilité

Le ver est dans le fruit de la condamnation pour traîtrise et de plus en plus de voix s’élèvent, ouvrant la voie à un procès en révision qui se tient à Rennes et qui casse le procès de 1894. Dreyfus rentre en France pour son procès en révision et doit, de nouveau, faire face à une machination montée par l’état-major ! Dreyfus est de nouveau condamné à 10 ans de prison ! Le 19 septembre 1899, le Président Émile Loubet gracie Dreyfus… Mais ce n’est pas assez pour lui : « Le gouvernement de la République me rend la liberté – écrit-il – elle n’est rien pour moi sans l’honneur ». En 1903, le député Jaurès monte à la tribune et demande au Ministre de la Guerre de rouvrir l’enquête, qui met à jour toute la machination ourdie contre Dreyfus, et il est enfin innocenté par un nouveau procès le 11 juillet 1906, réintégré dans l’armée avec le grade de commandant… Dernière injustice, dans le calcul de son ancienneté seront « oubliées » les 5 années sur l’île du Diable… Picquart, accusé d’avoir fabriqué une preuve pour faire condamner Esterhazy, sera réformé et emprisonné. Il recouvrira sa liberté le même jour que Dreyfus en 1906. Quant à Esterhazy, jamais condamné, il s’exilera en 1898 en Angleterre puis trouvera refuge en… Allemagne où il mourut en 1923.

L’exposition nous permet aussi une plongée dans la société française au tournant du XXe siècle. A l’aune de notre époque, on ne peut qu’être effaré par la liberté outrancière que la société alors permettait aux plus virulents antisémites de s’exprimer comme on nous le montre ici à grand renfort d’articles, de reportages, de tribunes, pamphlets, caricatures, dessins et même des bandes dessinées destiné à frapper encore plus les lecteurs. La monstration qui déroule la vie d’Alfred Dreyfus dessine au plus près le portrait d’un homme en butte à un complot dont l’antisémitisme était le seul ressort.

- Jean-Denis Bredin. L’Affaire. Julliard, 1983. Réédité

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan 71, rue du Temple (3e)

À voir jusqu’au 31 août 2025

Du mardi au vendredi : 11 h à 18 h et les samedi et dimanche : 10 h à 19 h

Métro : Rambuteau (lignes 1 et 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11).

Bus : 29, 38, 47, 75

RER : Châtelet-Les Halles

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Alfred Dreyfus. Vérité et Justice

Sous la direction d’Isabelle Cahn et de Philippe Oriol

Coédition mahJ-Gallimard

288 pages ; 250 illustrations ; 39 €