Entre ombre et lumière

Après des siècles d’oubli, l’œuvre de Georges de La Tour, peintre caravagiste du XVIe siècle, est considéré aujourd’hui comme majeure. Seule une quarantaine de ses œuvres nous est parvenue, c’est dire leur rareté et l’importance de cette exposition au musée Jacquemart-André où ses œuvres sont confrontées à d’autres de ses contemporains.

Exposition Georges de La Tour au musée Jacquemart-André jusqu’au 25 janvier 2026.

Vue d’une des salles de l’exposition © Ph.: Nicolas Héron / Culturespaces

Continuant son exploration du caravagisme et faisant suite à ses expositions consacrées à Caravage en 2018 et à Artemisia Gentileschi en 2025, le musée Jacquemart-André nous propose une plongée dans l’œuvre de Georges de La Tour (1593-1652), sûrement le plus connu, en France, des représentants de ce mouvement, ne serait-ce qu’au travers de son iconique Nouveau-né peint vers 1647. Le caravagisme, dont Le Caravage fut l’initiateur, est cette manière de traiter les clairs-obscurs dans des représentations puissantes, envoûtantes et fidèles à la réalité.

Un courant apparu dans les premières années du XVIIe siècle, proche du baroque et en opposition au classicisme de la Renaissance. Le caravagisme, dès le premier quart du XVIIe siècle, essaima en Europe, non seulement en France mais toucha aussi la Hollande, la Flandre et l’Espagne, et ce, dès la disparition de son initiateur.

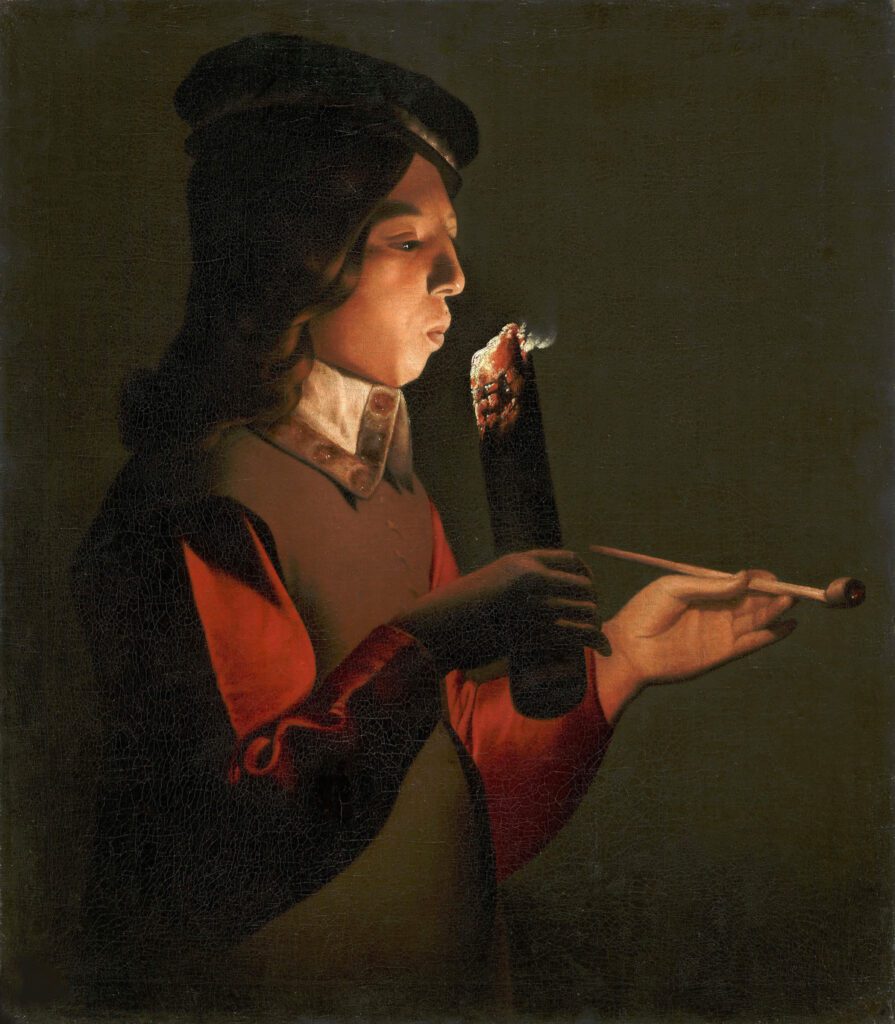

Georges de La Tour. Le Souffleur à la pipe, 1646 ©Tokyo Fuji Art Museum / Image Archives DNPartcom

Georges de La Tour, Les Larmes de saint Pierre ou Saint Pierre repentant, 1645 © Courtesy of The Cleveland Museum of Art.jpg

Pour autant, Georges de La Tour, membre tardif du caravagisme, va s’écarter des puissantes œuvres d’un Caravage ou d’une Artemisia Gentileschi (on pense à la violence de sa Judith décapitant Holopherne de cette dernière) par le traitement de sujets plus intimes préférant aux grandes envolées de représentations et interprétations de scènes bibliques, se focaliser sur des portraits de saints ou d’humbles avec, comme signature, un travail sur la lumière provenant non plus de l’extérieur de la scène, mais dont la source se situe le plus souvent à l’intérieur même du tableau, accentuant non seulement l’inimité dans ses représentations mais confère aussi à ses personnages un sentiment d’introspection voire de méditation, presque hors du monde. Georges de la Tour fut l’un des derniers représentants du caravagisme.

Louis XIII est subjugué !

Louis XIII trouvant la fête nocturne de son Saint Sébastien (aujourd’hui disparu) « d’un goût si parfait » qu’il ordonna de décrocher tous les autres tableaux alentours pour ne garder, au mur, que celui-ci comme le rappelle Gail Feigenbaum dans le catalogue (1) « mais devint une œuvre qui se suffisait à elle-même ! ». Malgré cette reconnaissance royale, l’œuvre de La Tour rejoignit ensuite les limbes du temps peu après sa disparition. Rejoignant ainsi d’autres artistes, aujourd’hui reconnus d’importance, comme Le Caravage et surtout Vermeer, des artistes oubliés pendant des siècles et redécouverts dès la fin du XIXe siècle où, comme de La Tour, seulement au début du XXe siècle !

Georges de La Tour, Le Nouveau-Né, vers 1645 © Rennes, Musée des beaux-arts .jpg

La seule mention à laquelle se raccrochent les historiens est due à un moine bénédictin, Dom Calmet, qui, un siècle après la disparition de Georges de La Tour, en faisait allusion en 1657, dans son Histoire de la Lorraine, en estropiant son nom toutefois, le déclarant « grand artiste lorrain ». Puis le silence retomba sur « ce grand artiste » et ce jusqu’à ce qu’un historien d’art, Hermann Voss, en 1915, partant de deux tableaux conservés au musée d’Art de Nantes (L’Apparition de l’ange à saint Joseph et Le Reniement de saint Pierre), dont l’un, fait rare, est signé.

En déroulant l’écheveau, Hermann Voss trouve des similitudes avec d’autres œuvres conservées par ailleurs et qui n’étaient souvent pas attribuées ou alors à d’autres peintres. Pourquoi ? Parce que perdus dans un maelstrom d’œuvres que l’on peignait dans cette époque très productive en œuvres, et dont beaucoup, non signées, provenant bien fréquemment d’ateliers. Peu alors se penchaient sur un art, devenus hors des modes et éloigné des nouveautés, et donc ne faisant pas l’objet d’études et d’attention. Il faudra attendre 1934 pour que 13 œuvres de La Tour soient accrochées dans une exposition collective d’œuvres de peintres français du XVIIe siècle… et 1972 pour une première « rétrospective » à l’Orangerie !

On ne sait rien de sa formation

Issus d’une famille de boulangers, plus exactement négociant en pain, farine et blé, précise Paulette Choné dans son texte biographique consacré au peintre (1), Georges de La Tour naît en mars 1593, baptisé le 14 de ce mois, il serait donc né le 13, à Vic-sur-Seille, aujourd’hui dans le département de la Moselle, un village proche de Metz. On ne sait rien de sa formation, sinon qu’il a pu fréquenter l’atelier d’un certain Jacques Bellange, peintre très en cour, encouragé par la politique culturelle de Charles III, duc de Lorraine. D’autres suppositions sont avancées, comme celle par Jacques Thuillier qui, dans son importante biographie (2) consacrée à de La Tour, le verrait dans l’atelier d’un certain Claude Dogoz, peintre installé à Vic et jouissant d’une certaine renommée… D’autres penchent pour un apprentissage chez Barthélémy Braun, peintre du duc Charles III vivant à Metz, voire chez Claude Henriet, lui aussi au service du duc. Tout est supposition en l’absence de livres de comptes, de contrats de commande et de journaux intimes. Quoi qu’il en soit, la famille de La Tour est assez aisée pour avoir confié leur second enfant, d’une fratrie de sept, à un artiste reconnu en vue d’un apprentissage.

Georges de La Tour, Job raillé par sa femme, 1630 © Épinal, musée départementale d’Art Ancien et contemporain

Georges de La Tour, La Femme à la puce, vers 1632-1635 © Palais des ducs de Lorraine – Musée Lorrain, Nancy / photo. Thomas Clot

Vers 1613, on pense, son apprentissage terminé, qu’il aurait fait un voyage en Italie, passage obligé alors pour se confronter aux œuvres des peintres du cru comme Michel-Ange, ou Raphaël et… Le Caravage qui vient de mourir et dont le travail fascine tous les artistes venus d’Europe. C’est aussi un voyage pour admirer l’architecture et visiter les églises qui regorgent de trésors.

« La Tour n’est peut-être pas tant un caravagesque français qu’une sorte de Caravage français », dixit Pierre, Rosenberg, qui semble donner à La Tour une indépendance par rapport à l’Italien qui ne devient pas un « copiste » de la manière, mais y voit plutôt une affinité du temps. D’autant que, si on doute d’un voyage en Italie, La Tour aurait eu connaissance des œuvres du Caravage « fameuses dans toute l’Europe – écrit Gail Feigenbaum (1) – grâce à quelques originaux, à d’abondantes copies et à la reprise de ses idées par des dizaines d’adeptes enthousiastes ».

Un peintre reconnu

De retour, en juillet 1617, il se marie avec Diane Le Nerf, issue d’une famille noble de Lunéville et reprend, en parallèle à son art, le fonds de commerce paternel des activités commerciales dans les céréales et la farine, et qu’il aurait aussi acheté des propriétés agricoles faisant superviser leur exploitation. Sa carrière de peintre, elle, profite de la protection du duc Henri II de Lorraine et, en 1620, il s’installe à la cour du château de Lunéville, doté par le duc des privilèges accordés aux membres de la noblesse. « La cour de Lorraine est accueillante – relate Jacques Thuillier (2) – et regarde plus aux talents qu’aux titres ». Dès lors, reconnu, il reçoit des commandes du duc et du clergé… mais pas encore de grande envergure, réservées, elles, à Claude Duruet, le peintre officiel du duc dont les grandes scènes romanesques, les portraits flatteurs, le style dévot de ses toiles religieuses et son maniérisme décoratif plaisent à la cour. Les clairs-obscurs et les portraits hiératiques de La Tour, même si l’on reconnait sa virtuosité, sont moins séduisants. « La Tour est mal armé pour lutter contre lui. Le réalisme caravagesque ne s’accordant guère avec l’art de la cour » (2).

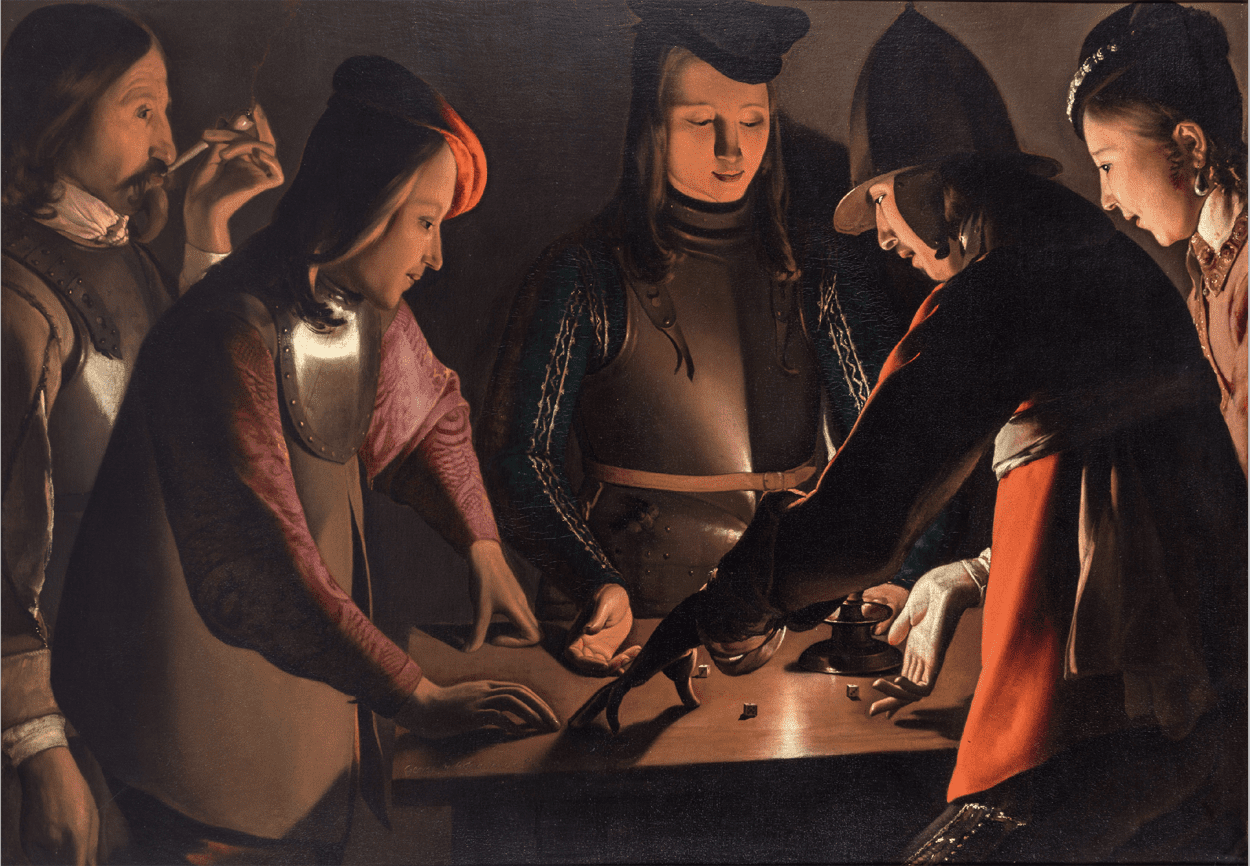

À la tête d’un atelier comprenant des apprentis, dont son fils Étienne qui vite le secondera, il reçoit de nombreuses commandes et produit des tableaux religieux, comme profanes, en des scènes réalistes. Ses représentations de mendiants, ses scènes de genre à l’image de sa Diseuse de bonne aventure (vers 1630) ou son Le Tricheur à l’as de trèfle (vers 1630-1634) font de lui, l’un des bourgeois les plus en vue de Lunéville, renommée allant même jusqu’à Paris puisqu’il stupéfia jusqu’au roi Louis XIII par sa dextérité ! Ce dernier l’invita à la cour en 1639, le gratifia de 1000 livres lors de son court séjour, lui décernant même le titre de « peintre ordinaire du roi » !

Georges de La Tour, Les Joueurs de dés, vers 1640-1652 © Stockton-on-Tees, Preston Park Museum and Grounds / Ph.: Simon Hill

Son besoin d’argent et son désir de renommée le poussent à accepter toutes les commandes et il s’assure une belle clientèle bourgeoise toujours en demande autant des sujets pieux que des scènes plus profanes. « Il représente un type d’artiste moderne », préférant des œuvres dictées par son inspiration aux chemins balisés des grandes commandes de décors pour les églises et les palais.

Mais la guerre de Trente Ans va ruiner ses beaux plans. Le duché, coincé entre le Saint Empire romain germanique et la France, gouverné par Charles IV, s’embourbe dans des alliances et conflits malheureux qui font payer un lourd tribut à une population en proie aux armées qui pillent, violent et réquisitionnent maisons et vivres. On estime que le duché perd les trois quarts de sa population ! Une population qui se terre, laissant les champs en friche et se voit, comme La Tour lui-même, obligée de prêter fidélité aux occupants français. Et, comme un malheur n’arrive pas seul, la peste fait son apparition ! Le 30 septembre 1638, Lunéville est incendiée et l’on peut avancer qu’une grande partie de sa production a alors disparu dans les cendres de la ville. Seuls, aujourd’hui, on lui attribue avec certitude qu’une quarantaine d’œuvres (22 sont présentées ici) parvenues jusqu’à nous sur les 400 à 500 qu’il aurait peintes tout au long de sa vie, selon Jacques Thuillier (2) ! Cette dévastation impose à La Tour et aux siens de s’enfuir et de se réfugier à Nancy.

Le peintre des humbles

L’œuvre de La Tour reprend pour beaucoup les accents du Caravage, ce peintre italien à la vie mouvementée, qui se caractérise par des ambiances dépouillées, nimbées de mystère et de spiritualité. La Tour nous fait pénétrer dans l’intimité de ses sujets, des gens humbles, sans décor, entourés de rares objets du quotidien. Chez lui, pas de dramatisation ou d’envolées théâtrales, les personnes sont hiératiques, comme figées dans des poses sans presque de relief en opposition au théâtre des œuvres du Caravage. On y voit des figures marginales comme des musiciens aveugles, des mendiants et des vieillards, mais aussi une galerie de portraits des 12 apôtres et d’un Christ bénissant (dont la moitié sont connus par des copies tardives) représentés en buste d’une manière simple et non idéalisée comme il était alors commun de les représenter « absorbés dans une vie intérieure intense frôlant parfois la folie mystique… Leur réalisme psychologique, leur attention aux marques du temps – rides, cicatrices, visages burinés – dépeignent une humanité très vraie. » (1). Ses œuvres se concentrent sur l’humain dans sa plus simple expression, tout à l’image de la doctrine des franciscains – à Lunéville, La Tour entretenait des liens personnels avec la communauté des franciscains – un art méditatif, d’introspection. Un art éloigné des fastes de la cour ou des codes de la bourgeoisie.

Réfugié à Nancy. Il décède d’une pleurésie le 30 janvier 1652, 15 jours après sa femme Diane. Le début d’un long oubli…

- Catalogue de l’exposition. Co-éditions Hazan / Musée Jacquemar-André / Culturespaces. 2025

- Jacques Thuillier. Georges de La Tour. Édition Flammarion. 1992

Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Hausmann (8e).

À voir jusqu’au 25 janvier 2026

Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 22h

Samedi de 10h à 19h.

Accès :

Métro : Lignes 9 et 13, stations Saint-Augustin, Miromesnil ou Saint-Philippe-du-Roule

RER : Ligne A, station Charles de Gaulle-Étoile

Bus : Lignes 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Georges de La Tour. Entre ombre et lumière

Sous la direction de Gail Feigenbaum et Pierre Curie

Co-éditions Hazan / Musée Jacquemar-André / Culturespaces.

208 pages. 39 €