La galerie Applicat-Prazan présente une série d’œuvres emblématiques du travail de Gérard Schneider de la fin des années 20 aux années 60. Une occurrence qui révèle toute l’importance de cet artiste de l’abstraction lyrique, d’une belle audace et d’une grande inventivité. À (re)découvrir.

Accrochage Gérard Schneider dans les espaces Applicat-Prazan Rive gauche et Rive droite jusqu’au 20 décembre 2025.

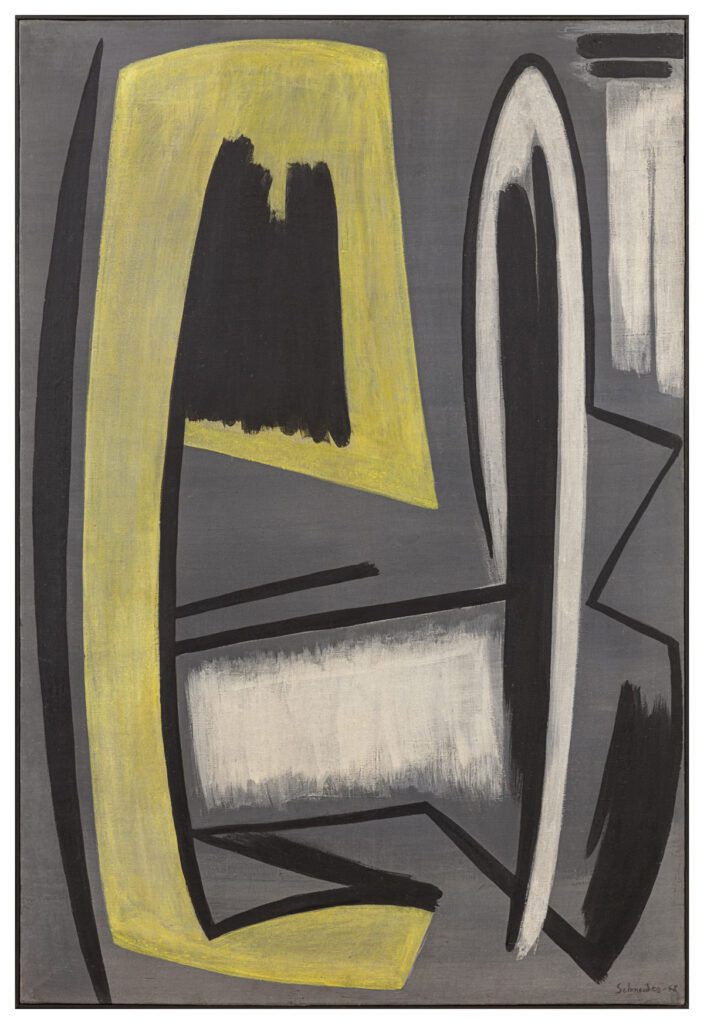

Opus 112 CZ, 1958 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

Dans ce terme un peu fourre-tout d’Abstraction lyrique, il y a beaucoup d’appelés, mais seuls deux élus peuvent vraiment avoir droit de cité : Georges Mathieu et Gérard Schneider (1896-1986) nous dit Franck Prazan dont les galeries parisiennes défendent, depuis toujours, cette Nouvelle École de Paris, terme que l’on doit à Charles Estienne en 1952. On pourrait y ajouter Jean Degottex dans ses œuvres des années 50, le Soulages de la même époque avec ses brous de noix très enlevés et le trop oublié René Duvillier.

Effectivement seuls ces peintres firent un art sorti directement du geste, sans préparation, esquisses, dessins préparatoires ou modello. « Une création passionnée », comme la définit Marcel Brion (1). Des peintres qui se confrontèrent à la toile, sur l’instant et sans repentir. Pour preuve, se souvient Laurence Schneider, la fille du peintre : « Emporté, mon père produisait beaucoup… mais détruisait beaucoup aussi. Je me souviens des toiles entassées dans l’atelier, séparées par des cales en attendant qu’elles sèchent puis, qu’elles passent sous son regard. Peu en réchappaient ! ».

Une passion pour Cézanne et Delacroix

Fier et courtois, d’un caractère sanguin et tempétueux, un homme dont on connait peu de choses sur lui et sa vie privée, « se tenant loin des mondanités, et, quand le succès frappe à sa porte, il reste à l’écart, des projecteurs… Dans le bruissement du monde, rien ne lui convenait mieux que le silence de son atelier. » écrit Angela Ghezzi (2). Ce qui peut expliquer qu’il reste encore peu connu du public, et pourtant présent dans les plus grands musées et fondations, son art et son œuvre s’inscrivent parfaitement dans leur temps.

Suisse né, en 1896, à Sainte-Croix dans le canton de Vaud, d’un père ébéniste et antiquaire. Après avoir révélé son don pour le dessin auprès d’un certain Alfred Blailé, décorateur de théâtre à Genève et Zurich, il intègre, en 1916, l’École parisienne des Arts décoratifs puis deux ans plus tard celle des Beaux-Arts où l’on dispensait alors un savoir-faire classique et où l’on y encourageait aussi la copie des maîtres. Il affirme alors sa passion pour Cézanne et surtout Delacroix pour leur travail sur la couleur. Il retourne, ses humanités faites, à Neuchâtel et s’installe comme décorateur et restaurateur de tableaux grâce aux bonnes bases techniques acquises aux Beaux-Arts.

Opus 374, 1948 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

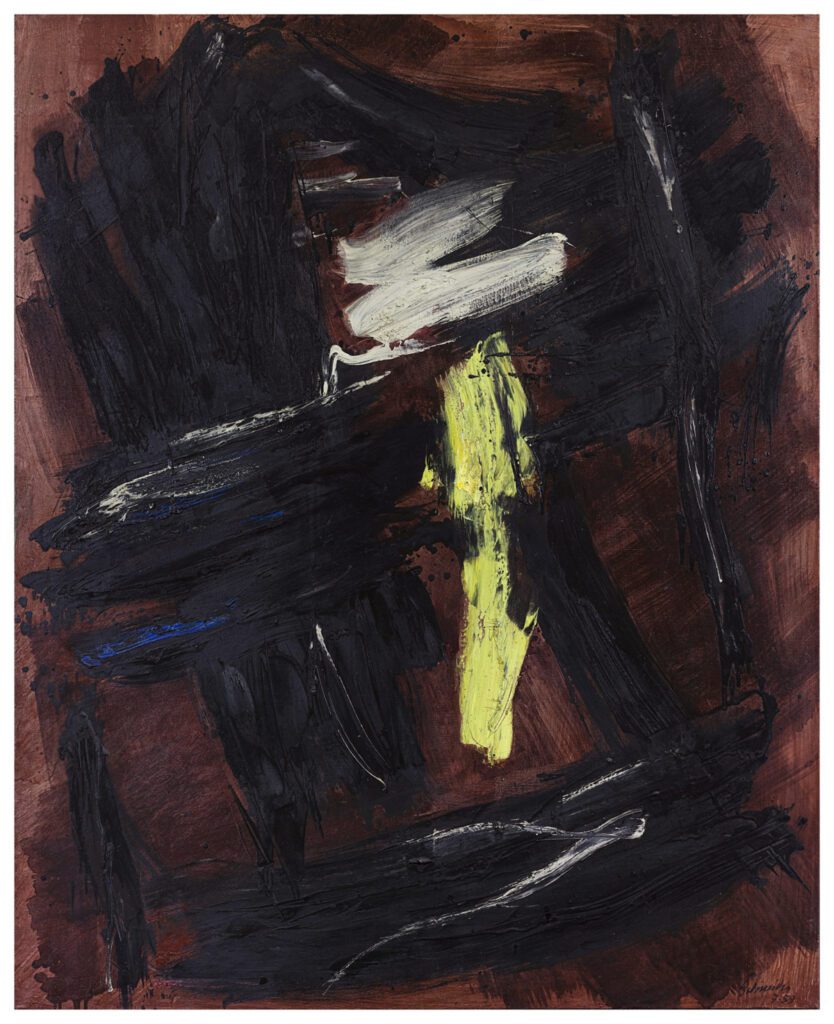

Opus 75 B, 1955 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

Il peint aussi et présente sa première exposition dans une galerie de la ville avec des œuvres dans la manière néo-impressionniste « partagée entre la liberté romantique et l’ordre classique », note Roger van Gindertael (1).

Une certaine tentation de l’abstraction

Paris, considéré comme la capitale des arts, l’attire comme beaucoup d’artistes alors. Il y pose ses valises, accompagné de sa jeune femme épousée en 1920. Il semble chercher sa voie. Du néo-impressionnisme de ses débuts, il tâte un court moment du surréalisme, séduit par un contenu poétique lui donnant l’occasion de mettre à contribution son imaginaire, pouvant même déjà, flirter avec une certaine tentation de l’abstraction. De son admiration pour Cézanne, comme père de sa période figurative, à l’abstraction de sa plénitude, il est, comme beaucoup de ses pairs, le fruit d’une histoire, celle de son art, et « s’intègre volontairement et consciemment dans ce vaste ensemble que constitue l’Histoire », constate Christian Demare (2). Il lui faudra quelques années pour briser les barrières qui vont l’amener à son œuvre.

Interrogé vers la fin des années 50, il reconnaissait : « Il n’y a pas eu de rupture brutale entre le figuratif et l’art non figuratif, mais bien développement, logique, acquisition, continue et cela depuis l’impressionnisme, première tentative vers une abstraction du motif en faveur d’une sensation unique, fondée sur des rapports atmosphériques » (3).

Un parti pris de liberté

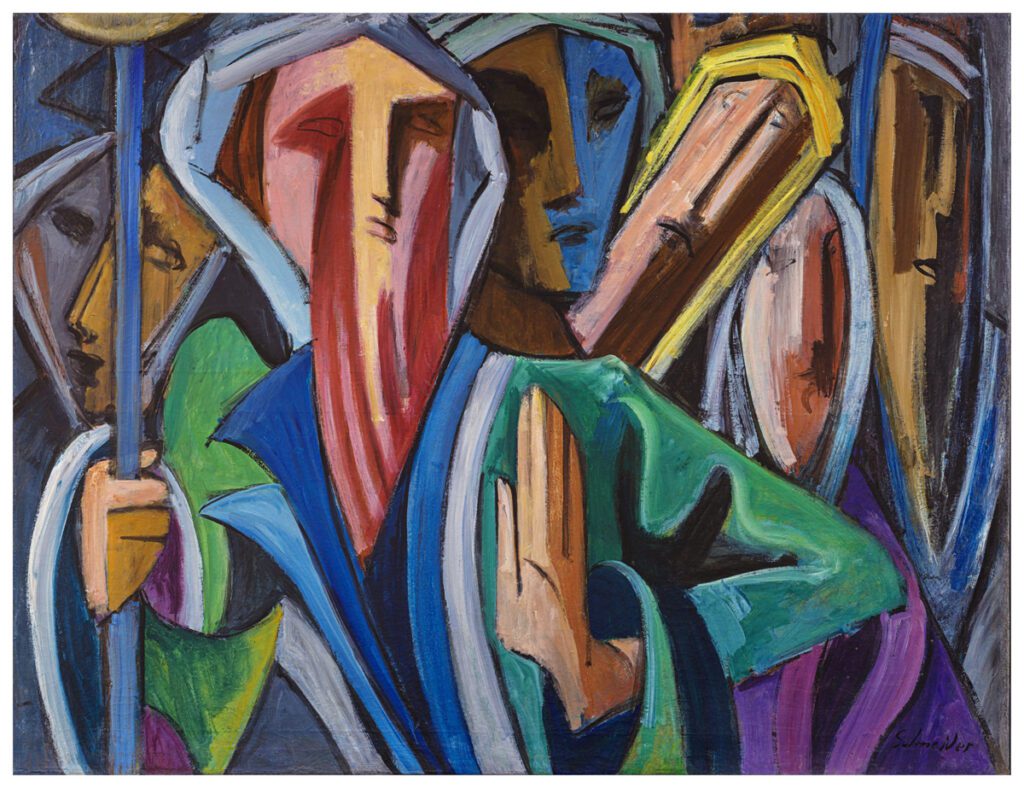

En refusant de se plier aux ismes et aux doxas de son temps, voyant dans le surréalisme un intérêt de rupture plutôt que de forme, il ne veut nullement s’enfermer dans des manières ou des écoles, il poursuit son chemin… mais toutefois dans son époque et « en dehors de toutes les questions de tendance, une absence de parti pris, une liberté que nul préjugé d’école, ni même de groupes, ne vient entraver une sincérité dont on ne saurait douter un instant », écrit Marcel Pobé (4). Sa transition vers ce qui va donner la future base de son travail passe par une décomposition des formes. À la fin des années 20, il planche sur la représentation des volumes en une surface plane qui va être la structure de ses œuvres dans les années à venir.

La figuration de ses débuts va peu à peu laisser la place à des représentations dans lesquelles son pinceau va passer à l’abstraction. À l’image, explique Laurence Schneider, de ces personnages du jardin du Luxembourg qu’il aimait croquer et dont, peu à peu, les silhouettes seront modifiées pour n’en garder que la quintessence de la forme, jusqu’à faire disparaître toute interprétation figurative.

Gérard Schneider dans son atelier de la rue Armand-Moisant à Paris, 1952 © Ph.: Denise Colomb / Ministère de la Culture / Dist. GrandPalaisRmn / Courtesy galerie Applicat-Prazan

Opus 41 D, 1959 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

Présentée ici, Les Pélerins (1928), œuvre charnière, participe du chemin vers la subjectivité de l’art abstrait. Il dit, interrogé par Roger van Gindertael (1), : “Il me paraît logique que l’art abstrait soit essentiellement subjectif… l’abstraction exige, plus qu’aucune autre forme d’art, la nécessité d’une technique qui remplit complètement les conditions de l’œuvre peinte ».

Des créations imaginatives directes

Abandonnant entièrement la réalité, on trouve dans ses œuvres des années 40 des proximités avec l’air de son temps et de ses pairs comme Hartung (Opus 374 de 1948), Debré (Opus 264 de 1943) ou Prassinos. Des œuvres fortes, aux cernés noirs entourant des plages de couleurs, qu’il nomme plages juxtaposées, caractérisées par la suppression de l’espace entre les formes, et dans lesquelles on sent déjà poindre un mouvement qui augure de sa propre grammaire à venir. Il se souvient : « Après de courtes périodes de transition, j’abordais vers 1937, mes premières créations imaginatives directes. C’est surtout aux salons des Surindépendants de 1936, 1937 et 1938 que l’on a vu mon évolution. » (5).

Une époque où il va aussi entrevoir le pont entre la musique et l’abstraction, qui va l’amener à « concevoir et formuler la nécessité de se détacher de la représentation du monde tangible, pour mieux retranscrire la complexité de notre réalité. (2) ». Un chemin, qu’avait fait en son temps Kandinsky. « Son rapport à la musique dodécaphonique le confortait dans un nouveau langage qu’il voulait instituer dans sa peinture », explique Christian Demare.

Son travail traverse l’Atlantique

Dans cette seconde moitié des années 40, il est temps alors, pour lui, de vivre de son art. La restauration de tableaux, cette technique acquise, lui a donné des connaissances techniques qui lui permettent d’appréhender un travail sur la couleur, leurs associations, les fonds, et les superpositions de couches colorées. En 1946, l’année d’ouverture de sa galerie, la grande papesse, Denise René l’expose avec Hartung et quelques autres, une consécration pour lui qui voit, pour la première fois, aux cimaises d’une des galeries les plus avant-gardistes alors, ses œuvres abstraites reconnues. Il a 48 ans.

Opus 240 (Les Pèlerins), circa 1928 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

Opus 194, 1945 © Courtesy galerie Applicat-Prazan / Adagp Paris, 2025

Suivront quatre autres accrochages chez Denise René, mais aussi chez Lydia Conti, une autre grande dame de l’époque. Il est, en 1948, de l’exposition des peintres français en Allemagne (Französiche Abstrakte Malerei, Peinture abstraite française) aux côtés de Soulages et Hartung entre autres. Puis, en 1951, son travail traverse l’Atlantique pour être montré chez Betty Parsons à New York et, ensuite, à la galerie Kootz, la première à présenter ses toiles « lyriques » ! Dès lors on ne compte plus les expositions à lui consacrées dans le monde entier et les collections muséales comme privées qui conservent ses œuvres.

Sa manière, son art fougueux est fait de sa perception de la juxtaposition et superposition de couleurs sourdes et de noirs profonds dans lesquels on ressent le geste, le mouvement du pinceau, le jaillissement d’éclairs, de fulgurances colorées sans que jamais il ne tombe dans une facilité décorative. Le geste prime, « une improvisation pure de toutes préoccupations. Le geste réalisait une plus grande richesse en diversité d’inventions, que toute conception cérébrale… Affranchi, libre du conditionnement à toute référence extérieure, le créateur, réalise dans l’abstrait, un chant d’exploration ouvert à toutes les possibilités, mais qui doit remplir les conditions plastiques, expressives, de l’œuvre d’art », explique-t-il (7).

Schneider calligraphe

Un œuvre comme une mise en ordre de l’émotion, voire d’une sensibilité au contenu spirituel. Une inventivité et une audace portées par une aptitude au rêve qu’il aurait retirée de sa proximité intellectuelle avec le surréalisme dans les années 30.

Dans la plénitude de son travail, on peut aussi y déceler des ponts avec la calligraphie japonaise, une traversée d’occident en orient, à tel point que ses œuvres, présentées au Japon dès 1952, provoquent, là-bas, une adhésion à son travail et Schneider de correspondre avec quelques calligraphes nippons jusqu’à recevoir, de leur part, pinceaux et encres qui nourriront des œuvres sur papier. Là encore, le geste, toujours est base de création « plaqué sur la toile ou sur le papier, gardera cette force et cette aura » (2).

Après plusieurs accrochages dans la galerie Applicat-Prazan, et une monstration à Art Basel Paris, il est exposé aujourd’hui dans les deux espaces de la galerie. Une occasion rare de voir un ensemble emblématique d’œuvres « majeures, marquantes et historiques (2) » du travail de Gérard Schneider dans ces années de construction puis d’affirmation de sa manière. En point d’orgue, cette œuvre de 1955 (Opus 95B) qui a quitté les cimaises du Museum of Modern Art de New York pour être proposée ici. Œuvre capitale souvent représentée et mise à témoin de son travail comme l’avait choisi Marcel Brion pour en faire la couverture de son ouvrage capital sur l’art abstrait. Le même qui écrivait : « Je connais peu d’œuvres aussi directement émouvantes que celle de Schneider, aussi totalement imprégnée de la sensibilité qui les a inspirées ».

- In Gérard Schneider. Peintures par Roger van Gindertael. Éd. Alfieri, 1967

- In le catalogue de l’accrochage par Angela Ghezzi et Christian Demare, co-auteur du Catalogue raisonné de Gérard Schneider

- Cité par Michel Seuphor dans son Dictionnaire de la peinture abstraite. Éd. Hazan,1957

- In Schneider par Marcel Pobé. Éd. Georges Fall, coll. Le Musée de poche, 1959

- In revue Temporale en 1983. Cité par Christian Demare dans le catalogue de l’accrochage

- In Art abstrait par Marcel Brion. Éd. Albin Michel, 1956

- Les citations de Gérard Schneider sont issues du catalogue de l’exposition.

Galerie Applicat-Prazan.

Rive droite, 14 avenue Matignon (8e)

Rive gauche, 16 rue de Seine (6e)

Ouvert du lundi au samedi

De 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00

Site de la galerie : ici

Catalogue

Gérard Schneider

Textes d’Angela Ghezzi et Christian Demare

Disponible à la galerie