Galeriste d’avant-garde

Peu connue du grand public, Berthe Weill fut la galerie de beaucoup de grands noms de l’art du XXe siècle. Passèrent sur ses cimaises des inconnus alors ayant pour nom Picasso, Matisse, Dufy, Bonnard, Braque, Chagall et tant d’autres pendant les près de 40 années de son activité. C’est à la rencontre de cette étonnante femme que nous convie le musée de l’Orangerie, à la découverte d’une passionnée qui fit passer l’art avant sa personne.

Exposition Berthe Weill au musée de l’Orangerie jusqu’au 26 janvier 2026.

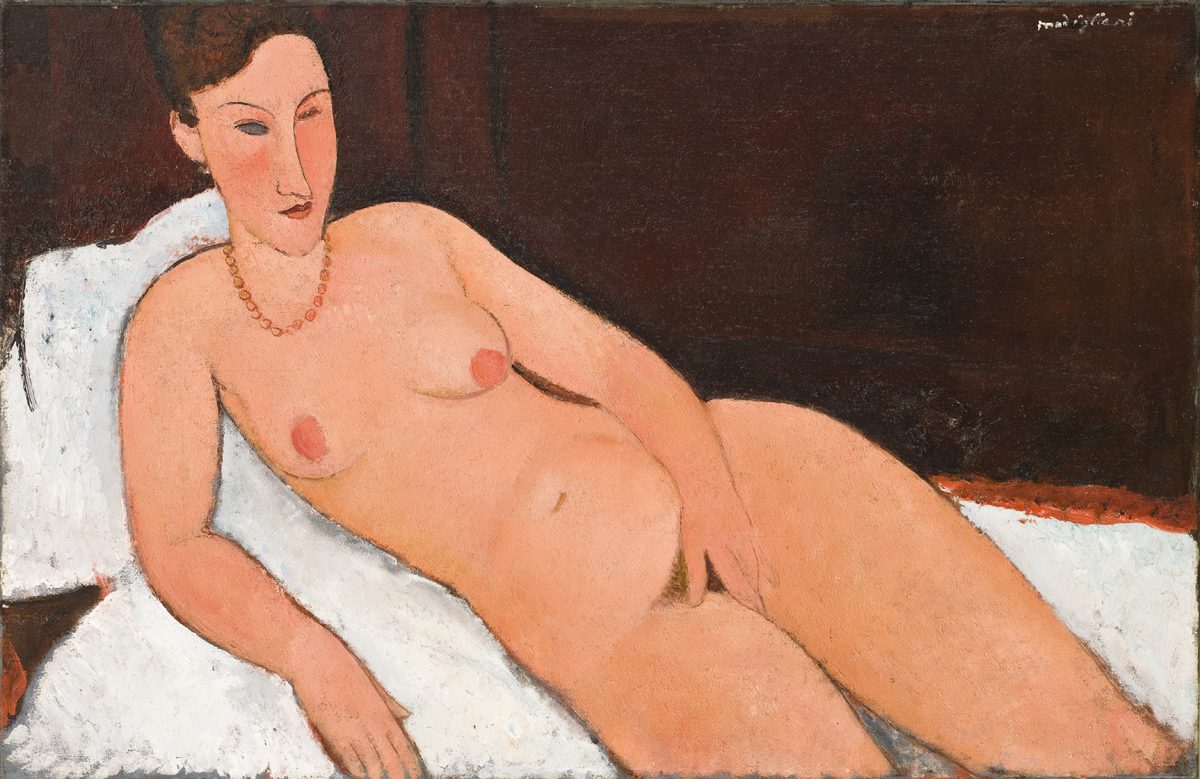

Amedeo Modigliani. Nu au collier de corail, 1917 © Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Ohio

André Derain. Pont de Charing Cross, vers 1905 © Musée d'Orsay, Paris / Ph.: D.R.

Raoul de Mathan. Le Cirque, 1909 © Collection particulière

Robert Delaunay. Paysage aux vaches, 1906 © Paris Musées / Musée d’Art Moderne

Albert Gleizes. Le Port (Marseille), 1912 © Toronto, Art Gallery of Ontario

Raoul Dufy. 30 ans ou la Vie en rose, 1931© Paris Musées / Musée d’Art Moderne

Otto Freundlich. Composition 1939, 1939 © Pontoise, musée Tavet-Delacour / musée d’art et d’histoire Pissarro-Pontoise

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Artisans souvent dans l’ombre, les galeristes ont pourtant un rôle essentiel dans la découverte, la promotion et la reconnaissance des artistes. On a généralement tendance à confiner les galeristes, ces « marchands » d’œuvres d’art, à de simples commerçants. C’est aller un peu vite en besogne et oublier que très souvent derrière tout grand artiste se trouve un(e) grand(e) « marchand(e) ». L’histoire moderne apporte de nombreuses preuves à cette affirmation. Le galeriste, celui que l’on qualifie de « premier marché », est un découvreur au regard fréquemment en avance sur le goût de son temps jusqu’à l’imposer comme ensuite, une évidence.

Il anticipe l’importance d’un artiste émergent et sait que celui-ci s’inscrira dans l’histoire de son art. Des découvertes ensuite avalisées pour les achats de l’État et par ceux des collectionneurs privés. Les exemples sont légion, d’Ambroise Vollard qui crut tôt à l’importance de Cézanne, à Léopold Zborowski qui prit Soutine sous son aile, de Paul Guillaume, pour Modigliani, ou de Durand-Ruel qui batailla pour les impressionnistes, etc. Pour la période qui nous intéresse ici la personne de Berthe Weill (1865-1951), une discrète pionnière qui, comme fait d’armes d’importance, fut la première à voir l’importance de Picasso et de Matisse en les exposant avant que ceux-ci partent ensuite vers leur gloire… et des galeries plus importantes que la sienne. Raoul Dufy, qui l’avait surnommée « la petite Mère Weill », ne pouvait mieux décrire cette femme au caractère fort qui fit toujours plus pour ses artistes que pour elle-même.

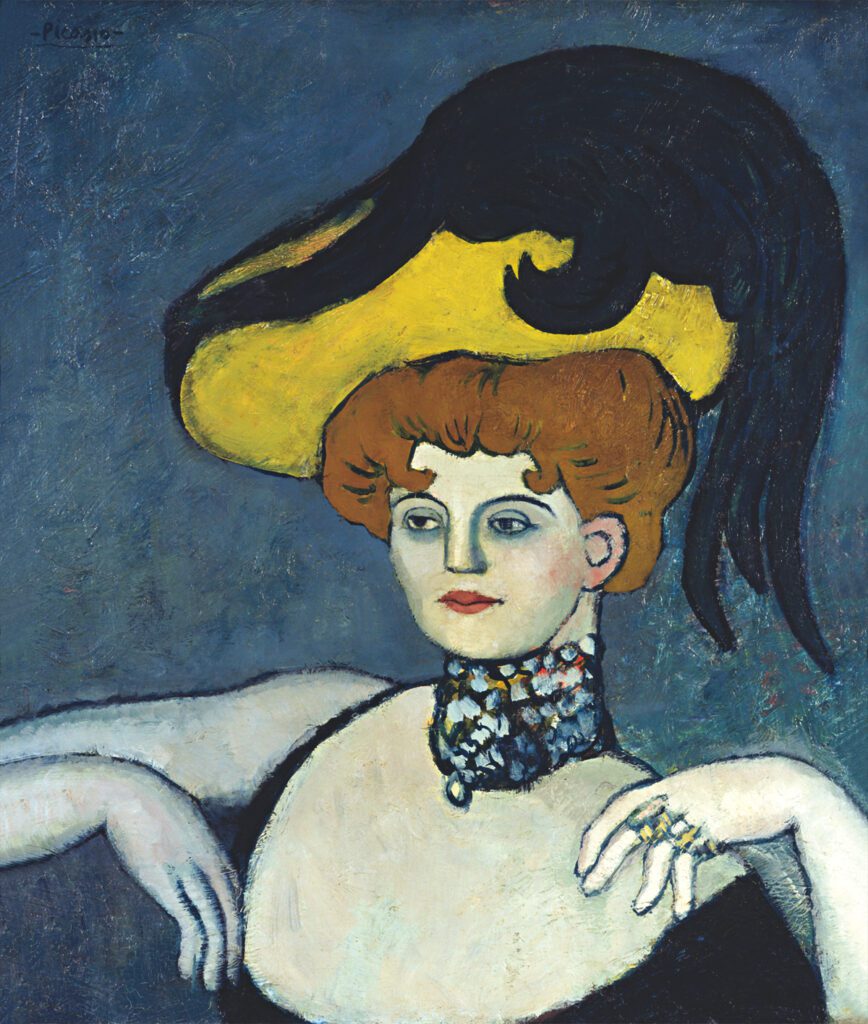

Pablo Picasso. L’Hétaïre ou Courtisane au collier de gemmes, 1901 © Pinacoteca Agnelli

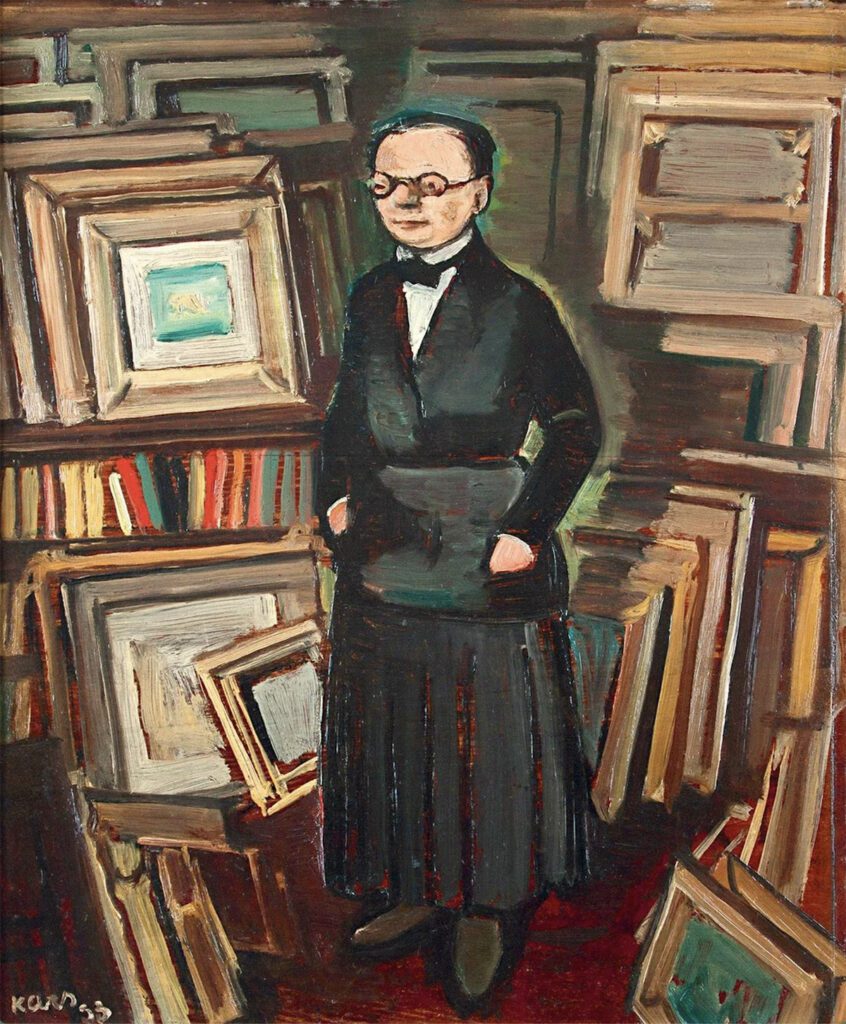

Georges Kars. Dans le salon de peinture, 1933. Portrait de Berthe Weill © Coll. part. / Ph.: D.R.

C’était effectivement son credo, lorsqu’elle ouvrit sa galerie en 1901 : celui de s’engager auprès des artistes de son temps. Ils sont aussi pauvres qu’elle et malgré son peu de moyens, elle œuvre à leur révélation et à l’essor de leur carrière naissante. Sur son feuillet publicitaire, elle avait écrit comme profession de foi : « Place aux jeunes » !

Celle que Marianne Le Morvan, dans sa remarquable biographie de Berthe Weil (1), a qualifié de la petite galeriste des grands artistes, est née à Paris le 20 novembre 1865 dans une famille juive alsacienne dotée d’une fratrie de sept enfants dont deux filles. Son père est un pauvre négociant en tissu et sa mère, par nécessité, femme au foyer. Dans cette famille aux revenus modestes, les parents placent, aussitôt qu’ils le peuvent, leurs enfants en apprentissage et c’est ainsi que la jeune Berthe, à tout juste 15 ans, se retrouve chez Salvator Mayer, un parent proche de la famille, antiquaire et négociant en estampes, installé rue Laffite dans le 9eme arrondissement. Une rue qui deviendra, quelques années plus tard, le centre du marché de l’art avec l’ouverture de galeries d’importance.

Un certain Pedro Mañach, ami de Picasso

Mayer, un antiquaire de renom, devient « un mentor qui exerce une influence décisive sur la future carrière de la jeune apprentie » (1). Berthe, à son contact, se prend de passion pour les estampes présentées dans la boutique. Elle y fait aussi la connaissance de Roger Marx, un critique en vue, qui est connu pour soutenir par ses écrits de jeunes artistes alors méconnus comme Gauguin, Maurice Denis, Degas, Lautrec ou Monet. C’est lui qui orientera le goût de la jeune Berthe vers la peinture moderne. La mort de Mayer en 1897, la pousse à voler de ses propres ailes avec l’aide de son frère Marcellin et grâce aussi à la générosité d’un marchand d’art Pedro Mañach, un Catalan industriel enrichi qui s’est reconverti dans le commerce de l’art.

Elle ouvre sa première galerie au 25 rue Victor-Massé, à Pigalle, en bas de Montmartre. Malgré la pression parentale, elle s’arcboute pour défendre son choix de présenter les artistes émergents de son temps. L’apport de Pedro Mañach n’est pas seulement financier, il lui apporte un complément de formation sur ce que l’on appelle aujourd’hui le marketing, le commerce, la communication dont elle était complètement ignorante. Et même, lorsque certains artistes de sa galerie seront vendus plus chers ailleurs, elle n’en jouera pas sur ses prix de vente !

Maurice de Vlaminck. Le Restaurant de la machine à Bougival, 1905 © Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / Adagp, Paris, 2025

Pablo Picasso. La Chambre bleue, 1901 © Washington, D.C., The Phillips / Succession Picasso 2025

« Elle n’a jamais eu comme objectif d’amasser une fortune considérable mais d’exercer son métier avec sincérité et intégrité. Toute l’élégance de son histoire réside dans l’apparente incongruité de ce désintéressement. » note Marianne Le Morvan (1). C’est par l’entremise de Mañach, qui lui présentera Picasso, qu’elle réalise ses premières ventes de trois œuvres de l’Espagnol, des pastels représentant des courses de taureaux et de suite acquises par Adolphe Buisson, directeur d’un journal. Ce sont parmi les premières œuvres de Picasso vendues à Paris !

De plus, à cette époque, s’imposer dans ce métier essentiellement masculin n’était pas une mince affaire… dans tous les sens du mot. Elle osa, s’imposa, se battit et fut, là aussi, une pionnière qui dictera ses choix ! Elle ouvrira la voie aux Colette Allendy, Jeanne Bucher, Diana Vierny ou Denis René dans les années qui suivirent.

En regardant la centaine d’œuvres présentée ici, des œuvres signées Pablo Picasso, Henri Matisse, Raoul Dufy, Diego Rivera, Otto Freundlich, Amedeo Modigliani, Maurice Vlaminck et d’autres moins connues comme Jean Metzinger, Emilie Charmy ou Pierre Girieud, on comprend toute l’importance de l’apport de Berthe Weill dans la découverte de ces artistes qui sont, aujourd’hui, parmi les plus grands du siècle passé. Son goût de l’indépendance et sa passion pour l’art sont indéfectibles. Elle présente non pas une évolution de cet art en train de changer, mais plus exactement une révolution, comme elle l’écrit dans son ouvrage Pan !… dans l’œil… (2), ouvrage bourré d’anecdotes drôles, savoureuses et curieuses sur son « commerce » avec ses clients comme avec « ses » artistes.

La guerre… la misère

La Première Guerre mondiale va la cueillir à l’aube de son développement. Jusque-là, elle naviguait dans un état de précarité financière, mais maintenant la misère s’installe. Elle n’a plus un sou et se voit dans l’obligation de se défaire de sa collection personnelle de livres au tiers de leur valeur à un marchand escroc. Puis, la guerre éclate, et si certains s’en réjouissent, font des affaires, « des bénéfices insolents ! », elle non, elle refuse d’être de ces profiteurs de guerre qui, de plus, exposent avec succès ses artistes qui ont délaissé sa galerie. Elle vend des cartes postales qu’elle édite elle-même… maigres revenus, et quelques rares ventes la maintiennent à flot…

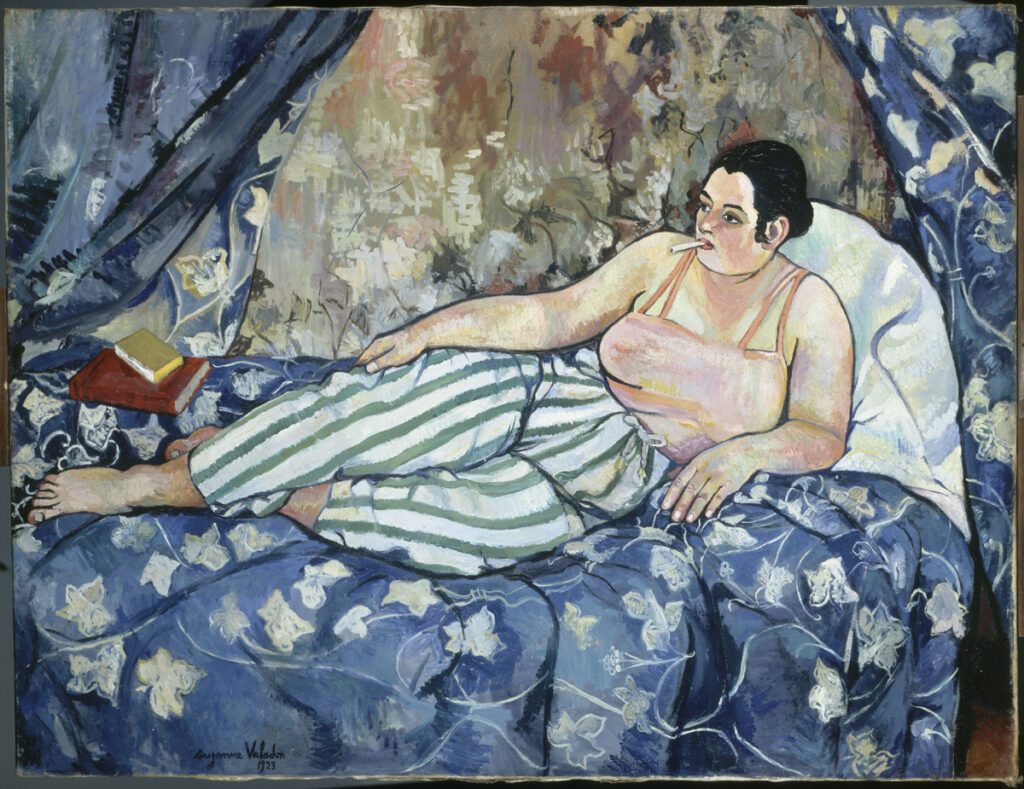

Suzanne Valadon. La Chambre bleue, 1923 © Centre Pompidou, MNAMCCI, Dist. GrandPalaisRmn / Jacqueline Hyde

Raoul Dufy. Paysage de Provence, 1905 © Musée d’Art moderne de Paris / Ph. : D.R.

Fin 1917, armée de son courage et de sa volonté, alors que son commerce est à l’agonie, elle s’endette pour déménager au 50 rue Taitbout dont le loyer est deux fois moindre mais l’espace spacieux. Peu de temps après son ouverture, elle reçoit la visite d’un jeune Italien venu grâce à l’entremise d’une connaissance commune. Il s’appelle Amedeo Modigliani. Malgré l’aspect peu engageant du jeune homme, elle consent à aller à Montparnasse dans l’atelier de ce jeune homme « visiblement alcoolisé », se souvient-elle.

Pas connu, ses œuvres ne trouvent guère preneur, et pourtant, elle voit de suite l’importance de son talent et lui achète trois toiles. Puis, elle décide de l’exposer, une première pour lui ! Un accrochage fort de 32 œuvres, dont quatre nus « somptueux, figures anguleuses, portraits savoureux », écrit-elle (2)… mais aux poils pubiens apparents qui déclenchent le scandale. L’exposition ouvre le 2 décembre 1917, très vite une foule s’amasse devant la galerie, ce qui alerte un policier de passage qui va trouver son supérieur. Celui-ci arrive et, au vu de ces « nus somptueux » indécents, ordonne à Berthe Weill « d’enlever toutes ces ordures ! Et si mes ordres ne sont pas exécutés de suite, je fais saisir le tout. ». La mort dans l’âme, elle décroche les toiles litigieuses.

Deux ans plus tard, elle est de retour rue Laffite et emménage au 46 dans un espace plus important doté d’un étage. Son assise financière s’améliore et les expositions se succèdent au point qu’elle fêtera son 100e accrochage en 1921 ! Avec ces expositions, le groupe de ses artistes augmente aussi.

Une exposition forte de 100 artistes !

Elle a exposé la première la période bleue de Picasso (que Vollard avait refusé !), une période suite au suicide de son ami Casagemas. Elle sera de l’aventure des Fauves avec Matisse, déjà chez elle depuis 1902, auquel s’adjoindront toute la cohorte de ces jeunots qui peignent avec des couleurs franches tout juste « sorties du tube » : Dufy, Marquet, Camoin, Derain sont présents… les ventes moins. Qu’importe, « même si les profits se font attendre, la marchande se réjouit des modestes ventes dont elle aime véritablement la peinture et ses auteurs » (1). Une période d’intenses expositions suit avec des monstrations fleuves réunissant jusqu’à 100 artistes, comme en décembre 1931 pour le « jubilé » de ses 30 ans d’activité. Une exposition doublée d’un bal costumé !

Pablo Picasso. Nature morte, 1901 © Barcelone, Museu Picasso / Succession Picasso

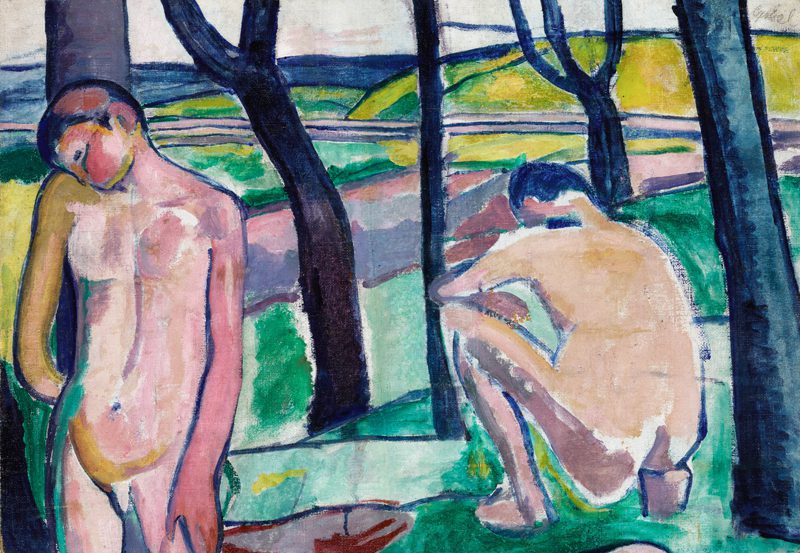

Béla Czóbel. Nus de garçons dit aussi Garçons assis, 1907 © Pécs, musée Janus-Pannonius / Ph.: Istvan Fuzi / Adagp, Paris, 2025

En 1934, elle quitte la rue Laffite pour la rue Saint-Dominique, contrainte par des raisons financières elle qui n’aura jamais connu de véritable aisance. Elle quitte aussi son appartement et vit désormais dans une simple chambre attenante à sa galerie. Malgré tout, elle fait face et continue à défendre ses artistes. En juin 1939, à cause de mois de loyers de retard, elle est expulsée. C’est la fin de 38 années de combat pour ses peintres.

Dans la foulée, quelques mois après, éclate à Seconde Guerre mondiale. Ruinée et, de plus, juive, elle risque de succomber aux lois antijuives de Vichy, mais aussi, rappelle Marianne Le Morvan (1) « pour avoir promu, l’art considéré comme dégénéré par les nazis ». Elle survit pendant ces années noires en vendant de temps en temps quelques tableaux grâce à des stratagèmes et quelques courtiers.

Elle sort de la guerre sans le sou et perdant de plus en plus la vue. Dans sa grande misère, ses artistes ne l’ont pas oublié pour autant, et les peintres qu’elle avait contribué à faire reconnaître organiseront, en décembre 1946, une vente de leurs œuvres pour lui permettre de finir sa vie à l’abri du besoin. Une vente forte de 84 lots, dont certains de peintres devenus très connus. Dans la préface du catalogue, sous la plume de Francis Carco, on peut lire : « Saluons en elle une des plus ferventes et résolues, animatrices de l’art vivant. Sans son esprit caustique, sans sa ténacité, la lutte n’eut point, peut-être, tourné si brillamment à l’avantage des meilleures artistes d’aujourd’hui. ».

Dans un de ses Bulletins, fin 1927, elle écrivit à ceux qui franchissaient le pas de sa galerie : « Qui entre et pris, soudain, et atteint du virus : la peinture vous tient, elle ne vous lâche plus… Mais c’est un bien doux mal ! Rien de plus efficace contre la neurasthénie… » Elle décéda en avril 1951, à l’âge de 85 ans, impotente et presque aveugle…

- Marianne Le Morvan, Berthe Weill 1865-1951. Éd. L’Écarlate / L’Harmattan, 2011

- Pan !… dans l’œil… ou trente ans dans les coulisses de la peinture contemporaine 1900-1930. Librairie Lipschutz Paris, 1933. Réédité aux Éditions Bartillat, 2025

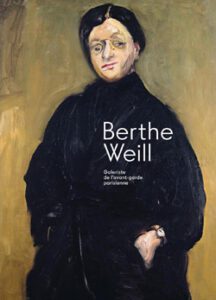

Berthe Weill. Galeriste d’avant-garde

Musée de l’Orangerie, Jardins des Tuileries (côté Seine)

Place de la Concorde (1er)

À voir jusqu’au 26 janvier 2026

Ouvert de 9h30 à 18h tous les jours sauf le mardi

Accès

Métro : lignes 1, 8, 12, station Concorde

Bus : lignes 42, 45, 52, 72, 73, 84, 94, arrêt Concorde

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Berthe Weill

Galeriste de l’avant-garde parisienne

Coédition musée d’Orsay / Flammarion

208 pages, 39 €