Figure centrale dans l’univers visuel du XIIIe au XVIe siècle, le fou a hanté manuscrits, peintures, livres imprimés, tapisseries, entre autres, s’imposant comme une figure à laquelle on a assimilé autant les désordres du monde que ceux de la société. Coupable de tous les maux et de renverser l’ordre établi, il est celui qui se rit des valeurs, et est rendu responsable, alors, des déviances sociales et religieuses.

Exposition Figures du fou au musée du Louvre jusqu’au 3 février 2025

Pieter van der Heyden, d’après Bruegel l’Ancien. L’Extraction de la pierre de folie, vers 1525-1569 © Bibliothèque nationale de France. Département des estampes et de la photographie.

Jacquemart de Hesdin, Psautier de Jean de France, duc de Berry : l’Insensé. Paris ou Bourges, vers 1386 © Bibliothèque nationale de France

Hyeronimus Bosch, Excision de la pierre de folie. Bois-le- Duc, vers 1501-1505 © Museo Nacional del Prado, Dist. GrandPalais Rmn

Maître de Francfort, La Fête des archers d’Anvers (détail), 1493 © Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers

Hyeronimus Bosch, Satire des noceurs débauchés, dit La Nef des fous, vers 1505-1515 © Musée du Louvre, Paris / RMN - Grand Palais, Franck Raux

Maître principal de la Nef des fous (Albrecht Dürer ?). La sotte fin de la Nef des fous, Paris 1500 © Bibliothèque nationale de France

Tony-Robert Fleury, Le Docteur Pinel, médecin en chef à la Salpêtrière en 1795, 1876 © Centre national des arts plastiques, Paris

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Fou ! Un vocable mis à toutes les sauces, au cours des siècles, selon les sociétés, la politique et les croyances. Un mot longtemps présent, mais de nos jours, il ne désigne plus rien de vraiment concret au point d’être – à part quelques expressions de « un bien fou » à « c’est ouf ! » – tombés en quasi-désuétude au point que sa définition première de simple d’esprit, de malade, de dérangé à laisser place à des vocables médicaux, à la bienveillance et au respect qui font que le mot est aujourd’hui remplacé par des termes plus appropriés. C’est une balade dans le monde, non de la folie, mais des fous, que nous propose le Louvre qui ne s’attache donc pas à la maladie, mais à la figure du fou dans l’art et la culture occidentale du XIIIe au XIXe siècle. Du Moyen-âge aux Romantiques sont les bornes de cette très intéressante exposition qui réunit, dans une scénographie chronologique, plus de 300 œuvres prêtées par 90 institutions françaises, européennes et américaines. L’exposition propose un parcours exceptionnel dans l’art de l’Europe du Nord (mondes flamand, germanique, anglo-saxon) et français surtout.

Ci-dessus : Maître de 1537, Portrait de fou regardant à travers ses doigts. Anciens Pays-Bas, vers 1548 © The Phoebus Foundation Anvers

Ci-contre : Psautier de Charles VIII © Bibliothèque nationale de France, Paris

Le fou, mis à toutes les sauces au cours des siècles, n’est pourtant pas perçu pareillement selon les époques et tendra même à disparaitre pendant le Siècle des Lumières. Après ce siècle de la raison, il ne réapparaît, sous un autre regard, qu’à la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe siècle. L’exposition nous convie à découvrir les différentes facettes et la place du fou dans la société et de sa propension à le faire servir des discours comme figure essentielle de la vie sociale comme religieuse. La figure du fou, ce marginal, a engendré pléthore de représentations, écrits et on le rencontre aussi dans les carnavals et dans certaines représentations théâtrales comme « symbole des désordres du monde ».

L’incarnation de celui qui refuse Dieu

Dans une société médiévale profondément religieuse, le fou est vu comme « l’incarnation de ceux qui refusent Dieu », l’hérétique. On tente naturellement des exorcismes (François-Auguste Biard, L’Exorcisme de la folie de Charles VI) et même des tentatives pour y voir où diable pourrait bien se nicher, (Hyeronimus Bosch, Extraction de la pierre de folie, vers 1501-1506) tentant de démontrer qu’il y a là œuvre du « malin ». Il est représenté arborant des vêtements en lambeaux quand ce n’est pas simplement nu (Jacquemart de Hesdin, Psautier du duc de Berry). Un repoussoir dont la religion s’empare pour donner corps à ceux qui auraient velléités à s’écarter du bon chemin. Sa figure se retrouve dans les manuscrits, au détour des pages, s’accrochant aux rinceaux végétaux ou se nichant dans les lettrines.

D’après Hyeronimus Bosch, Concert dans un œuf. Anciens Pays-Bas, milieu du XVIe siècle © RMN-Grand Palais (Palais des Beaux-Arts, Lille) Stéphane Maréchalle

Puis, on le pare de vêtements bigarrés et autres accessoires (cf. l’entonnoir fumant sur la tête d’un des protagonistes du Concert dans un œuf de Jérôme Bosch !), signes de son dérangement (Maître de 1537, Portrait de fou regardant à travers ses doigts, vers 1548). De là à pousser le raisonnement à tous ceux qui ont un comportement peu en adéquation avec la religion ou les préceptes sociaux, il n’y a qu’un pas, à commencer par celui, puisé dans le Nouveau Testament, mettant en opposition sagesse et piété à ses contraires. L’exemple des vierges sages et des vierges folles, entendez, pour ces dernières, l’idée que l’insouciance et la paresse conduisent à l’oubli de Dieu. La première folle n’est-elle pas Ève la pécheresse qui, oubliant le commandement de Dieu, goûta du fruit défendu ?

La passion amoureuse… signe de folie !

Une autre assimilation, une nouvelle fois bien malheureuse, conduit à amalgamer la figure du fou à celle du juif (Repris par d’après Viollet-le-Duc, Le Juif errant, dans une des chimères de Notre-Dame de Paris, 1847-1862) reflétant l’antisémitisme de son époque. Et quant à certains, comme saint François d’Assisse, se dépouillant des richesses de sa condition de naissance dans une famille bourgeoise, reniant son aisance pour s’habiller comme un mendiant et montrer les stigmates de la souffrance du Christ, il est qualifié de « fou de Dieu » tant son comportement va à l’encontre de tout comportement compris comme sensé. On a là un fou respecté, héraut de son temps.

Maître du Fils prodigue. Le Vieillard amoureux, milieu du XVIe siècle © Musée de la Chartreuse, Douai

L’amour aussi n’est pas épargné quand la passion s’en mêle. Sentiment qui peut conduire à des « écarts », des dérangements et donc vite lié à la folie, tant le sentiment amoureux peut se rire des conventions et amener à des comportements dont les femmes, souvent vues comme initiatrices du sentiment, renversent l’ordre établi des choses. Humour et satire s’emparent alors du thème de l’amour : bientôt, un personnage s’immisce entre l’amant et sa dame, celui du fou, qui raille les valeurs courtoises et met l’accent sur le caractère lubrique, voire obscène, de l’amour humain (Maître du Fils prodigue. Le Vieillard amoureux, œuvre du milieu du XVIe siècle dans laquelle le fou est présent pour dénoncer le comportement d’un vieillard séduit par une jeunette). De l’amour à la luxure, il n’y a qu’un pas dont l’iconographie s’empare en l’introduisant dans le jardin des récits courtois. Il dénonce la vanité de cet amour charnel qui ne peut que conduire à la mort en un combat entre Éros et Thanatos (Pieter Coecke van Aelst. Amants surpris par un fou et la Mort, vers 1525-1530) ! Et sa danse macabre en entraîne plus d’un dans son inexorable ballet dont la figure peuple les églises et les cimetières.

Les fous du roi

À la cour, un autre fou sévissait : celui du roi (Psautier de Charles VIII où on le voit danser face au roi en prière). Là pour rappeler au souverain sa condition d’homme. Avec sa marotte, parodie du sceptre, il divertit le monarque, et est le seul à pouvoir, sous couvert de son (pseudo ?) dérangement, porter une parole critique ou acerbe, disant tout haut ce que certains – et même souvent beaucoup – pensaient tout bas. Quand certains étaient des « fous naturels », c’est-à-dire des simples d’esprit (ou des infirmes), d’autres des « fous artificiels », bouffons pleins d’esprit, étaient surtout là pour divertir, ironiser et faire rire de ses facéties (Maître de Francfort. La Fête des archers d’Anvers, 1493). On lui pardonne beaucoup de son comportement, généralement débridé, face à l’aristocratie à laquelle, souvent, ses saillies s’adressent.

François-Auguste Biard, L’Exorcisme de la folie de Charles VI ou L’Exorcisme de Charles VI par deux moines augustins, 1839 © Museum der bildenden Künste Leipzig / BPK,Berlin,Dist GrandPalaisRmn/ Ph.: Ursula Gerstenberger

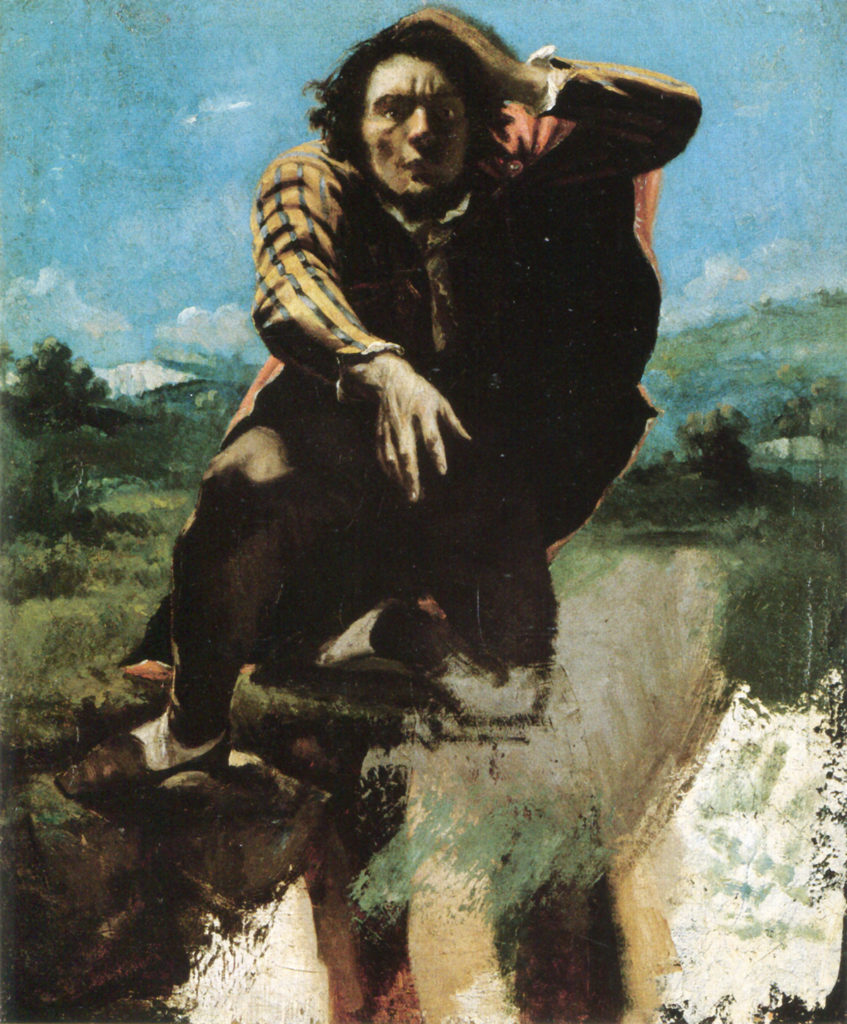

Gustave Courbet. Portrait de l’artiste dit Le Fou de peur, vers 1844-1848 © The National Museum, Oslo / NasjonalmuseetJarre, Anne Hansteen

À la même époque, en 1494, Sébastien Brant livre son best-seller : La Nef des fous. Ouvrage qui recense les divers types de folie sur un ton sarcastique et moralisateur. Il décrit ce bateau ivre de l’humanité qui court vers son naufrage. Tandis que de son coté, en 1511, Érasme livre son Éloge de la folie, dans lequel il fustige d’une façon satyrique et humoristique les superstitions et pratiques de l’Église faisant pour cela parler une déesse de la Folie qui critique de façon acerbe les différentes catégories sociales et religieuses.

L’image du fou parsème alors les arts et les lettres, des tableaux de Brueghel à ceux de Bosch. Contrepoint à la sagesse et à l’équilibre du monde. Il renvoie à l’univers de la folie et par extension à la peinture des vices… Mais le plus souvent, il lui donne lui aussi une valeur nouvelle : le fou passe au second plan, il souligne, en tant que témoin, la folie des hommes.

Une nouvelle vision

Il continuera son chemin jusqu’au XIXe siècle où les progrès de la médecine et de la science se pencheront sur son sort avec la naissance de la psychiatrie et de l’étude des maladies mentales, faisant balancer sa figure dans des études soulignant « le sommeil de la raison ». Dès la Révolution on parle d’enfermement des « malades mentaux » et à la fin du XVIIIe siècle, les travaux du Docteur Pinel et son action clairvoyante pour ces malades permettront le retrait des fers avec lesquels on entravait jusqu’alors les « aliénés » comme évoqués dans un tableau par Tony-Robert Fleury (Le Docteur Pinel, médecin en chef à la Salpêtrière en 1795, 1876).

Le romantisme et la littérature s’en emparent alors avec une nouvelle vision à l’encontre du réalisme médical. Le peintre Charles-Louis Müller lui donne les traits de Lady Macbeth pour peindre la folie, Victor Hugo le ressuscite dans Notre Dame de Paris sous les traits de Quasimodo ou de Triboulet, bouffon à la cour de François Ier, dans Le Roi s’amuse. Et enfin, la figure de l’artiste, souvent marginal social, aux prises avec ses angoisses semble être l’un des derniers avatars de la figure du fou.

Musée du Louvre. Hall Napoléon (1er)

À voir jusqu’au 22 septembre

Tous les jours de 9h à 18h excepté le mardi.

Nocturne jusqu’à 21h00 le mercredi et le vendredi.

Accès :

En métro : lignes 1 et 7, station « Palais-Royal / Musée du Louvre »; ligne 14, station « Pyramides »

En bus : bus n° 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

Site de l’exposition : ici

Catalogue

Figures du Fou. Du Moyen Âge aux romantiques

sous la direction d’Elisabeth Antoine-König et Pierre-Yves Le Pogam

Co-édition Gallimard/Musée du Louvre

454 pages, plus de 400 ill., 45 €