Double accrochage à la Fondation Cartier-Bresson. Une rencontre avec Paul Strand en revenant sur les ouvrages qui ont ponctué son œuvre. Pour chacun la présentation des photos les plus emblématiques de chaque volume. Au sous-sol, dans ce nouvel espace qui, pour son exposition inaugurale, nous présente le regard croisé que Cartier-Bresson et Helen Levitt ont porté sur le Mexique au milieu du siècle dernier. Trois grands noms de la photo du XXe siècle réunis, deux expositions magistrales.

Expositions « Paul Strand ou l’équilibre des forces » et « Henri Cartier-Bresson, Helen Levitt, Mexico » à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu’au 23 avril 2023.

Le « tube » le nouvel espace d’exposition en sous-sol de la fondation © Ph.: D.R.

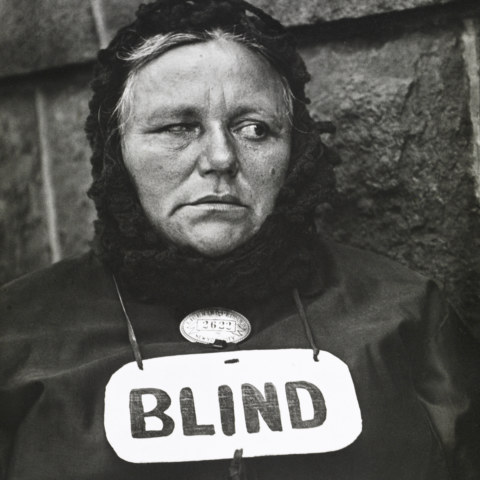

Paul Strand, Blind Woman, New York, 1916 © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive. Fundación MAPFRE Collections

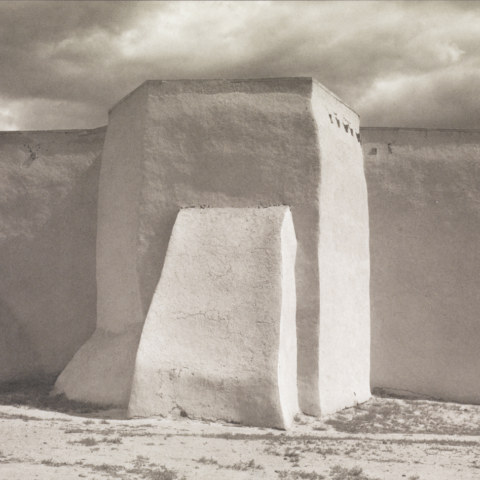

Paul Strand, St. Francis Church, Ranchos de Taos, New Mexico, 1931 © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive. Fundación MAPFRE Collections

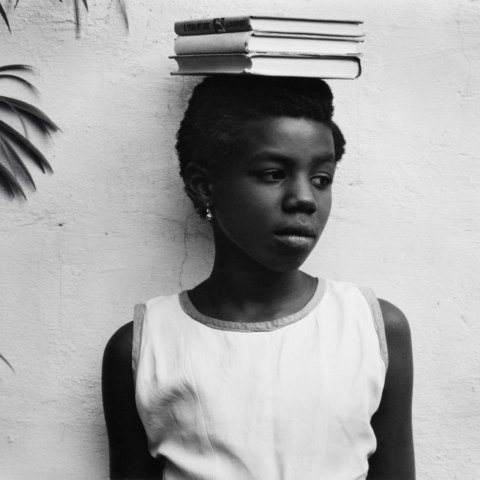

Paul Strand, Anna Attinga Frafra, Accra, Ghana, 1951 © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive. Fundación MAPFRE Collections

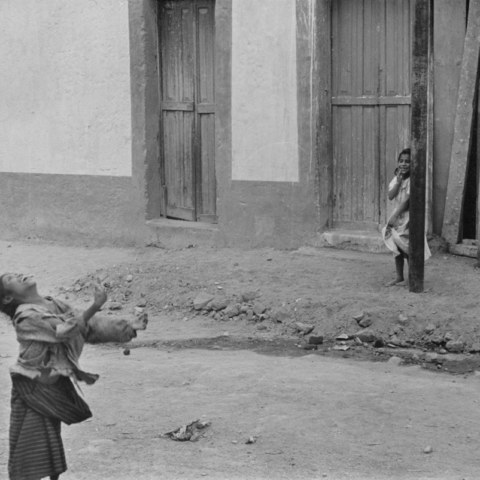

Henri Cartier-Bresson, Juchitán, Mexique, 1934-1935 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson, Vendeuses de journaux, Calle Cuauhtemoctzin, Mexico, 1934-1935 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Helen Levitt, Tacubaya, Mexico City, 1941 © Film Documents LLC, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir

Au carrefour de deux concepts de la photographie : social et artistique, l’art de Paul Strand a toujours tenté de marier ces deux pôles, comme le fit aussi Cartier-Bresson, privilégiant autant l’œil que la portée du sujet pour donner à l’ensemble une grande cohésion. Cette double exposition, présentée ici à la fondation Cartier-Bresson, ne mélange pas les deux protagonistes, mais donne à chacun un espace propre. Les salles habituelles au rez-de-chaussée pour Paul Strand et pour le maître du lieu, ce tout nouvel espace, une longue galerie, gagnée sur le sous-sol. Une galerie qui n’est pas sans rappeler par sa forme le tunnel du métro londonien et qui semble par là même lui donner son nom : Le Tube.

Les deux accrochages prennent chacun appui sur des ouvrages. Pour Paul Strand (1890-1976), on retrouve les fleurons de sa bibliographie, à savoir ses ouvrages sur La Nouvelle-Angleterre, l’Égypte, le Ghana, l’Italie, les Hébrides et Mexico. Ce dernier ouvrage est le trait d’union avec la salle du sous-sol où l’on retrouve Cartier-Bresson (1908-2004) et la photographe Helen Levitt (1913-2009), qui nous donnent à voir leur regard sur le même sujet.

Paul Strand

ou l’équilibre des forces

De Paul Strand, au rez-de-chaussée, on retrouve bon nombre des images qui sont les icônes de sa carrière. Elles firent l’objet d’ouvrages devenus iconiques, et qui servent de fil rouge à la présentation de plus d’une centaine de tirages. Né en 1890 à New York, Paul Strand intègre la New York Ethical Culture School (ECS) en 1907 où il suit le cours de Lewis Hine. Ce dernier qui lui fait découvrir la galerie de la Photo-Secession, fondée par Alfred Stieglitz au 291 Fifth Avenue. Il exercera une influence importante sur le travail de Paul Strand dès ses débuts. La photographie sera aussi son quotidien pendant la Première Guerre mondiale. Il la passe comme radiologue à l’hôpital et, après ses gros plans de machines, commence à s’intéresser à la technique chirurgicale. En 1919, il voyage en Nouvelle-Écosse au Canada où il photographie ses premiers paysages et amas de roches.

Paul Strand, The Lusetti Family, Luzzara, Italy, 1953. Ouvrage : Strand-Zavattini Un Paese © Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive. Fundación MAPFRE Collections

Pionnier de la photo de rue (street photography), Strand commence dès le milieu des années 10 à déambuler avec son appareil puis, il se politise après deux voyages, l’un au Mexique entre 1932 et 1934, séjour durant lequel une exposition personnelle lui est consacrée à la Sala de Arte à Mexico. Il est nommé Chef du Film et de la Photographie au sein du Secrétariat de l’Éducation du Mexique et il réalise pour le gouvernement mexicain le film Les Révoltés d’Alvarado (Redes). Un autre voyage l’emmène ensuite à Moscou en 1935, en plein stalinisme. Ce membre de l’American Labor Party (un parti ouvrier crée en 1932 et surtout actif qu’à New York) parti qui, on s’en doute, sera déclaré comme « anti-américain » par le maccarthysme et qui le pousse à venir s’installer en France à Orgeval où il résidera jusqu’à sa mort en 1976. Ce choix politique influence énormément son travail, qui s’il reste formaliste, la dimension sociale l’emportera presque toujours, comme on peut le voir ici, dans son regard sur les peuples et les gens qui peuplent ses photos. Cette attention humaniste en fait l’un des plus grands photographes du XXe siècle.

L’exposition présente près de 120 tirages issus des collections de la Fundación MAPFRE, Madrid, le film Manhattan réalisé par Paul Strand et Charles Sheeler en 1921 (projeté dans l’exposition) ainsi que quelques tirages prêtés par le Centre Pompidou.

Henri Cartier-Bresson

et Helen Levitt, Mexico

Descendons d’un étage et retrouvons Helen Levitt associée cette fois à Cartier-Bresson dans un regard commun sur le Mexique en une soixantaine de photos. Helen Levitt, est moins connue que nos deux protagonistes – bien que la Fondation Cartier-Bresson lui accrochât une rétrospective fin 2007 – est une photographe documentariste américaine qui commence, en autodidacte, à photographier les dessins d’enfants dans la rue et les enfants qui les font. C’est seulement en 1987, dans un ouvrage, que ceux-ci seront dévoilés au public et susciteront un vif intérêt. Helen Levitt est une photographe attachée à l’humain et à l’intime.

À contrario d’un Cartier-Bresson que l’on pourrait parfois qualifier de photojournaliste (mais qu’on ne peut réduire qu’à cette seule dénomination), Helen Levitt est plutôt à considérer

Helen Levitt, Mexico City, 1941 © Film Documents LLC, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

comme une observatrice du quotidien dans une dimension plus sociale et sociétale. Dans sa rétrospective de 1987 furent présentées quelque rares images de son voyage au Mexique, déjà mise en parallèle avec celle de HCB. Cette nouvelle présentation en montre plus. Les deux nous entraînent donc au Mexique, où HCB se rend en 1934 avec une mission ethnographique. Il y restera neuf mois. De son côté, Helen Levitt, fascinée par les images de Cartier-Bresson qu’elle avait découvert à l’occasion de l’exposition Documentary & Anti‑Graphic Photographs présentée à la galerie Julien Levy à New York, décide de partir à son tour en 1941 et en rapporte les images qui, ici, côtoient celle de son « mentor ». Comme lui, elle fuit le pittoresque pour s’approcher au plus près des êtres, de leur quotidien en un humanisme dénué de tout voyeurisme.

Au sortir de l’exposition à la galerie Julien Levy, Helen Levitt aura ces mots : « Walker Evans était brillant, très brillant, mais Cartier-Bresson était un génie ! » aimait-elle à dire. C’est cette exposition qui la décidera à devenir elle-même photographe ! Si les images d’Helen Levitt furent peu vues, celles de Cartier-Bresson ont été essaimées dans quelques-unes de ses publications. Mais, étonnement, lui qui a une bibliographie riche, ses images mexicaines ne firent l’objet que d’un petit opuscule en 1995 (Carnets mexicains, 1934-1964. Texte de Carlos Fuentes. Hazan). C’est dire si l’ouvrage qui accompagne cet accrochage vient parfaitement compléter une bibliographie qui nous a déjà « promené » partout dans le monde.

Fondation Henri Cartier-Bresson, 79, rue des Archives 75003 Paris

À voir jusqu’au jusqu’au 23 avril 2023.

La Fondation est ouverte du mardi au dimanche de 11h à 19h.

La Fondation est fermée le lundi.

Accès :

Métro

Ligne 8 stations : Filles du Calvaire ou république

Ligne 1 stations :Saint-Paul ou Hôtel de Ville

Bus

Ligne 29 station : Tournelles-Saint Gilles ou Payenne

Ligne 75 stations : Archives-Haudriettes ou Square du Temple

Ligne 96 station : Saint-Claude

Site de la fondation : ici